○大熊町教育委員会事務局処務規程

平成15年4月1日

教育委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務の代決(第2条―第4条)

第3章 文書の取扱い(第5条―第23条)

第4章 服務(第24条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、大熊町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理、服務その他の執務について必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務の代決

(代決)

第2条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 教育長及び課長が共に不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

3 主管課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

第3条 前条の規定により代決することのできる事案は、急施を要するものに限るものとする。

(後閲)

第4条 代決した事案は、定例又は軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。

第3章 文書の取扱い

(文書の収受及び配布)

第5条 本庁に到達した文書及び物品は、担当課が収受し、次の方法により配布する。

(1) 文書は、親展文書、親展電報、書留及び私文書を除き、全て開封し、その余白に収受印を押して文書収発簿に文書の記号及び番号を記入するとともに、所要事項を記載し、配布する。ただし、軽易な文書は、文書の記号及び番号の記入並びに文書収発簿への登載を省略することができる。

(3) 親展文書、親展電報及び書留は、封皮に収受印を押し、特殊郵便物収受配布簿により各係長に配布する。

(4) 通貨及び金券を添えた文書は、その欄外にその旨を朱書きして証印し、通貨及び金券は金券送付簿により会計管理者に送付し、その受領印を徴すること。

(5) 物品は、封皮に収受印を押し、物品配布簿により各係長に配布し、受領印を徴すること。

(6) 私文書は、名宛人に直接配布すること。

2 前項の規定による文書の配布は、あらかじめ教育長その他職員の閲覧に供した後配布するものとする。ただし、早急に処理すべき文書については、処理後閲覧に供することができる。

(文書の記号及び番号)

第6条 文書には、文書の記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は会計年度(以下「年度」という。)に相当する数字の次に「大熊」の文字及び課名の約字を加え、番号は各課ごとに、年度を通じて一連番号とする。この場合において、当該番号は、その文書による事務が完了するまで同一のものを用いるものとする。

3 秘密に属するものは、文書記号の次に「秘」の文字を加える。

4 指令の記号は、「大熊町総指令」とし、その番号は大熊町指令簿によること。

5 第1項の規定にかかわらず、軽易な文書又は記号及び番号を付することが適正でない文書には、文書の記号及び番号を省略することができる。

(規則番号簿)

第7条 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の、規則、訓令・内訓・告示及び公示には法令台帳により、訓及び達には令達簿により、それぞれの種別に従い、暦年を通じて一連番号を付すものとする。

(公文)

第8条 公文書には、教育委員会名又は教育長名を用いなければならない。

2 庁内を除き、課長名をもって公文書を発することはできない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 定例的な事案で一定の簿冊により処理することができるもの

(2) 軽易な事案で文書の余白に朱書きして処理することができるもの

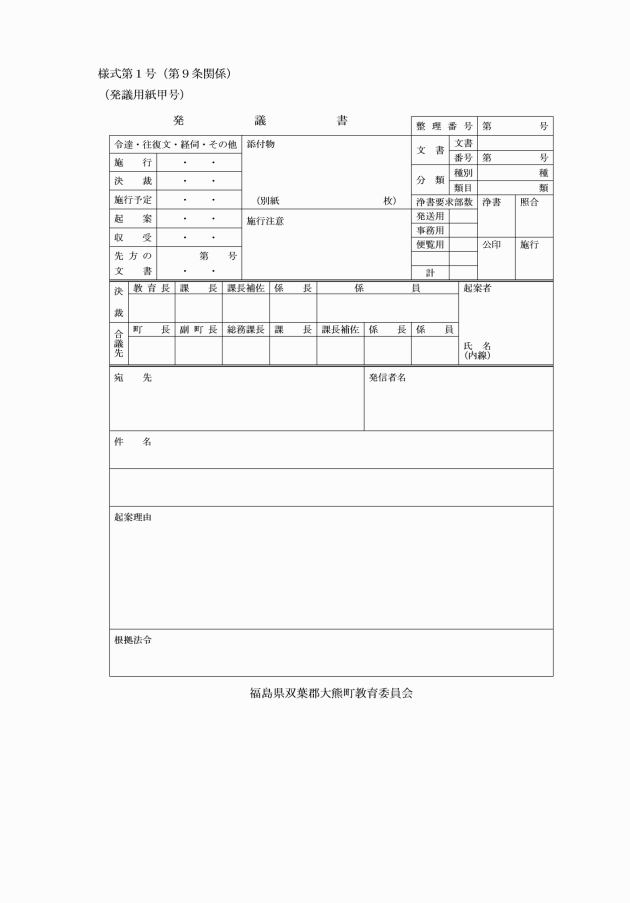

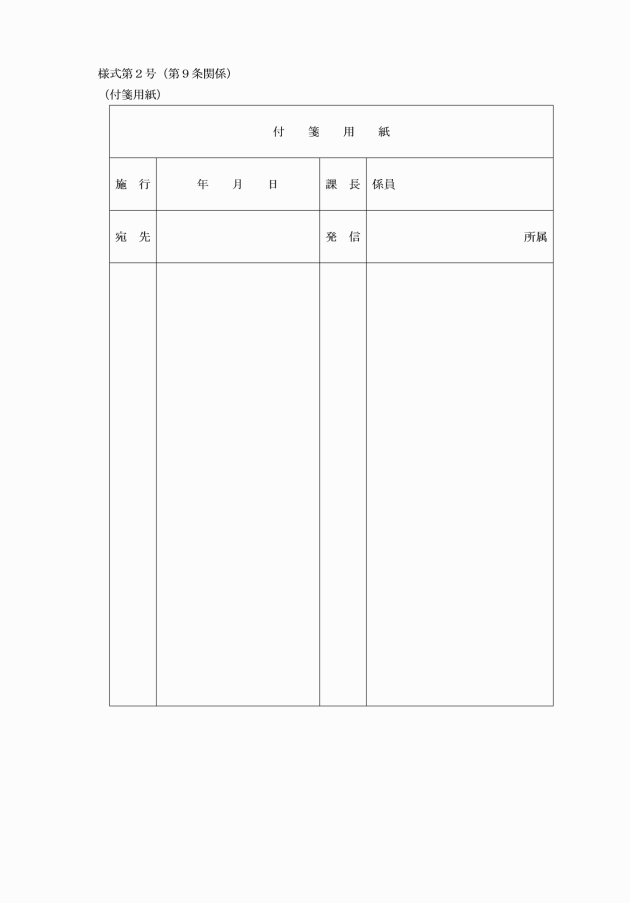

(3) 軽易な事案で付箋用紙(様式第2号)により処理することができるもの

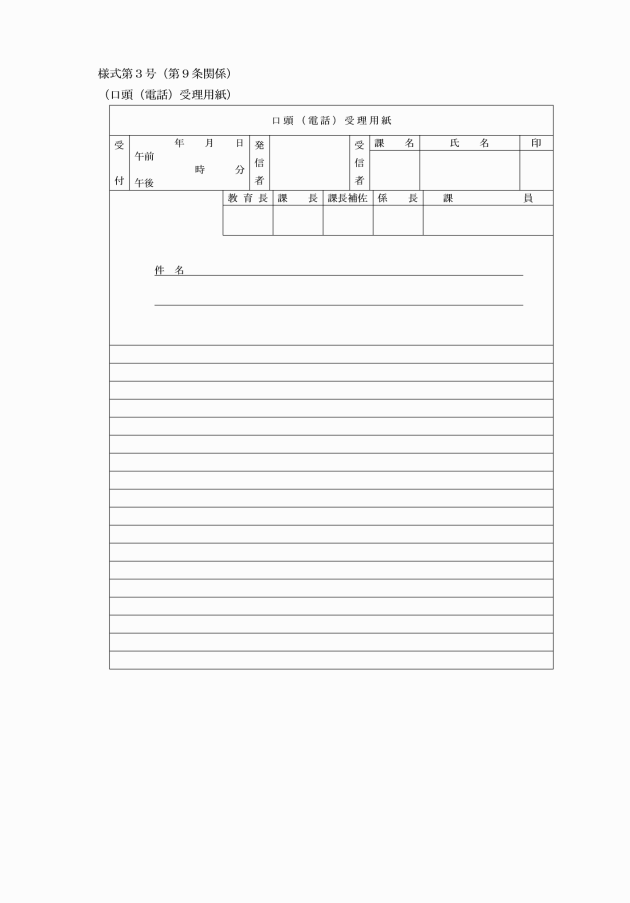

(4) 口頭(電話)受理用紙(様式第3号)により処理することができるもの

2 文書の起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 法令の目的にかない、適切な内容を備えていること。

(2) 常用漢字及び現代仮名遣いを用い、文書を簡潔かつ明瞭に表現すること。

(3) 公文例のあるものは、これによること。

(4) 電報案は、特に簡潔を旨とし、電信略号のあるものは、これを用いること。

(5) 簡単な表題を付け、その次に通知、照会、回答、報告等その文書の性質を表す言葉を括弧書すること。

(6) 必要により、起案理由、経過要領、関係法規その他参考となる事項を付記し、通知書等の関係書類を添付すること。

(7) 本文は、原則として1行おきに書くこと。

(8) 訂正したときは、訂正者がその箇所に証印すること。

(取扱いの種類の表示)

第10条 文書を起案するときは、発議書の取扱区分欄に次の各号に掲げる区分により、その取扱いの種類を朱書きしなければならない。

(1) 掲示場に掲示するもの 「掲示」

(2) 議案として提出するもの 「議案」

(3) 特殊な発送を要するもの 「親展」「電報」「速達」「書留」「現金書留」「内容証明」「配達証明」「受取人払」「はがき」等

(4) 秘密を要するもの 「秘」

(決裁区分の表示)

第11条 文書を起案するときは、発議書の決裁区分欄に次の各号に掲げる区分により、その決裁区分を朱書きしなければならない。

(1) 教育長の決裁を要するもの 「甲」

(2) 課長限りで処理できるもの 「乙」

(文書の回議及び合議)

第12条 回議書は、次の方法により決裁又は閲覧を受けなければならない。

(1) 関係課員に回議し、係長、課長補佐、主幹及び課長を経て、教育長に提出すること。

(2) 他課に関係あるものは、主管課長の決裁を受けた後関係課長に合議しなければならないこと。

(3) 単に合議するにとどめる趣旨の合議はなるべく省略し、決裁を受けた後回覧すること。

(4) 回議及び合議の際、回議書に認印する者は、原則として事案に関係深い者だけとし、回議及び合議の促進を図ること。

2 秘密の取扱い又は緊急を要する事案は、通常の手段によらず、上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合において、処理後速やかに正規の手続をとらなければならない。

(法制上の審査)

第13条 条例、規則、訓令、内訓、告示、公示その他法令に関する重要な回議書は、関係課長に回議し、又は合議した後、教育総務課長に合議しなければならない。

(廃案その他の場合の措置)

第14条 回議書が廃案となり、又はこれに重大な変更を加えたときは、その旨を朱書して回議し、又は合議した関係に回覧しなければならない。

(決裁年月日の記入)

第15条 決裁になった回議書には、決裁年月日を記入しなければならない。

(文書番号等の記入)

第16条 前条の手続が終わった決裁文書で必要があるものは、文書整理簿に登載するとともに、当該決裁文書に文書番号を記入しなければならない。

(文書の浄書及び校合)

第17条 施行を要する決裁文書は、浄書及び校合を行い、これを行った者は決裁文書に証印するものとする。ただし、軽易又は定例的な文書については、当該証印を省略することができる。

(公印の押印)

第18条 発送する文書(書簡を除く。)には、大熊町教育委員会公印規程(昭和54年大熊町教育委員会規程第1号)の定めるところにより公印を押すものとする。この場合において、公印を押した者は、決裁文書に証印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 町の機関宛に発する往復文(重要なもの(諮問、答申、建議、勧告及び課長が重要であると認める文書をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 他の地方公共団体の機関宛に発する往復文(重要なものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの宛に発する軽易な往復文(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告のうち、権利義務に関わらないもので、課長が軽易であると認める文書をいう。)

(文書の発送)

第19条 発送を要する文書又は物品は、発送(依頼)簿に必要事項を記入し、発送するものとする。

2 公印の押印を省略することができる文書及び緊急を要する文書は、ファクシミリにより発送することができる。

3 文書の発送を終えたときは、決裁文書に施行年月日を表示し、証印するものとする。ただし、軽易及び定例的な文書については、当該証印を省略することができる。

(施行済の決裁文書の整理)

第20条 決裁文書で施行を終えたものについては、法令台帳、公布式番号簿又は文書整理簿を整理し、その処理、経過を明らかにしておくものとする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の保存年限は、完結の翌年度から起算し、一定の項目ごとに定めるものとする。

(保存期間満了の文書)

第22条 保存期間が満了した文書は、総務係長が廃棄の手続をとるものとする。廃棄に当たっては、教育長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第23条 この章に規定するもののほか、教育委員会における文書取扱いは、大熊町文書管理規程(平成17年大熊町規程第2号)の例による。

第4章 服務

(服務の宣誓)

第24条 大熊町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年大熊町条例第17号)第2条に規定する服務の宣誓は、教育長の面前で行うものとする。

(履歴書の提出等)

第25条 新たに職員として採用された者は、速やかに所定の用紙により履歴書を教育長に提出しなければならない。その記載した事項について変更を生じたときもまた同様とする。

(勤務時間)

第26条 職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時15分から45分の休憩時間を置く。

第27条 削除

(出勤及び退庁)

第28条 職員は、第26条に規定する勤務時間の開始と同時に執務ができるように出勤し、執務に支障のない限り、所定の退庁時刻には退庁しなければならない。

(出勤簿)

第29条 職員は、前条の規定により出勤し、又は退庁するときは、勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理するシステムをいう。以下同じ。)により出勤時刻及び退庁時刻を記録しなければならない。

(欠勤、遅参及び早退等)

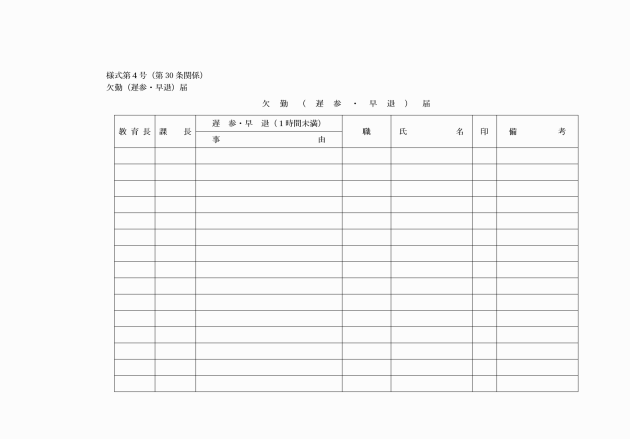

第30条 疾病その他の理由により、欠勤、遅参又は早退しようとするときは、あらかじめ課長(課長にあっては、教育長)に勤怠管理システムにより届け出なければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、欠勤(遅参・早退)届(様式第4号)により、届け出ることができる。

(休暇の手続等)

第31条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求し、その承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。

3 職員は、引き続き1週間以上にわたる病気休暇又は出産のための特別休暇を請求しようとするときは、医師又は助産師のこれを証する書類を任命権者に提出しなければならない。

4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求し、その承認を受けなければならない。

(年次有給休暇整理簿の管理)

第32条 課長は、所属職員の年次休暇の取得状況を勤怠管理システムにより把握し、管理するものとする。この場合において、勤怠管理システムにより難い場合は、年次休暇管理簿によることができる。

2 前項の年次休暇管理簿は、課長が管理する。

(職務専念義務の免除の手続)

第33条 大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年大熊町条例第25号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合は、勤怠管理システムに必要な事項を入力してあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、第29条第2項に規定する職員は、職務に専念する義務の免除願を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

(勤務時間中の外出)

第34条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職務のため一時その場所を離れる場合は、所属長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第35条 職員が時間外に勤務する場合は、勤怠管理システムによりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、第29条第2項に規定する職員は、時間外勤務命令簿により承認を受けることができる。

(出張命令)

第36条 職員の出張は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の定めるところにより教育長が命ずるものとする。

(出張先の予定変更の場合の手続)

第37条 職員が出張先で、その用務のため又はやむを得ない事故のため予定を変更する必要が生じた場合は、電報、電話等により直ちに上司に連絡し、教育長の承認を受けなければならない。

(出張の復命)

第38条 出張した職員が帰庁した場合は、直ちに上司を経由し、文書でその要旨を教育長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

(出張等の場合の事務処理)

第39条 職員は、出張、休暇又は欠勤等の場合は、担任事務の処理に関して必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(退庁時又は不在の場合の文書等の保管)

第40条 職員は、退庁する場合は、その管掌する文書、物品等を整理し、所定の場所に収置しなければならない。

2 職員は、出張、休暇等により不在にする場合は、自己の管掌する文書・物品等を適切に措置しなければならない。

(文書等の公開の禁止)

第41条 文書等は、教育長の許可を受けないで他人に示し、又は謄写させてはならない。

(事務引継)

第42条 休職、退職又は勤務替え等の場合は、事務引継書を作成し、教育長の指定する者に的確に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが終了したときは、前任者及び後任者が連署して教育長に届け出なければならない。

(非常事態の場合の措置)

第43条 休日、勤務を要しない日又は勤務時間外において、事務局又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、職員は直ちに登庁し、応急の措置を講じなければならない。

(営利企業等従事の許可手続)

第44条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合は、営利企業等への従事許可申請書により教育長の許可を受けなければならない。

(準用)

第45条 第4章に定めるもののほか、職員の服務については、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号)の例によるものとする。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

附則(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の大熊町教育委員会事務局処務規程第8条の規定は適用せず、改正前の大熊町教育委員会事務局処務規程第8条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月28日教育委員会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月10日教育委員会規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月12日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

別表(第21条関係)

項目 | 文書保存年限 | ||||

永年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 | |

1 条例及び教育委員会規則の制定又は改廃に関するもの | ○ | ||||

2 町教育行政の総合企画に関するもの | ○ | ||||

3 町教育行政の沿革に関するもの | ○ | ||||

4 職員の人事又は服務に関するもので重要なもの | ○ | ||||

5 町有財産に関するもので重要なもの | ○ | ||||

6 訴訟に関するもの | ○ | ○ | |||

7 叙位叙勲又は表彰に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||

8 原簿、台帳その他これらに類するもの | ○ | ○ | ○ | ||

9 教育委員会告示及び教育委員会訓令の制定又は改廃に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||

10 許可、認可等の行政処分に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |

11 契約に関するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |

12 1から11までに掲げるもののほか、永年保存を必要とするもの | ○ | ||||

13 通達及び運用方針に関するもの | ○ | ○ | |||

14 附属機関等に関するもの | ○ | ○ | |||

15 寄附受納に関するもの | ○ | ○ | |||

16 6から11まで及び13から15までに掲げるもののほか、10年保存を必要とするもの | ○ | ||||

17 統計、調査、研究等に関するもの | ○ | ○ | |||

18 報告、届出等に関するもの | ○ | ○ | |||

19 事業の計画及び実施に関するもの | ○ | ○ | |||

20 行政上の助言、勧告又は指導に関するもの | ○ | ○ | |||

21 監査、検査等に関するもの | ○ | ○ | |||

22 補助金等に関するもの | ○ | ○ | |||

23 工事に係る設計書その他これに類するもの | ○ | ○ | |||

24 会議、研修等に関するもの | ○ | ○ | ○ | ||

25 7から11まで、13から15まで及び17から24までに掲げるもののほか、5年保存を必要とするもの | ○ | ||||

26 請願、陳情等に関するもの | ○ | ○ | |||

27 照会、回答等の往復文書 | ○ | ○ | |||

28 10、11、17から24まで、26及び27に掲げるもののほか、3年保存を必要とするもの | ○ | ||||

29 文書の収受、発送及び処理に関するもの | ○ | ||||

30 日報、日誌その他これらに類するもの | ○ | ||||

31 24、26、27、29及び30に掲げるもののほか、3年を必要とするもの | ○ | ||||