○大熊町地域下水道条例施行規則

昭和58年6月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 上水道水の使用により排除するものについては、上水道水の水量計量日から翌月の計量日までとする。

(2) 上水道水以外の水を排除するものについては、計量器を取り付けている場合は計量日から翌月の計量日まで、計量器を取り付けていない場合は毎月1日から月末までの期間とする。

(1) 公共ますは、取水管と排水設備の境に位置するものとし、原則として、官民境界線から1メートル以内の民有地に設置すること。

(2) 排水設備の新設等の工事は、町長の指定する職員の指示のもとに行わなければならない。

(1) 管渠の構造は、暗渠式とする。

(2) 管渠の土かぶりは、次のとおりとする。

ア 公道内では、75センチメートル以上。ただし、国、県等において別に定めがある場合には、その規定によるものとする。

イ 私道内では、45センチメートル以上とし、宅地内では、20センチメートル以上とすること。

(3) 公共ますに管渠を接続する場合は、一の公共ますに対し接続箇所は、1箇所とすること。

(4) 2以上の使用者が公共ますを使用するときは、最終ますを設け、これに流入させてから公共ますに接続すること。この場合において、最終ますの位置は、公共ますから2メートル以内の箇所に設置すること。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(5) 前号に規定する最終ますのほか管渠の始まる箇所、合流箇所、屈曲箇所、内径及び管種が異なる管渠の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(6) ますは、管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設置すること。

(7) ますには、密閉蓋を設けること。

(8) 公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで内外面の上塗仕上げをすること。

(9) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(10) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(11) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下をとめるため、ちり除けを設けること。

(12) 防臭装置の封水が逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(13) 枝管の内径は、次のとおりとする。

種別 | 内径 |

小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 40ミリメートル以上 |

浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 |

大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |

(14) 水洗便所のための洗浄装置は、タンク式とし、1回の洗浄水量及び洗浄管の内径は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |

小便器 | 3.5リットル以上 | 12ミリメートル以上 |

大便器 | 10リットル以上 | 32ミリメートル以上 |

(1) 見取図には、施行場所を表示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

ア 境界及び面積

イ 道路、公共ます、建物、水道、炊事場、浴場、便所その他の汚水を排除する位置

ウ 排水管渠の位置、容量、勾配及び延長

エ 既存排水設備の位置及び構造

オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置の位置

カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

キ 附属装置の種類及び規模

ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は前号に規定する縮尺に準ずるものとし、縦は、縮尺100分の1とし次の事項を記載すること。

ア 排水管の内径、勾配及び排水管渠の高さ

イ 排水設備を固着させる公共下水道施設の高さ

ウ 管渠の容量、地盤高及び土かぶり

(4) 構造図 縮尺20分の1以上とし、排水管渠、除害施設及び附属装置等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。この場合において、悪質下水の処理のため、中和槽その他特別な装置又は施設等を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面

(5) 配管立面図、手洗器、便器、排水管、ます、通気管及び附属装置の形状規格を記載すること。

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用して新設等を行う場合は、当該土地の所有者又は当該排水設備等の所有者の同意書

2 条例第12条第2項ただし書に規定する事項は、次に掲げる変更とする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び便所の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみ防止装置、防臭装置等に係る確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更

(共同の設備)

第6条 義務者は、土地の状況その他特別の理由により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を得て2以上の者が共同でこれを設置することができる。

2 前項の規定により排水設備を共同で設置した場合において、各義務者は、その排水設備の設置に伴う義務について連帯して責任を負うものとする。

2 前項の排水設備等検査済証は、家屋の出入口その他見易いところに掲示しなければならない。

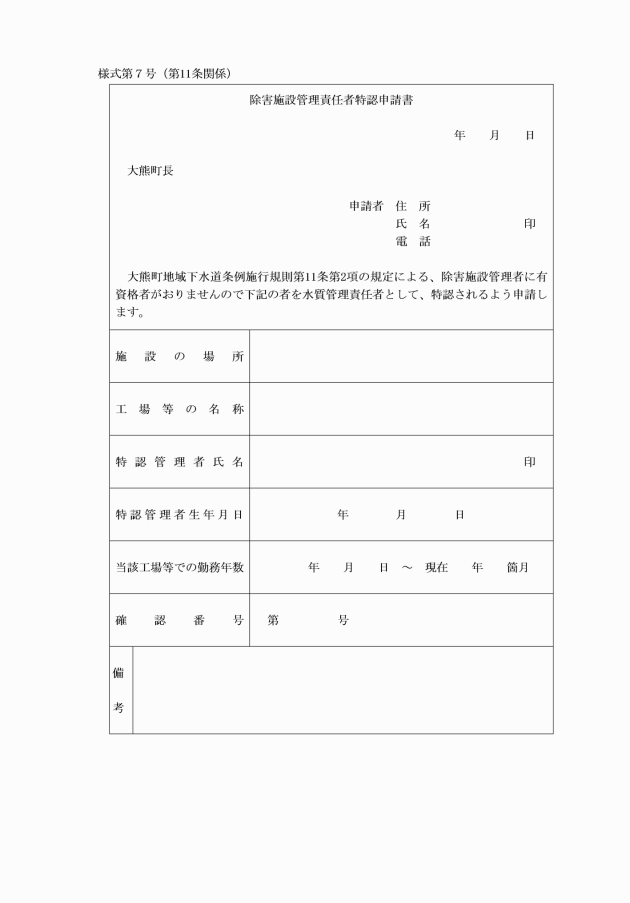

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から地域下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の処置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

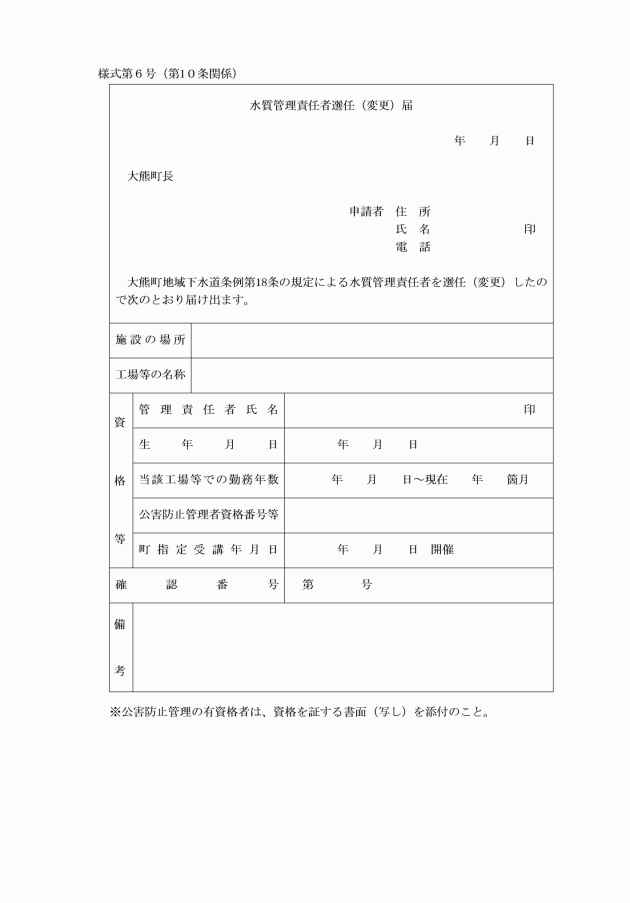

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 町長が指定する講習の課程を修了した者

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要事項は、町長が別に定める。

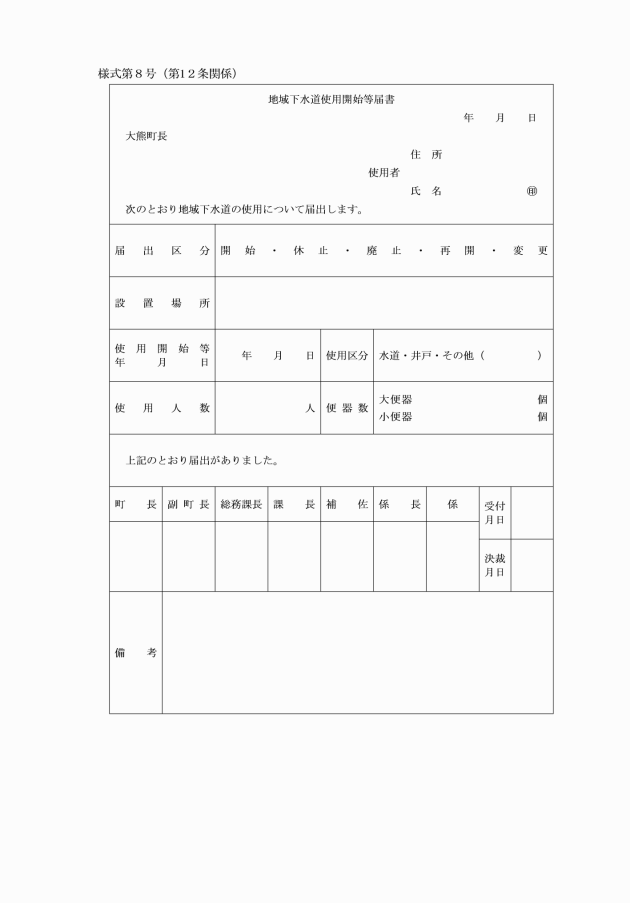

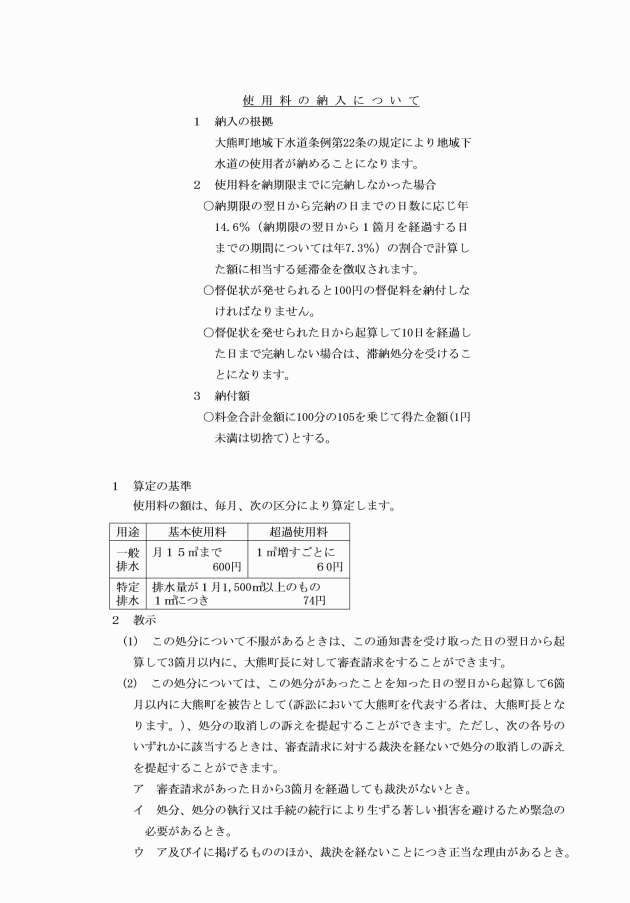

2 使用料は、料金の算定月の末日までに徴収する。

3 町長は、地下漏水の場合の汚水量の認定について、前年同期、漏水前又は修繕後の使用水量を勘案し認定するものとする。

(1) 官公署、学校、病院、会社、工場等その他これに類する施設であって動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に水道水以外の水を使用している場合は、これを構成している人員1人につき1立方メートルをもって1月の汚水排水量とみなす。

(2) 水道水以外の水を動力式揚水設備により使用している場合の1月の汚水排水量は、計量装置を取り付けて測定するもののほか、使用者の世帯員、業務態様、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。

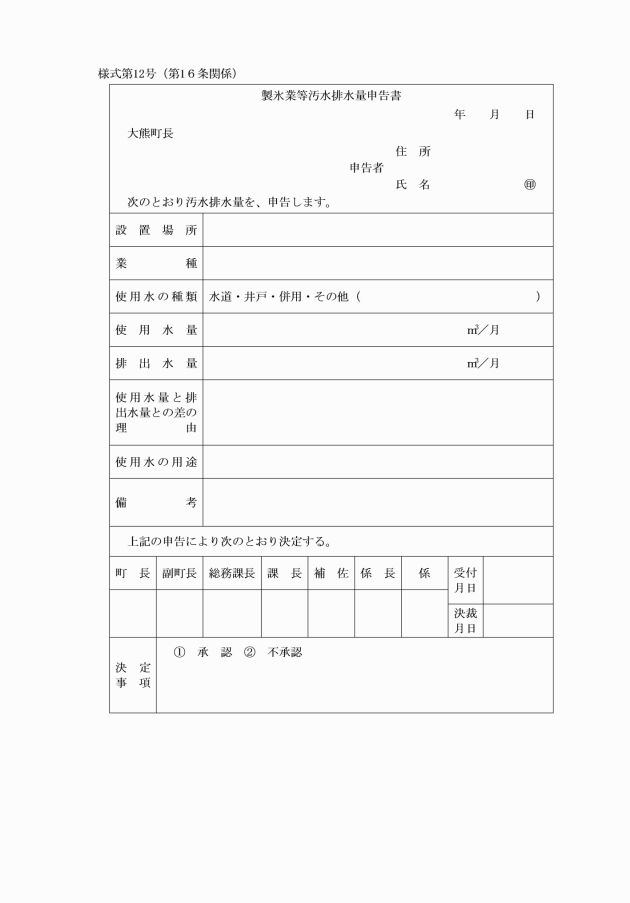

(製氷業等汚水排水量の申告)

第16条 条例第23条第2項第4号に規定する「その他の営業」とは、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。

2 条例第23条第2項第4号に規定する申告書は、製氷業等汚水排水量申告書(様式第12号)によるものとする。

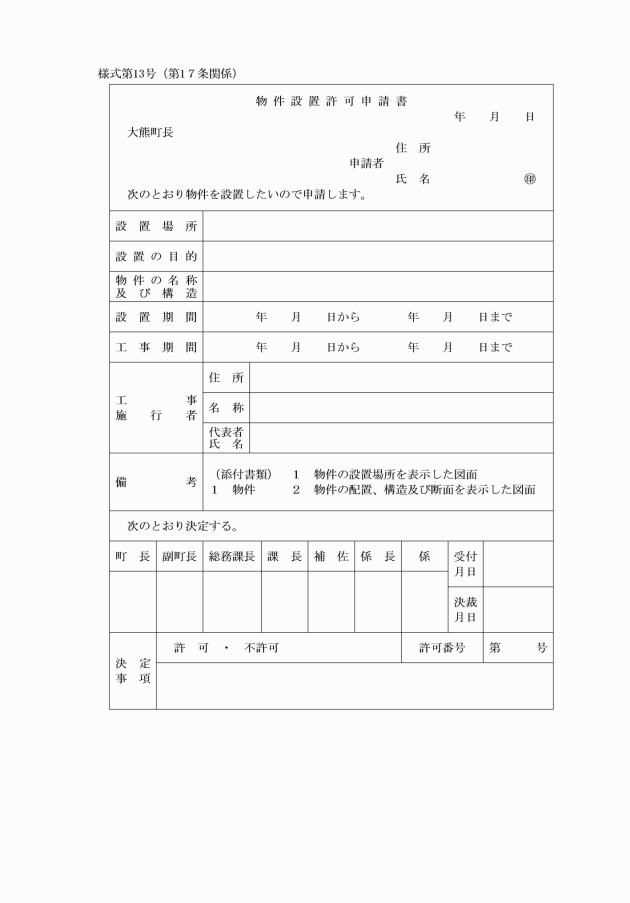

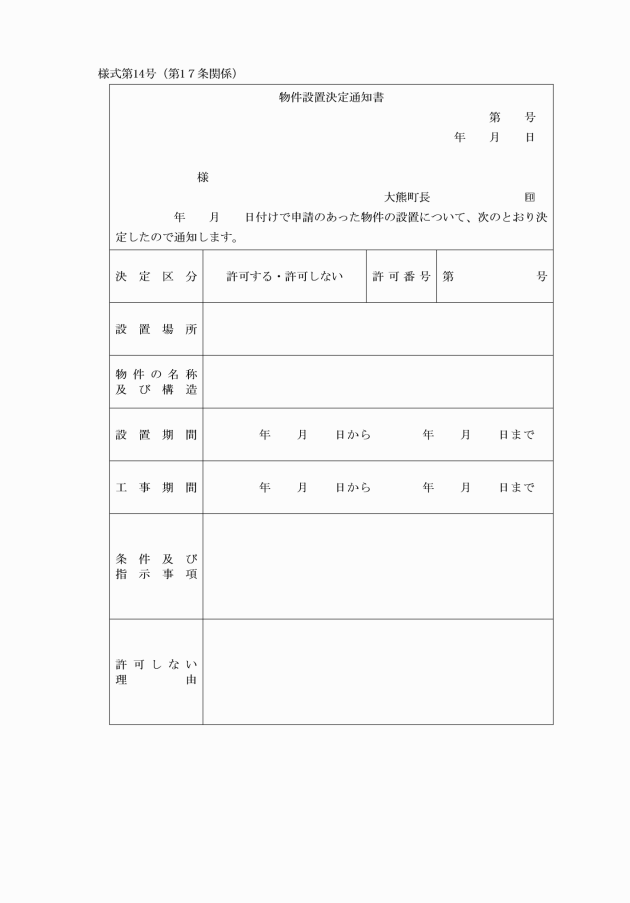

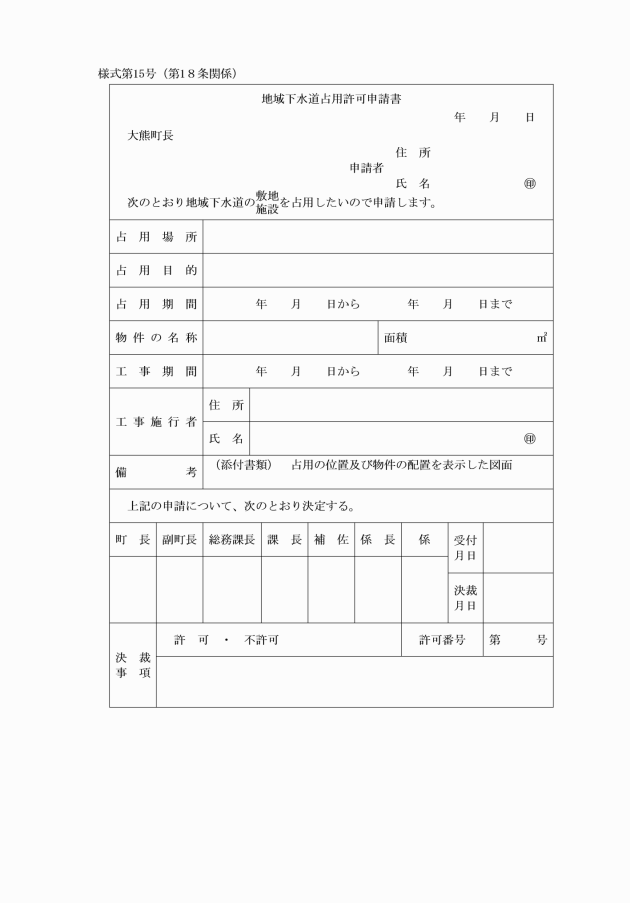

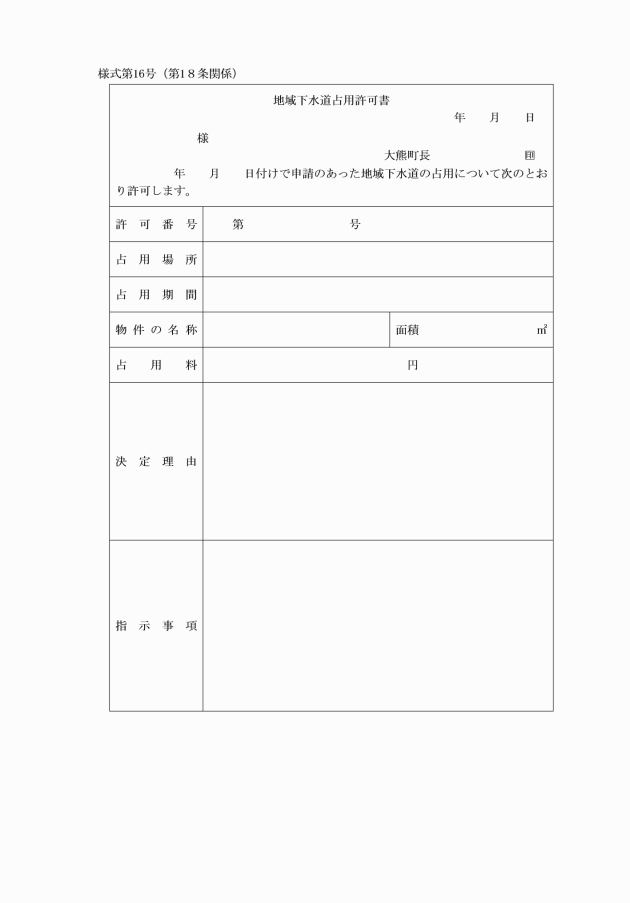

(1) 附近見取図及び位置図

(2) 平面図(500分の1)

(3) 面積計算書及び丈量図

(4) 横断図(100分の1)

(5) 設置しようとする物件に係る仕様書、設計書及びその他の書類

2 町長は、占用が隣接の土地又は建物の所有者、居住者等の利害に関係があると認める場合にあっては、これらの者の同意書を徴することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第19条 条例第29条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合においては、この限りでない。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年5月12日規則第12号)

この規則は、平成7年5月15日から施行する。

附則(平成9年3月26日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。