○大熊町ゼロカーボン補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第23号

(通則)

第1条 大熊町ゼロカーボン補助金(以下「補助金」という。)については、中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金交付要綱及び中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金基金管理運営及び基金事業実施要領並びに大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、東日本大震災における原子力発電所の事故により長期避難を余儀なくされた町民、新たに居住する者及び大熊町内の事業者に対して、町内への帰還及び居住並びに町内での事業活動の再開及び開始に当たって追加的に要する費用を補助し、これを促進するとともに、再生可能エネルギーの導入等の脱炭素社会の実現に向けた取組を推進することを通じて、もって中間貯蔵施設の整備等による影響を緩和し、将来に渡る町内の生活環境の維持・向上に資することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、次に掲げる事業(原子力災害対策本部による避難指示が解除された平成31年4月10日以降に実施された事業を含み、他の国の負担又は補助を得て実施するもの(以下、他の国庫補助事業等という。)を除く。以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、補助金の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において交付するものとする。

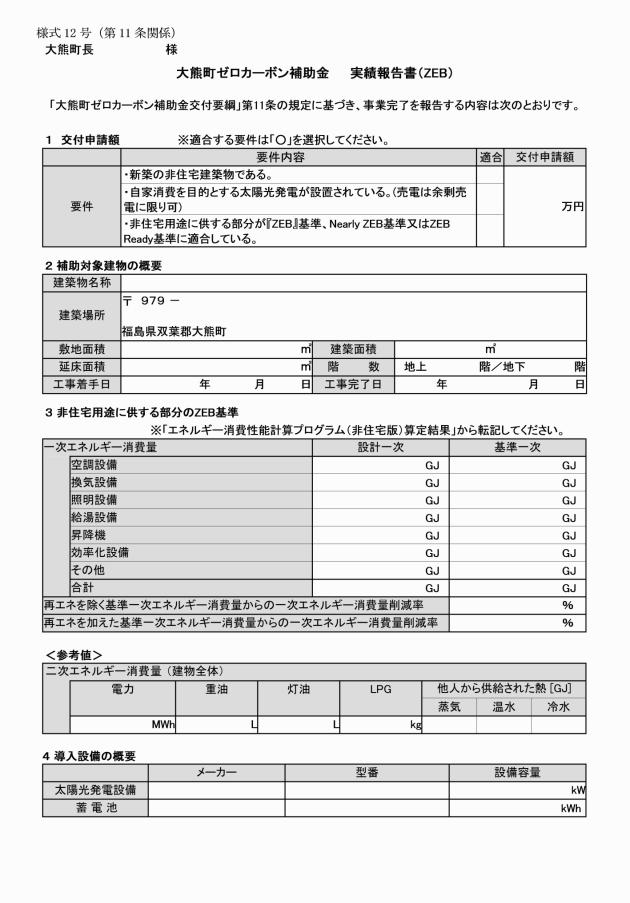

(1) おおくまゼロカーボン建築物支援事業

ア 原子力災害対策本部による避難指示が解除された平成31年4月10日以降、町内での居住実態を有する者又は本補助事業完了後町内に居住することが認められる者で、かつ、町税等を滞納していない者(以下「町民等」という。)が、大熊町内において、ZEH(外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ又はマイナスの住宅をいう。以下同じ。)を建設する際に要する経費

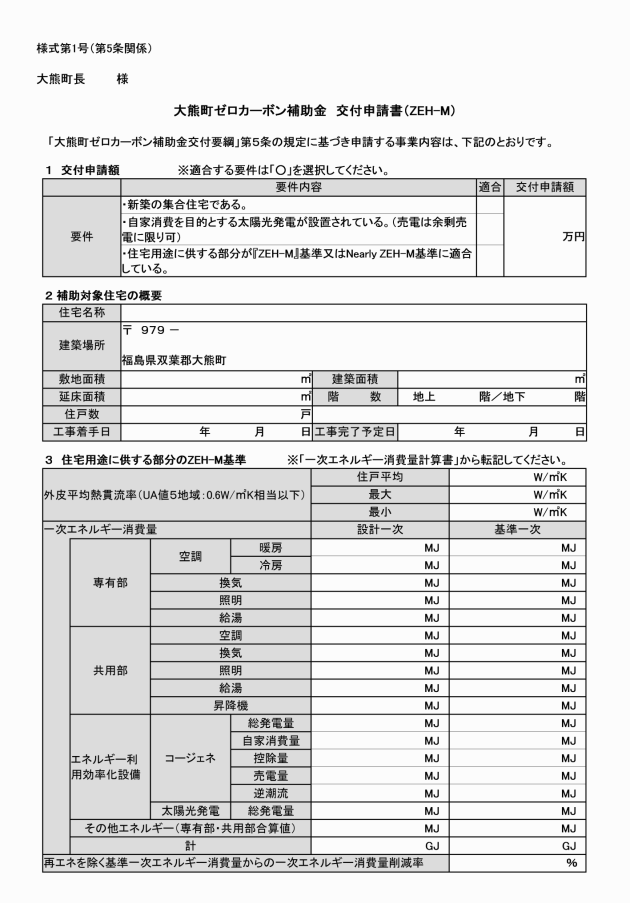

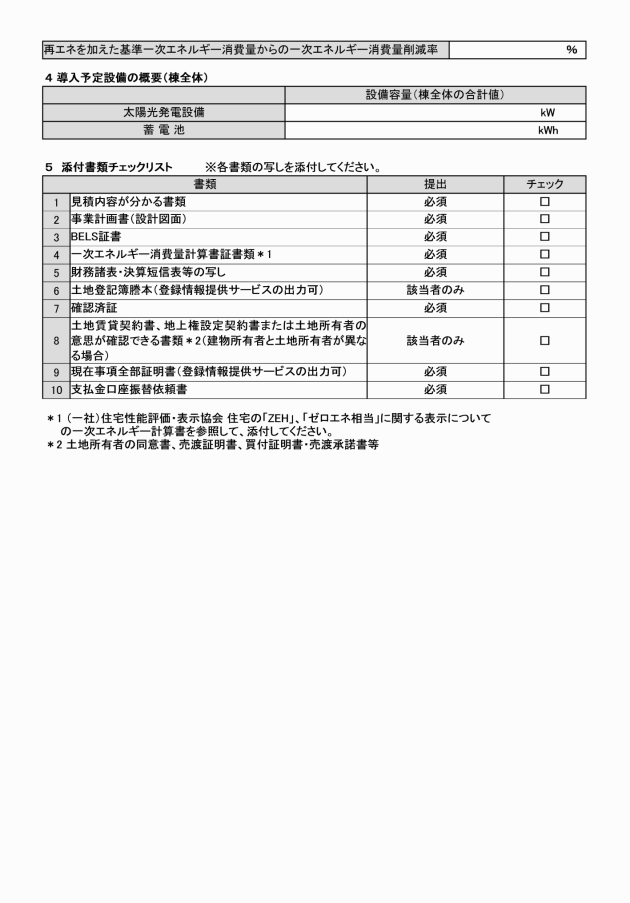

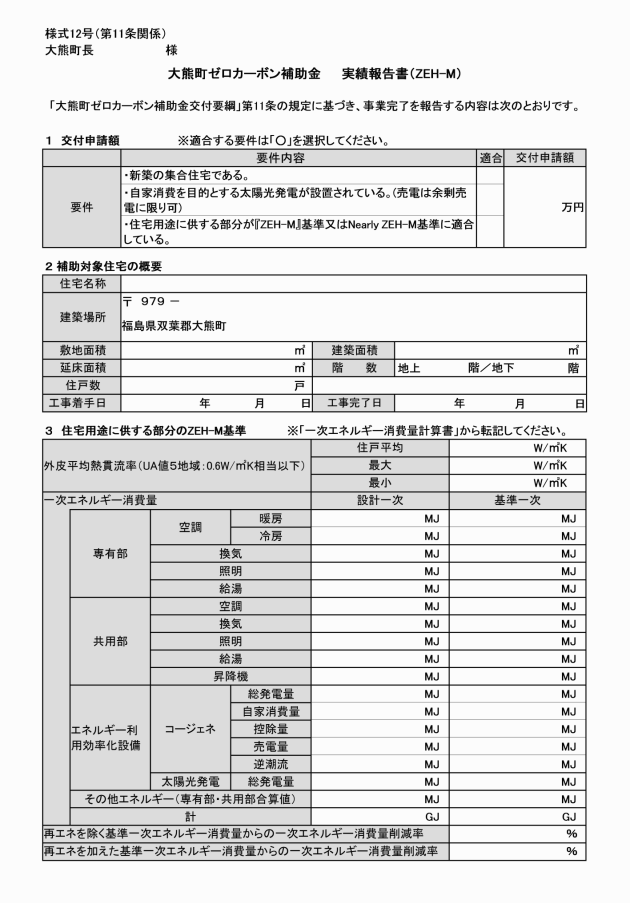

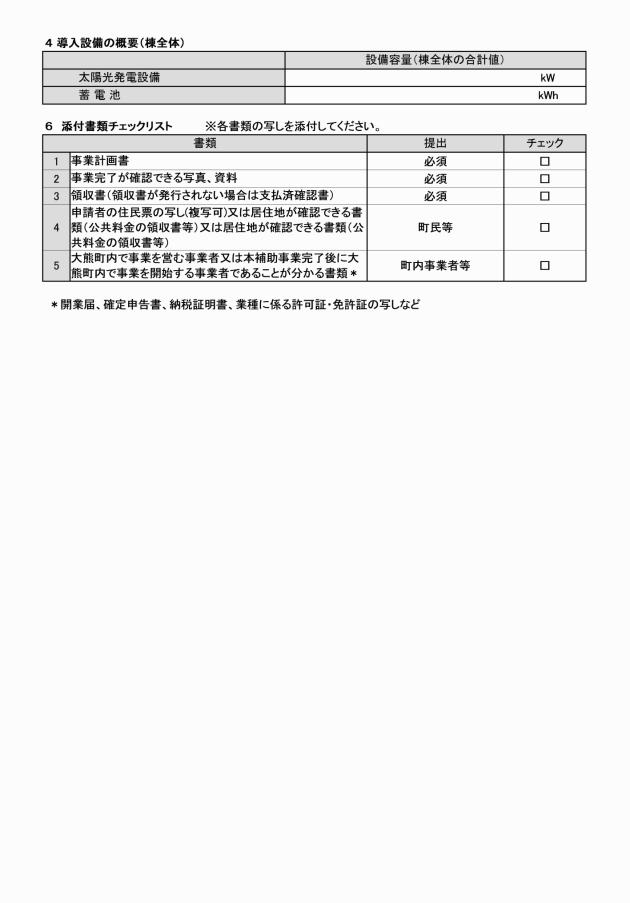

イ 大熊町内において、ZEH‐M(外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ又はマイナスの共同住宅をいう。以下同じ。)を建設する際に要する経費

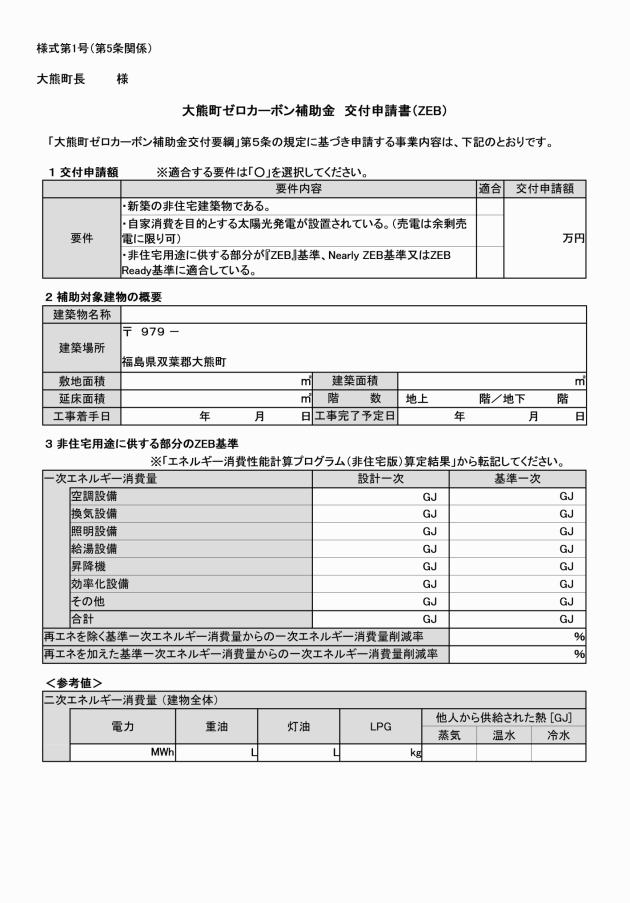

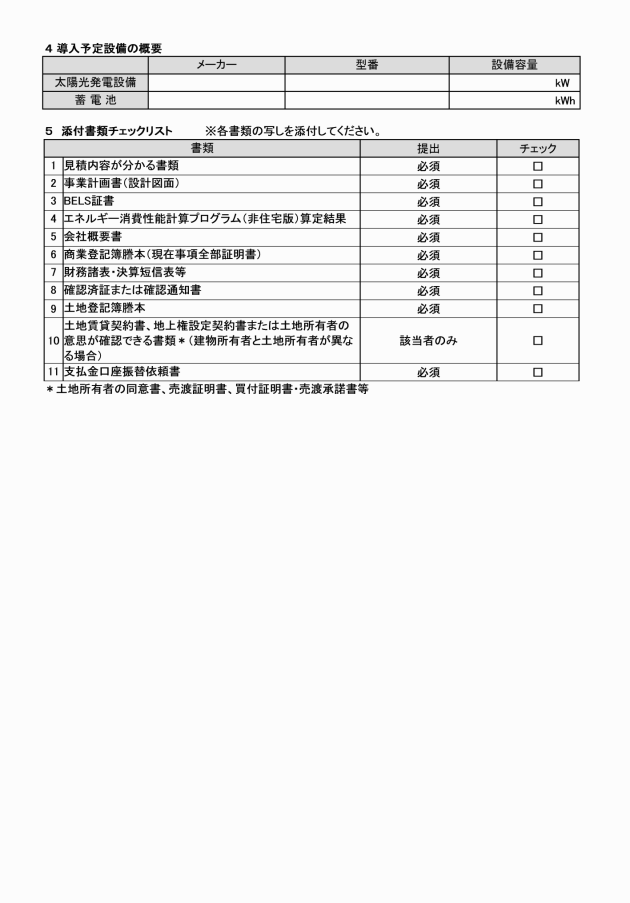

ウ 原子力災害対策本部による避難指示が解除された平成31年4月10日以降、大熊町内で事業を営む事業者又は本補助事業完了後に大熊町内で事業を開始することが認められる者で、かつ、町税等を滞納していない者(以下「町内事業者等」という。)が、大熊町内において、ZEB(外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した非住宅の建築物をいう。以下同じ。)を建設する際に要する経費

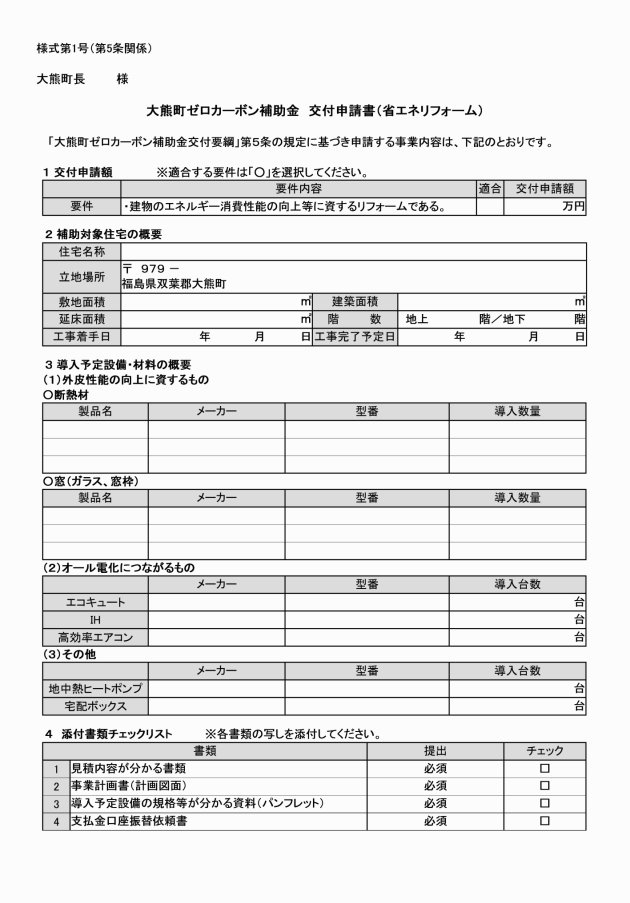

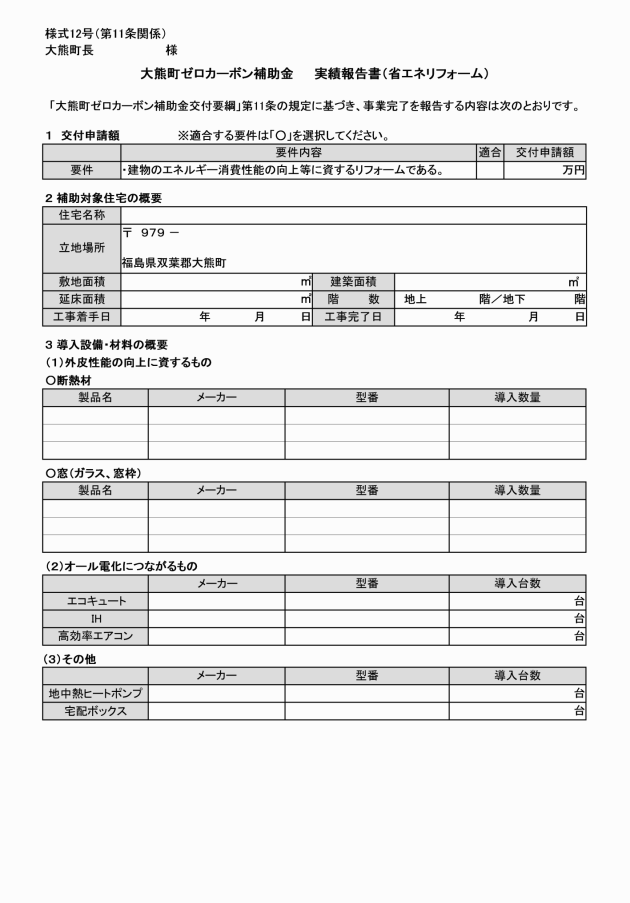

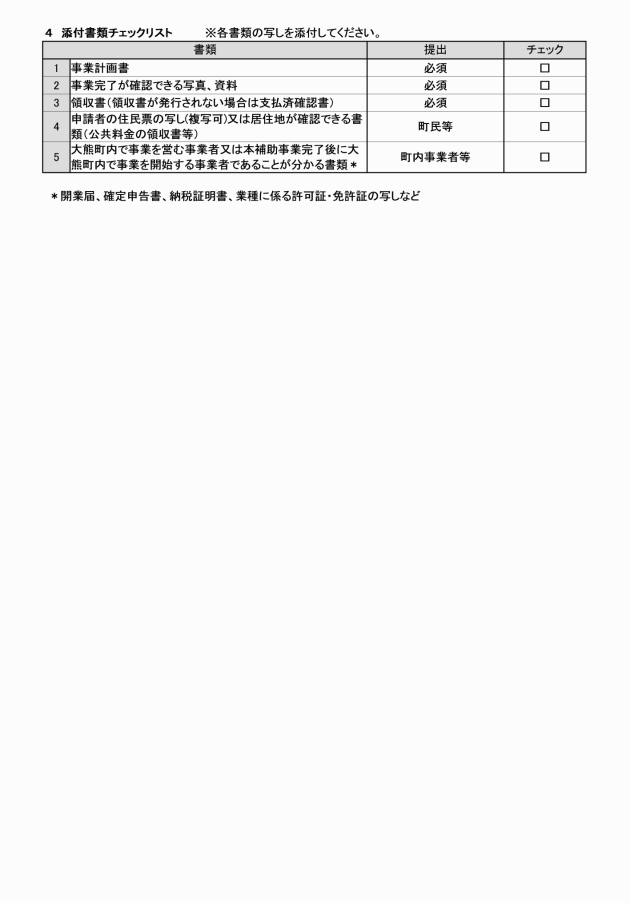

エ 町民等が大熊町内の住宅の省エネリフォーム等(住宅のエネルギー消費性能の向上に資するリフォームをいう。以下同じ。)を行う際に要する経費及び町内事業者等が大熊町内の事業所の省エネリフォーム等を行う際に要する経費

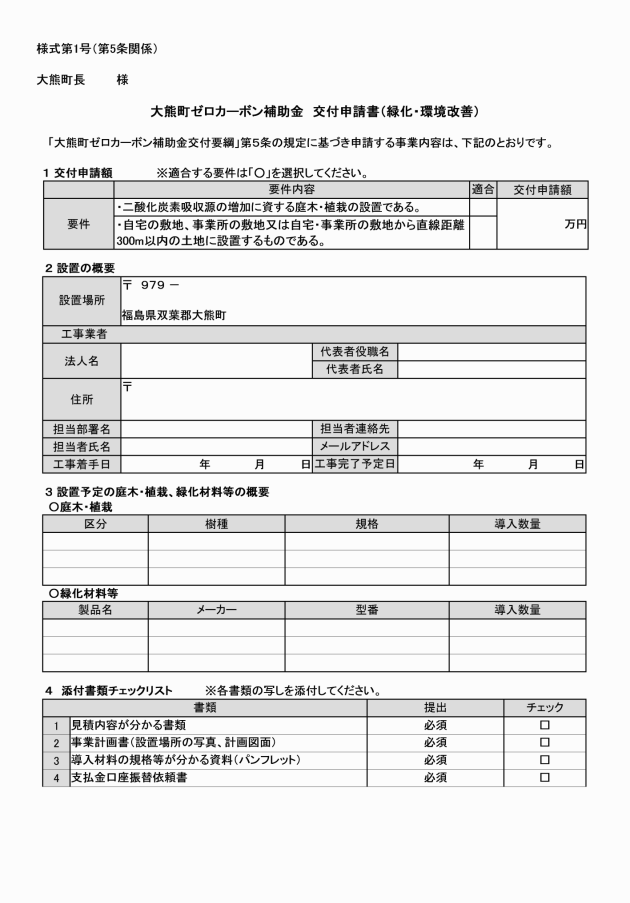

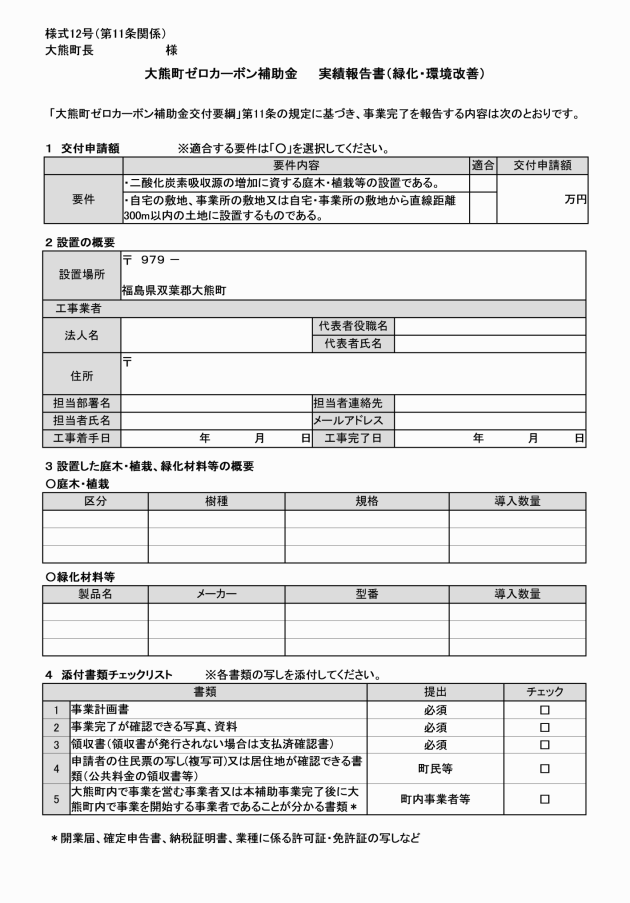

オ 町民等が、大熊町内の住宅の敷地又は住宅の近隣の土地に新たに庭木及び植栽を設置する際に要する経費及び町内事業者等が、大熊町内の事業所の敷地又は事業所の近隣の土地に新たに庭木及び植栽を設置する際に要する経費

(2) 再生可能エネルギー設備等導入事業

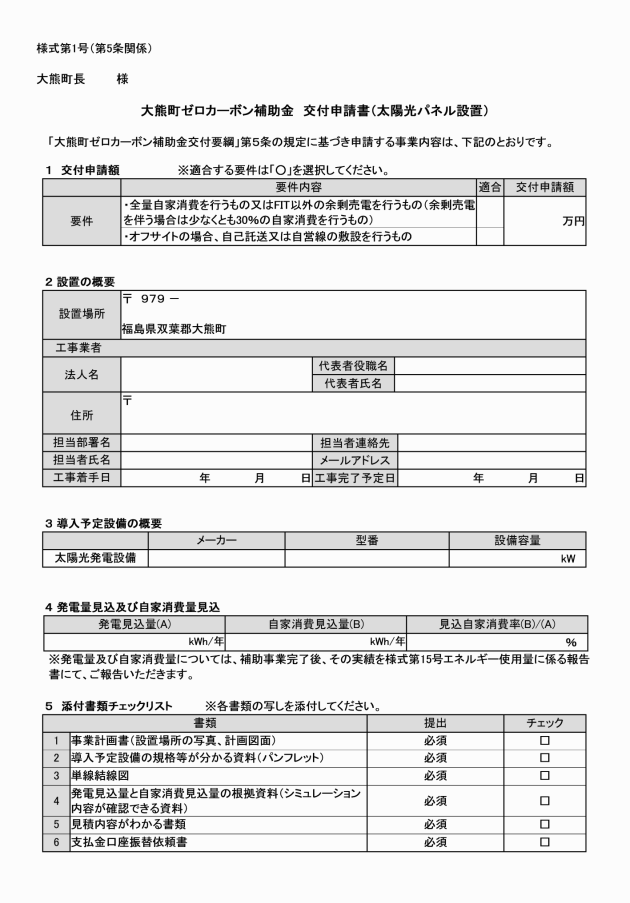

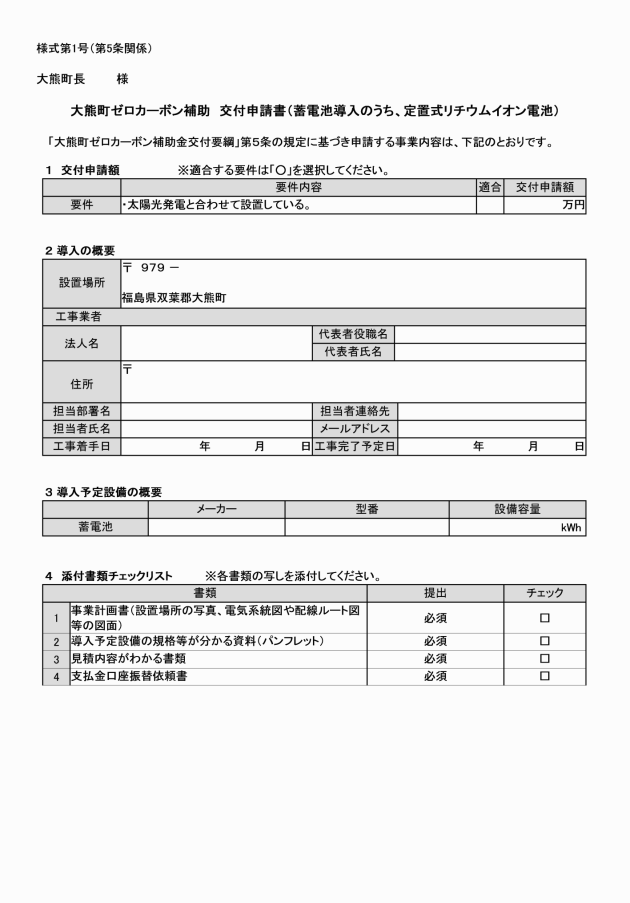

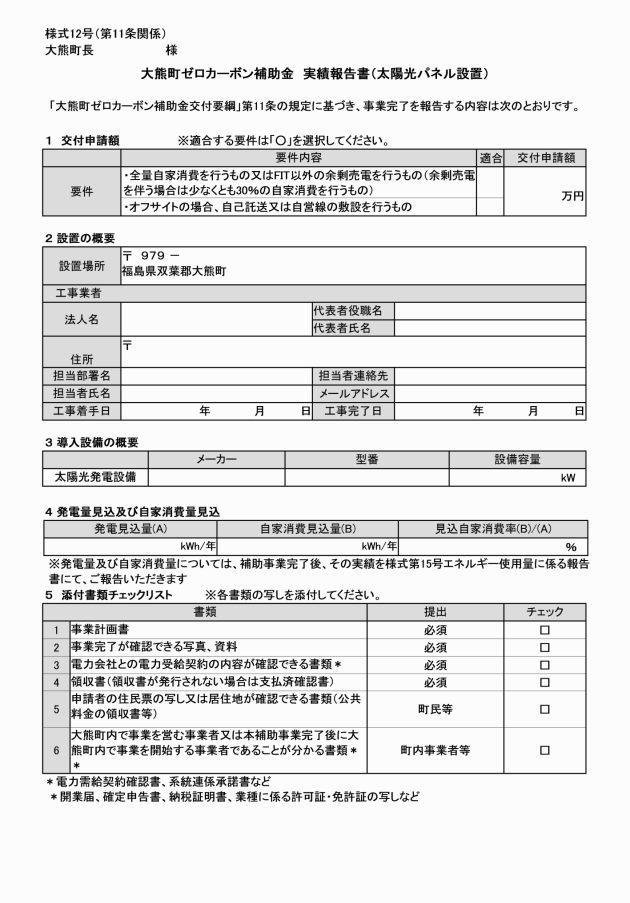

ア 町民等が、大熊町内の住宅に太陽光パネル又は蓄電池を設置する際に要する経費

イ 町内事業者等が、大熊町内の事業所に太陽光パネル又は蓄電池を設置する際に要する経費

ウ 町内事業者等が、町内の地域新電力会社に電力を供給するために再生可能エネルギー発電設備を町内に設置する際に要する経費

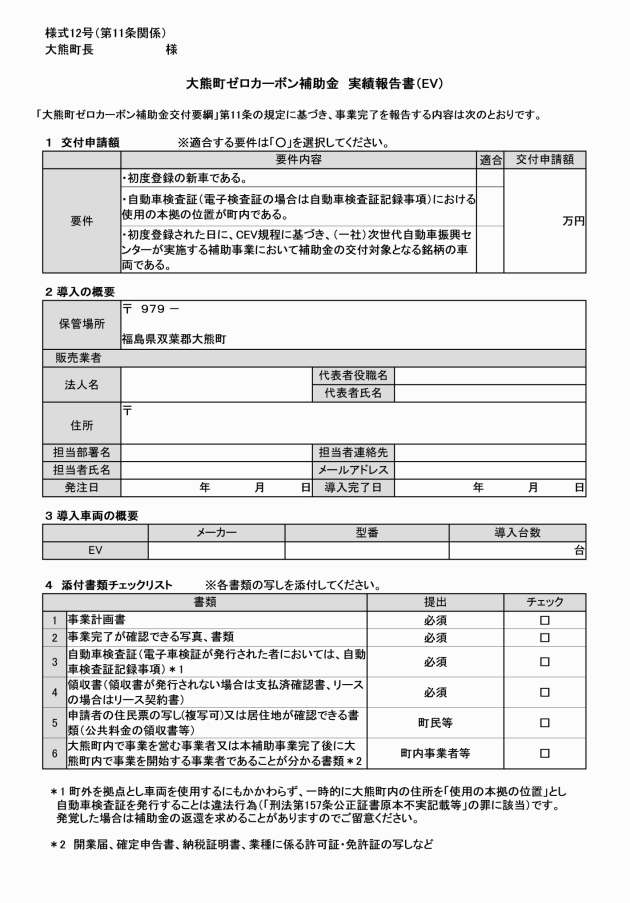

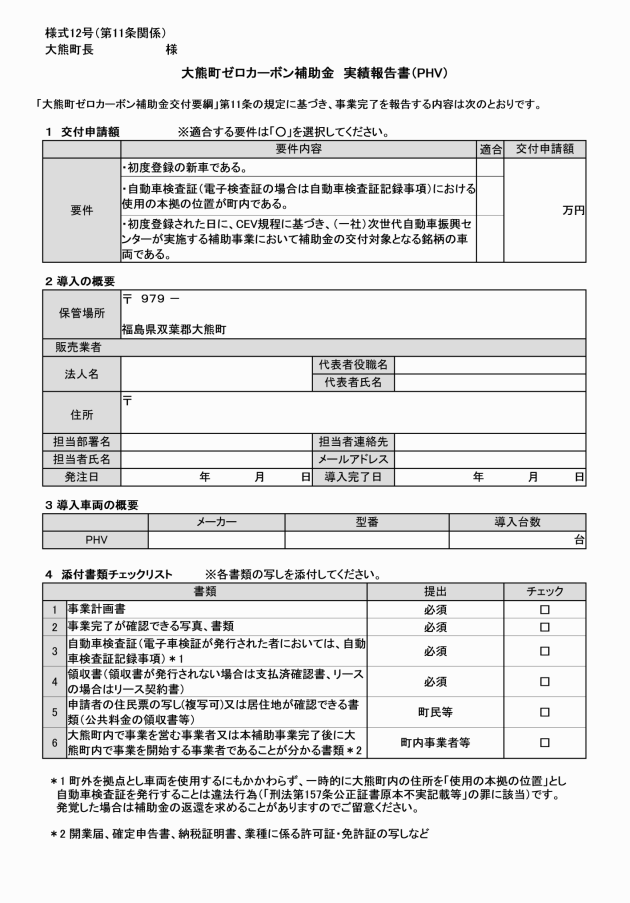

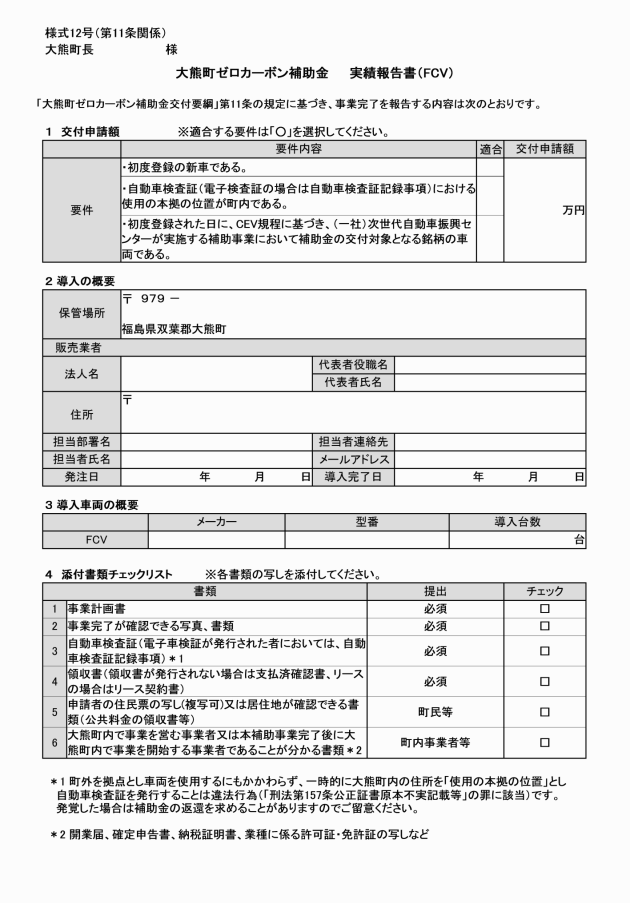

(3) 次世代モビリティ導入事業

ア 町民等が、大熊町内での生活の用に供するものとして、新たに電気自動車(以下「EV」という。)、プラグインハイブリッド自動車(以下「PHV」という。)又は水素自動車(以下「FCV」という。)を導入する際に要する経費及び町内事業者等が、大熊町内での事業活動の用に供するものとして、新たにEV、PHV又はFCVを導入する際に要する経費

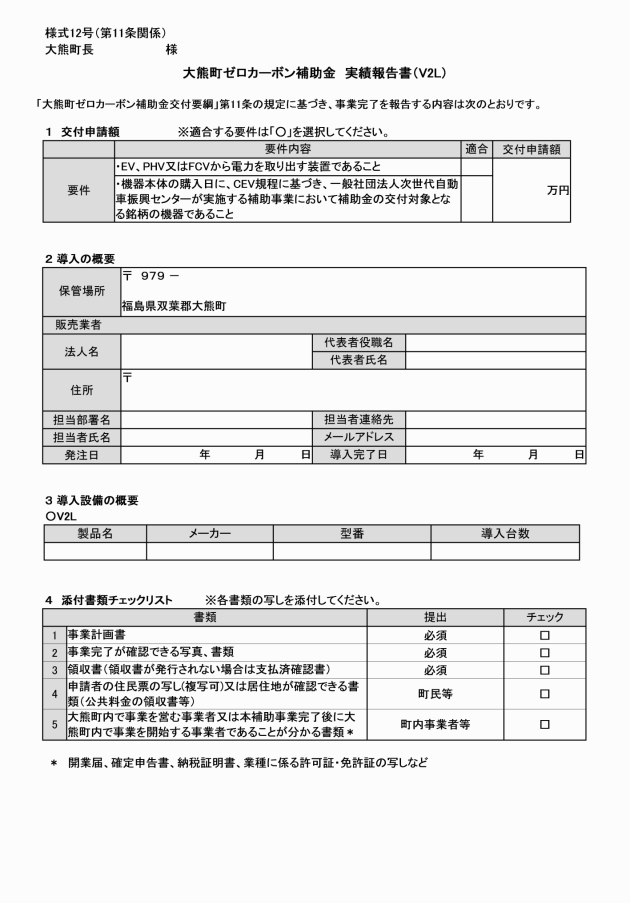

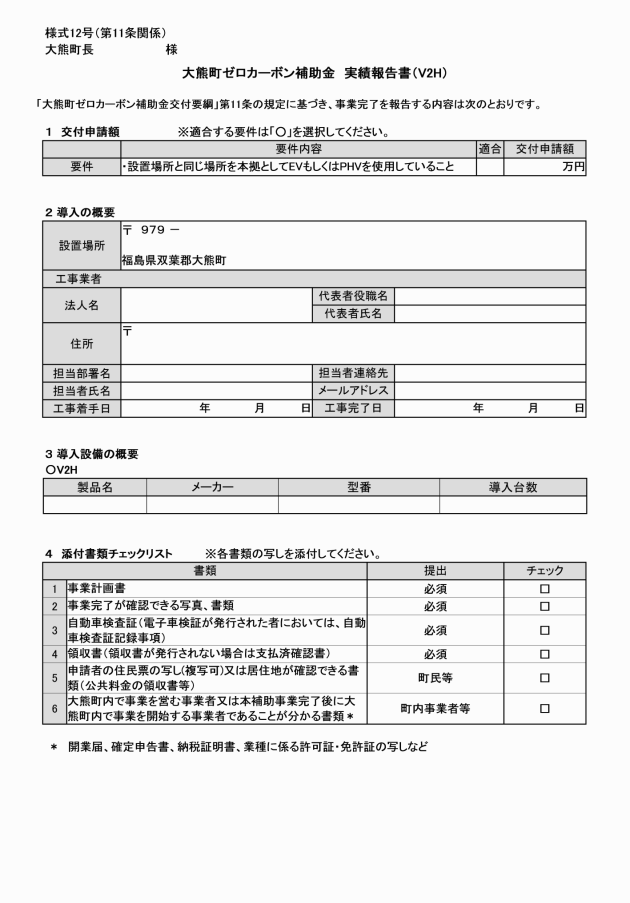

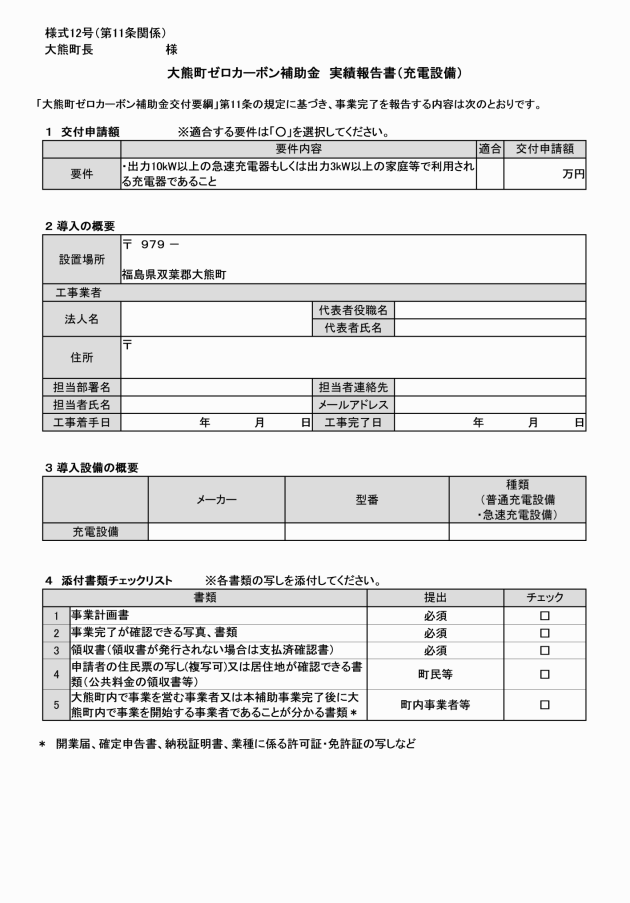

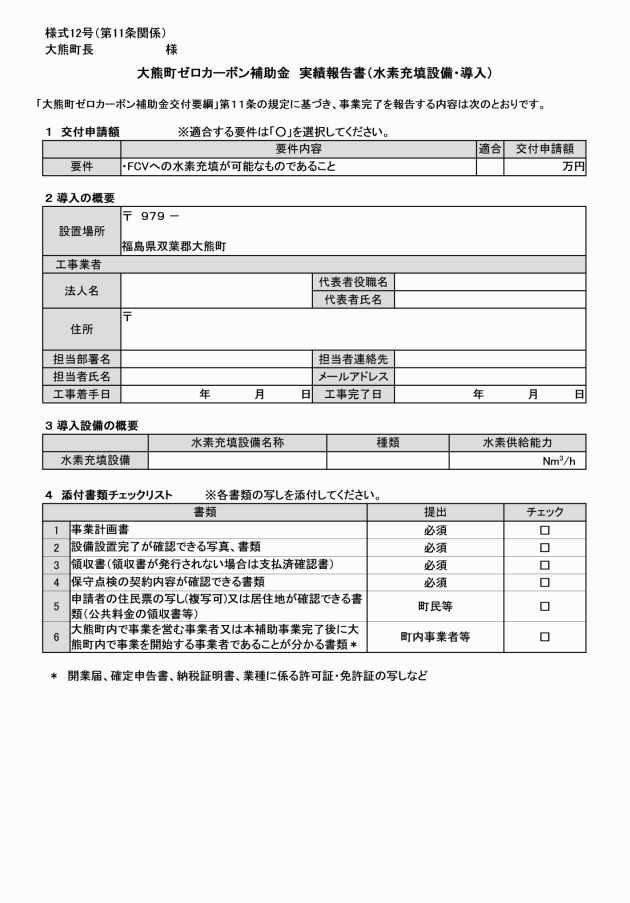

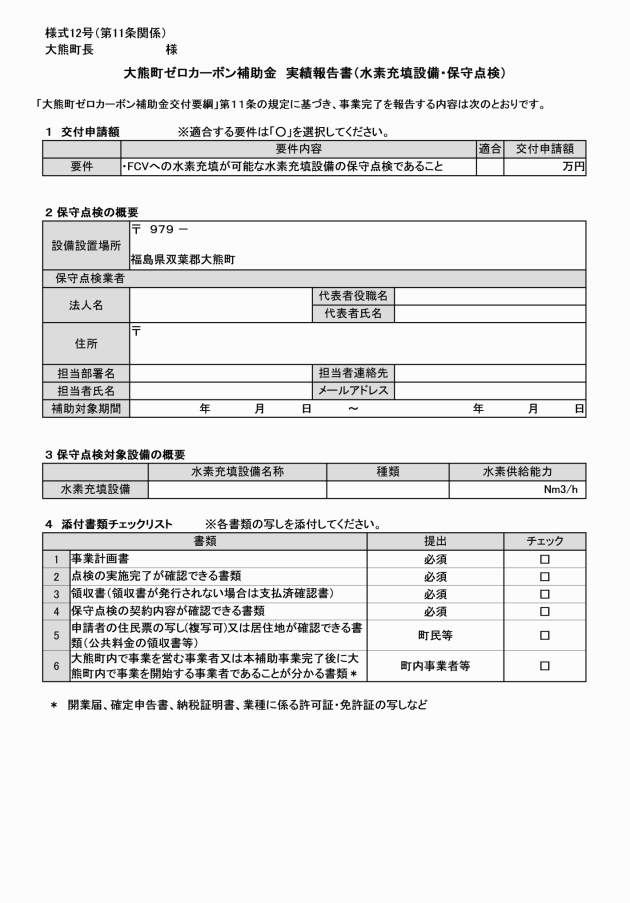

イ 町民等が、大熊町内において、新たにV2L、V2H又は充電設備又は水素充填設備を導入する際に要する経費及び町内事業者等が、大熊町内において、新たにV2L、V2H又は充電設備又は水素充填設備を導入する際に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、他の国庫補助事業等のうち、当該事業等における本補助対象経費に係る交付額が、他の国の負担又は補助を得ず本補助金で同一事業を実施した場合の交付額を下回るものについては、補助事業に含めるものとする。

(交付額の算定等)

第4条 この補助金の交付額は、補助事業の区分に応じ、別表1の第2欄に掲げる方法により算定するものとし、交付額の算定に当たって、当該補助事業における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいい、以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して算出するものとする。ただし、算出時において当該消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

2 前項の規定による交付額の算定に当たって、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請手続)

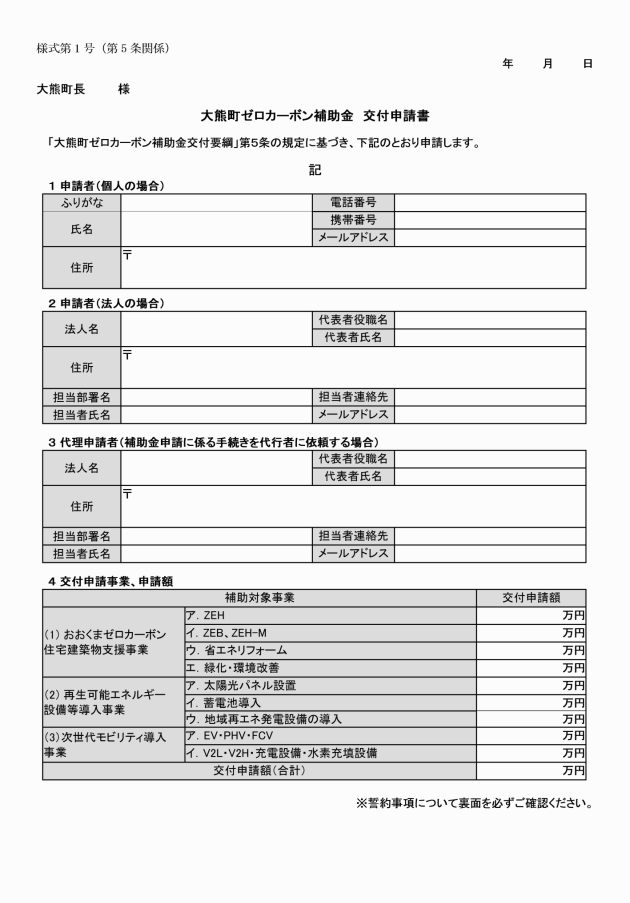

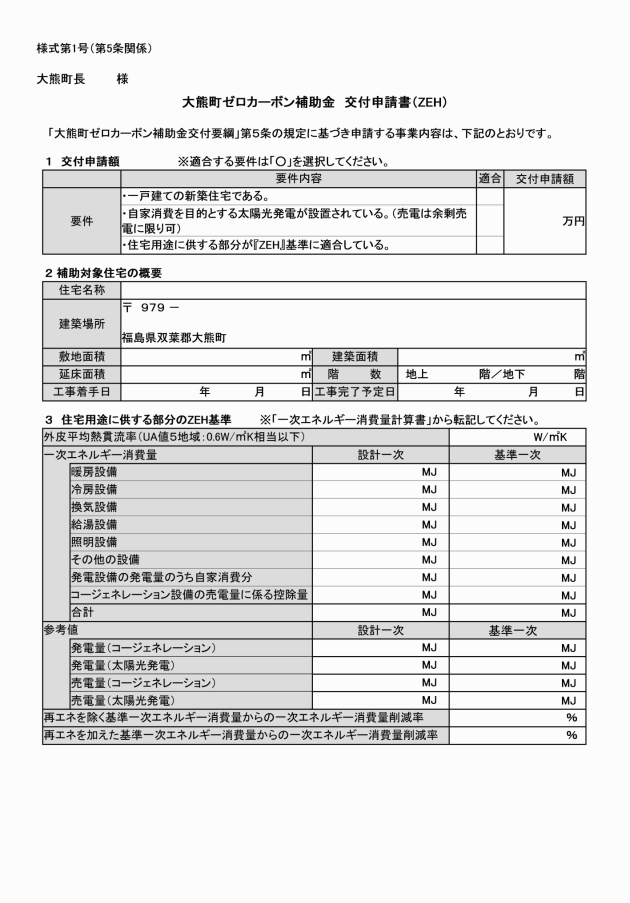

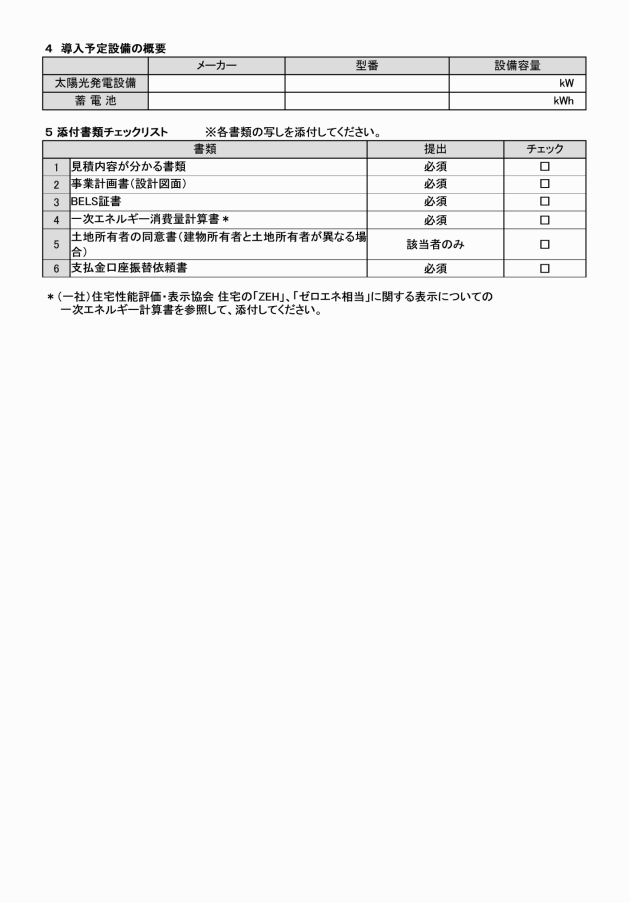

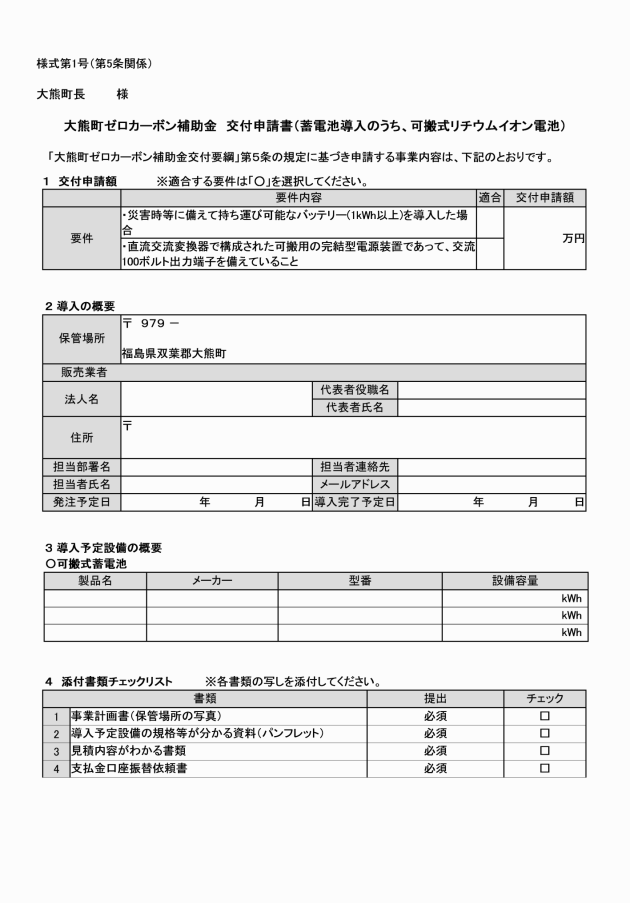

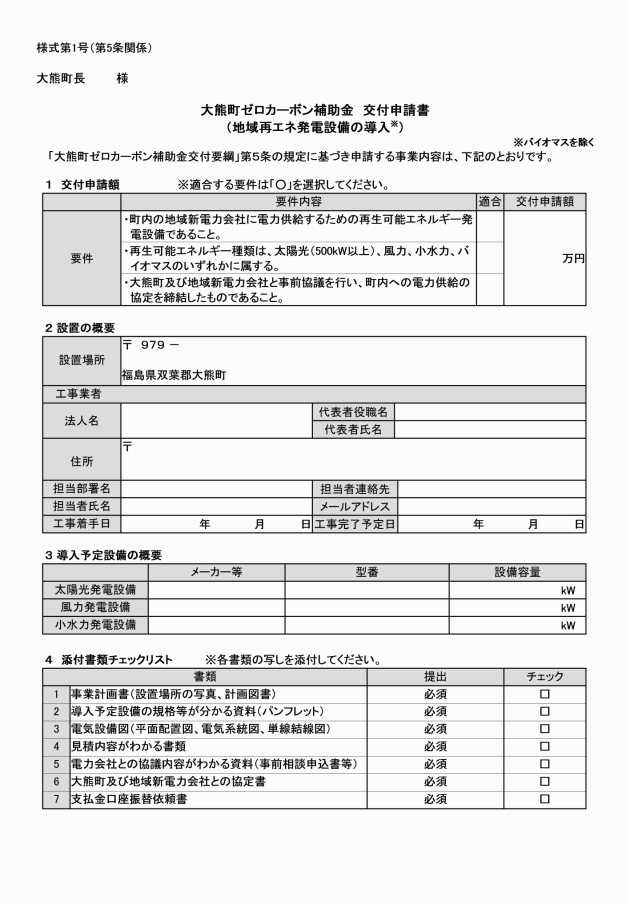

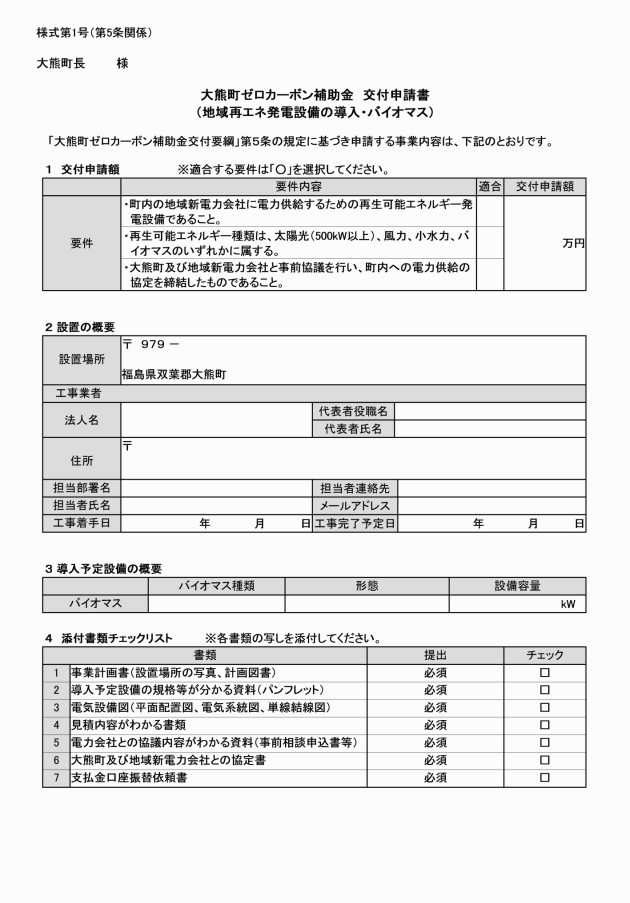

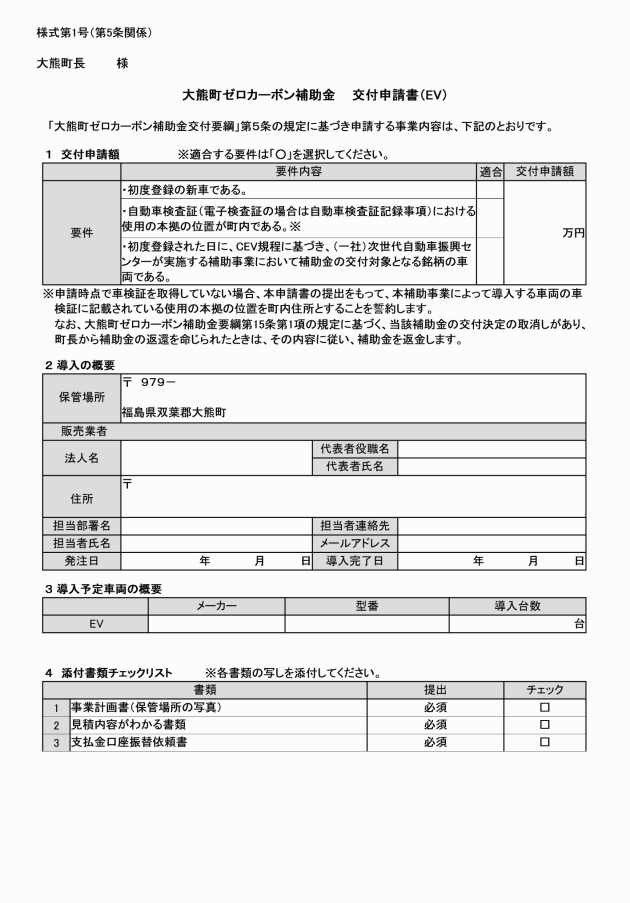

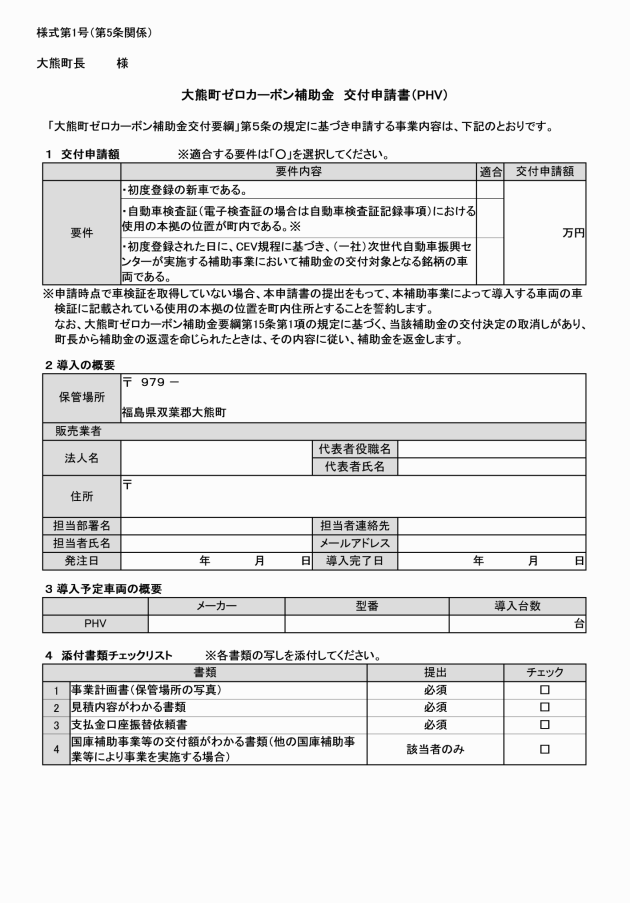

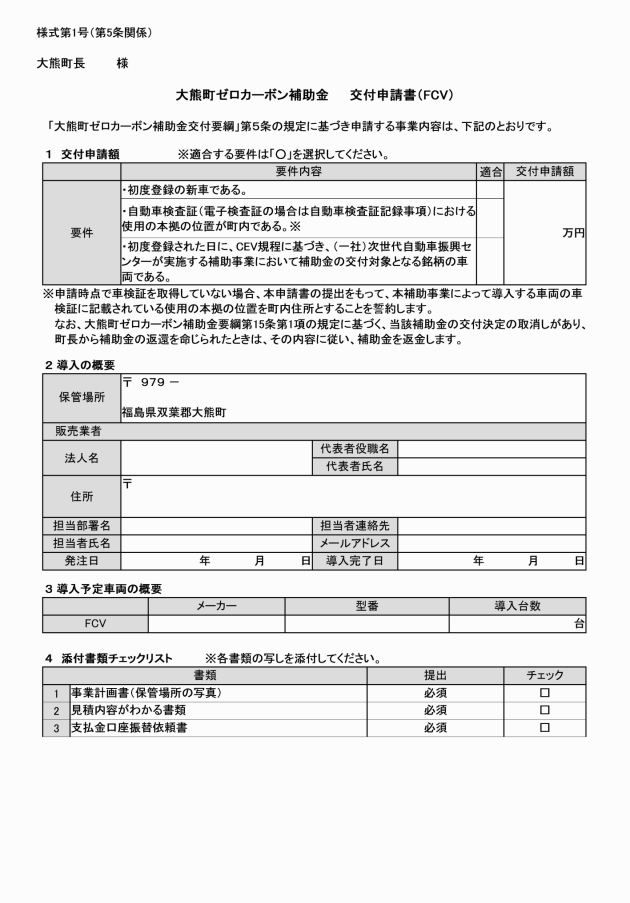

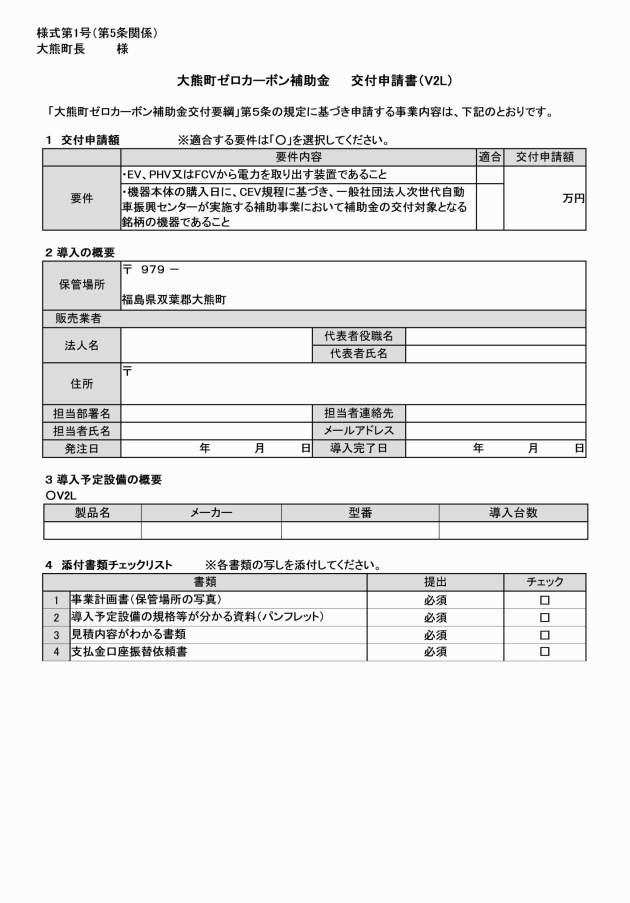

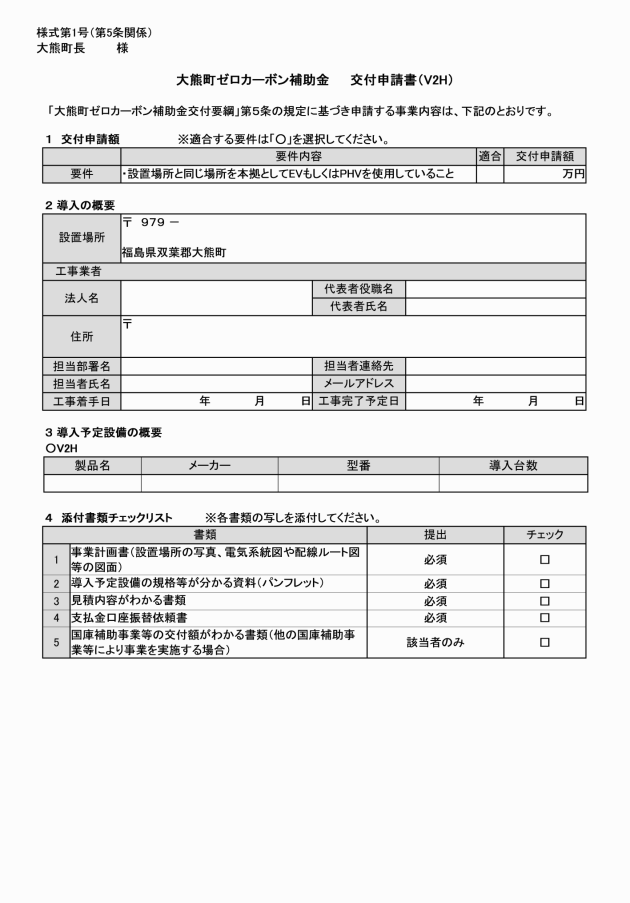

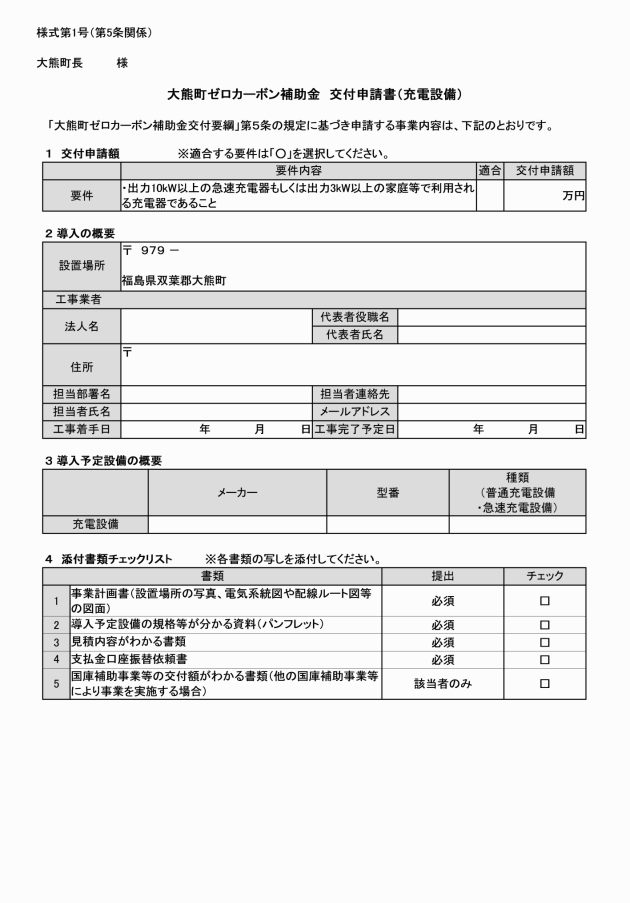

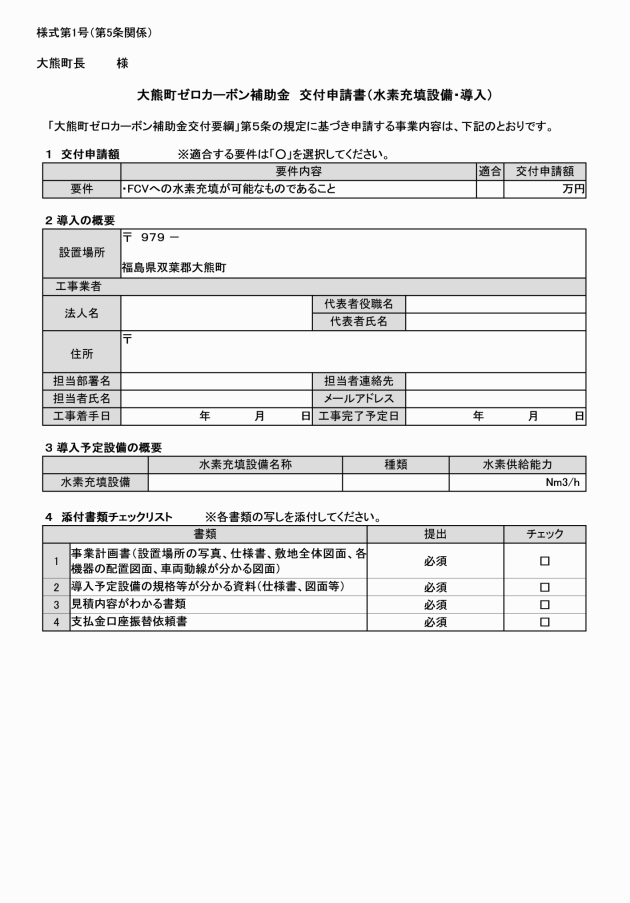

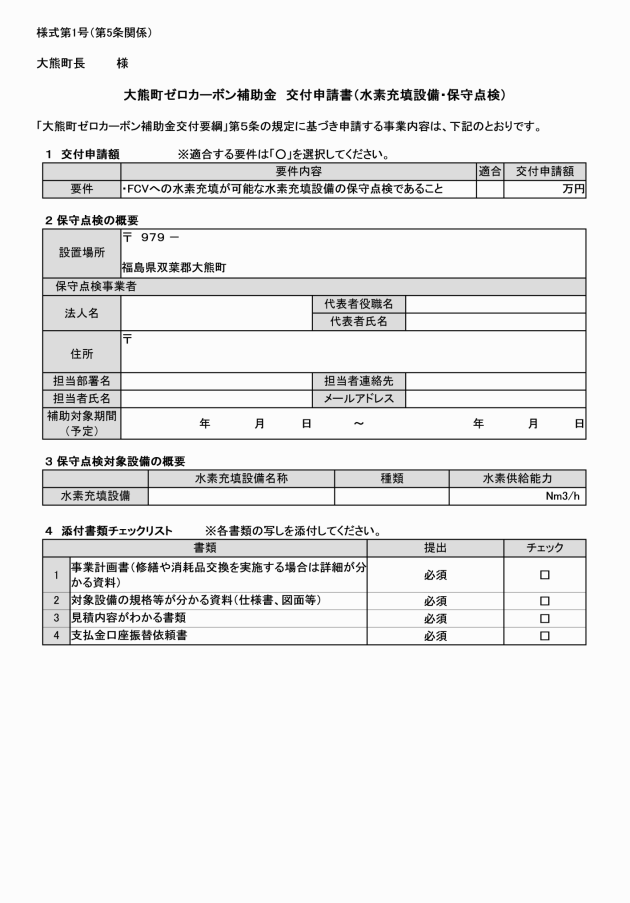

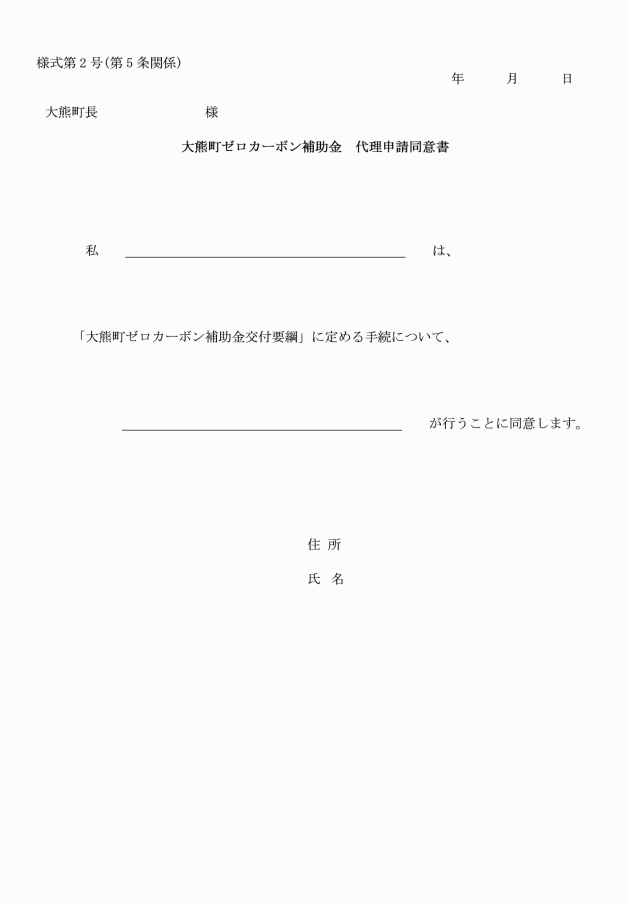

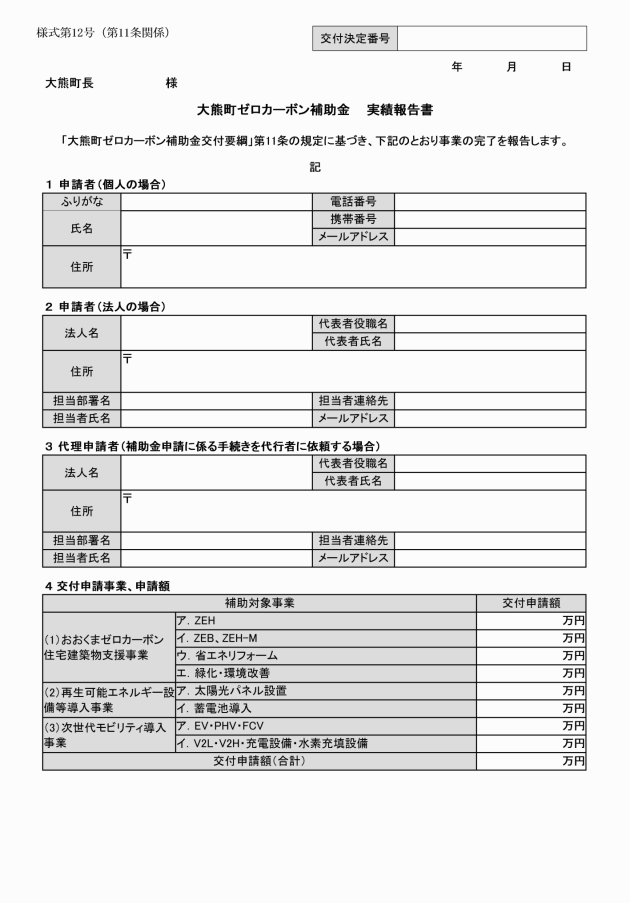

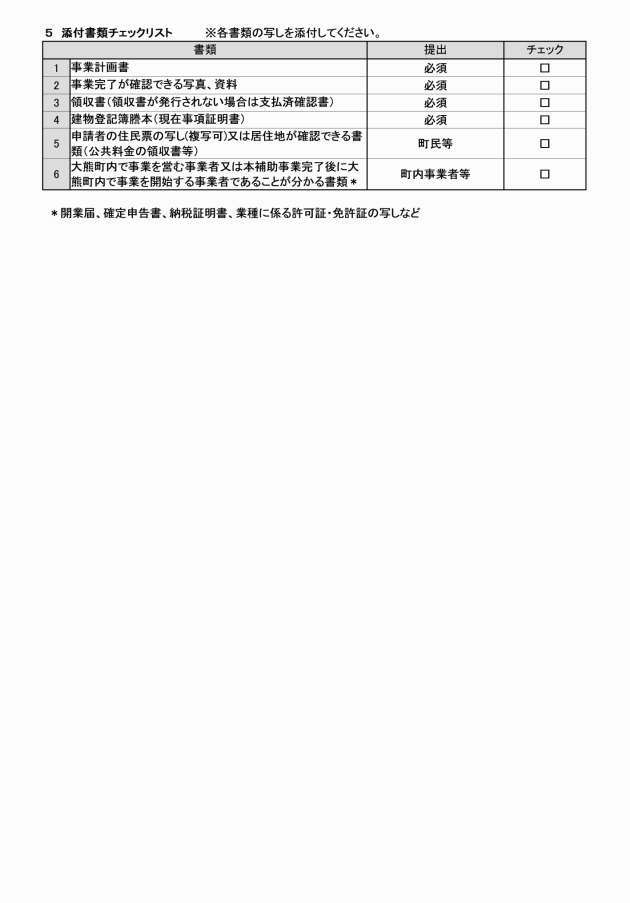

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町民等又は町内事業者等に代わって申請を行う者においては、代理申請同意書(様式第2号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(変更交付申請手続)

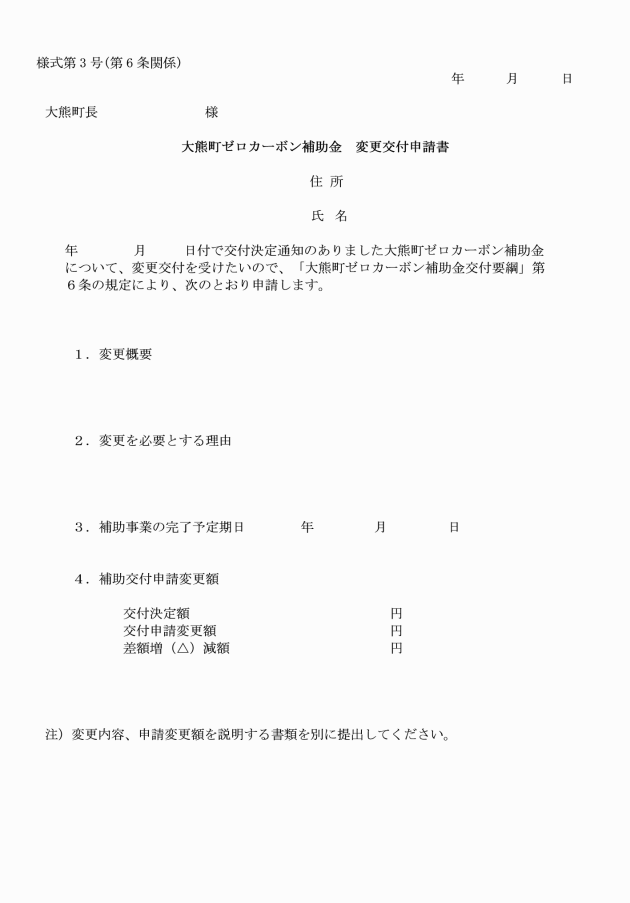

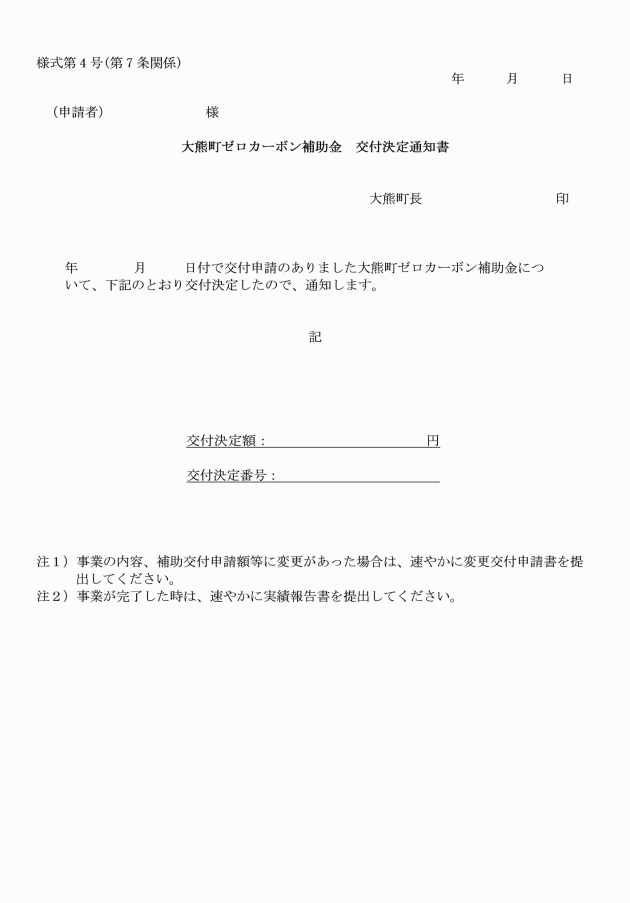

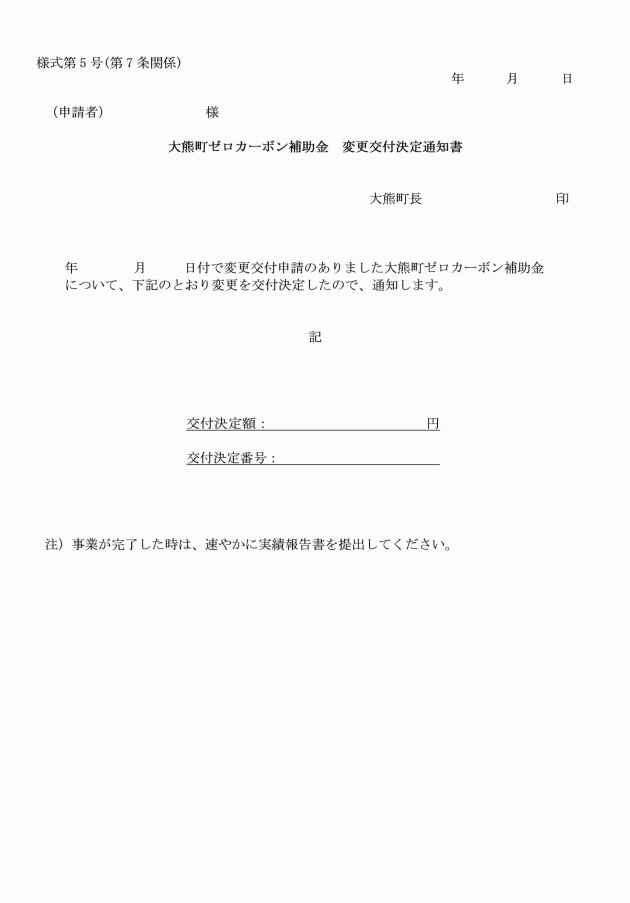

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更申請を行う場合には、速やかに変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第4条ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付の条件)

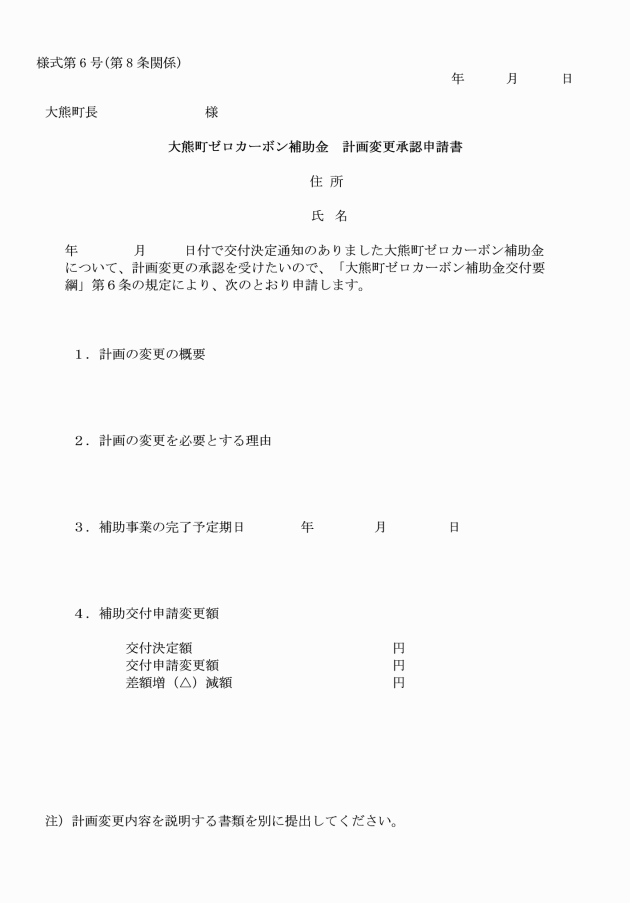

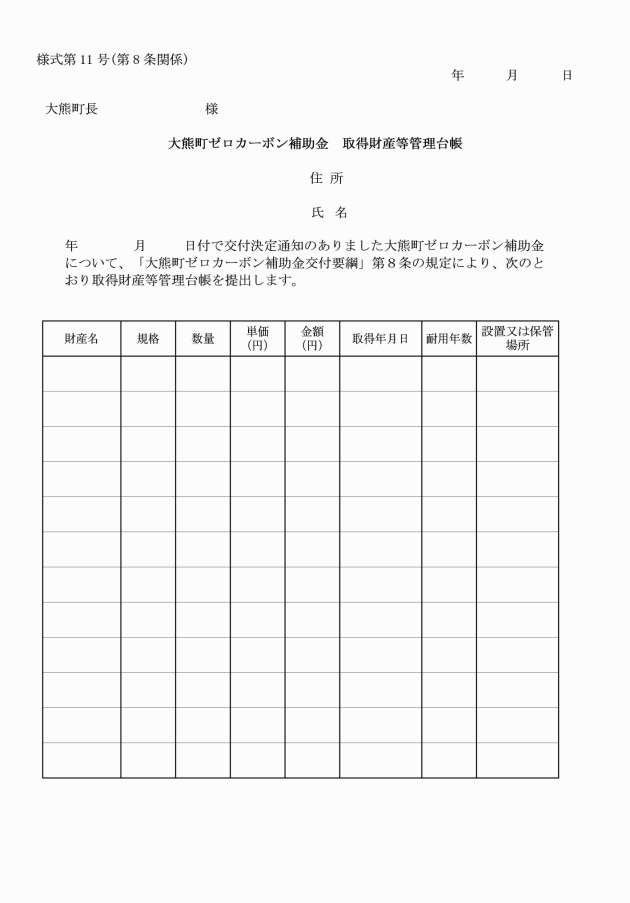

第8条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

ア 事業内容間の配分額の変更であって、事業実施者が同一であり、かつ、各配分額のいずれか低い額の20%以内の変更

イ 各事業内容における本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、事務費間の配分額の変更であって、各費目の配分額のいずれか低い額の20%以内の変更

ウ 事業内容の変更であって、補助目的に影響がない細部の変更

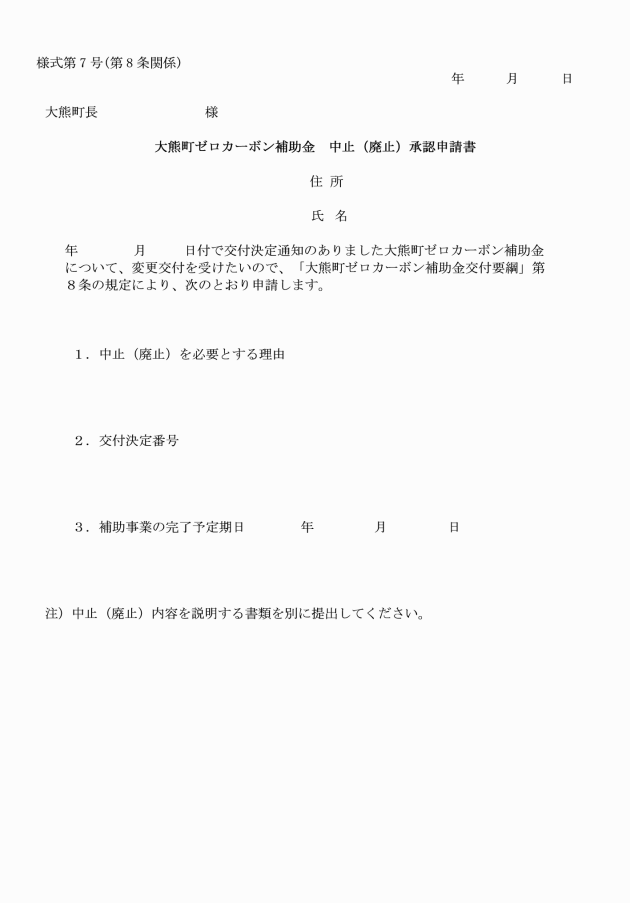

(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

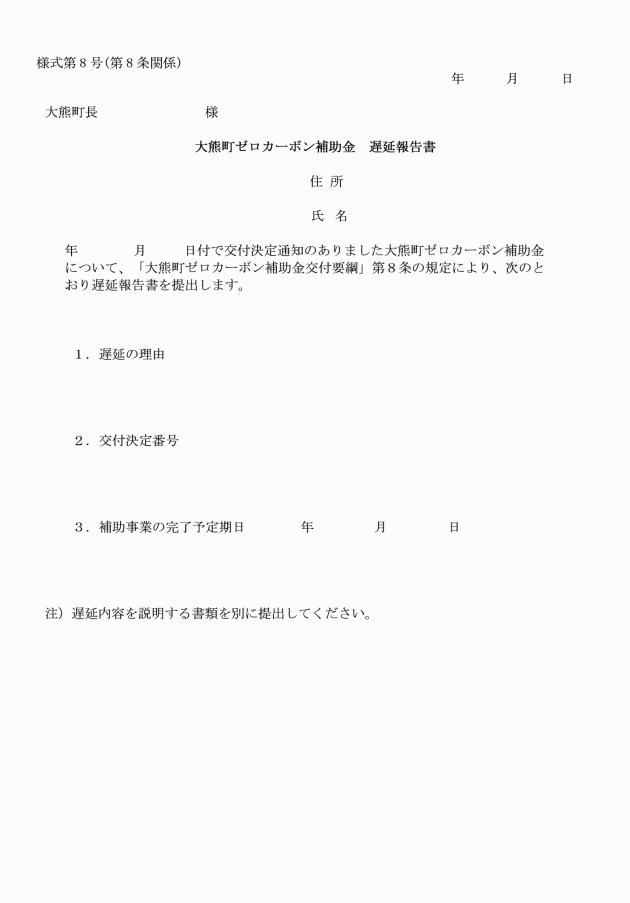

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに遅延報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、変更後の完了予定期日が当該年度を超えない場合であって、かつ、当初の完了予定期日後2箇月以内である場合は、この限りでない。

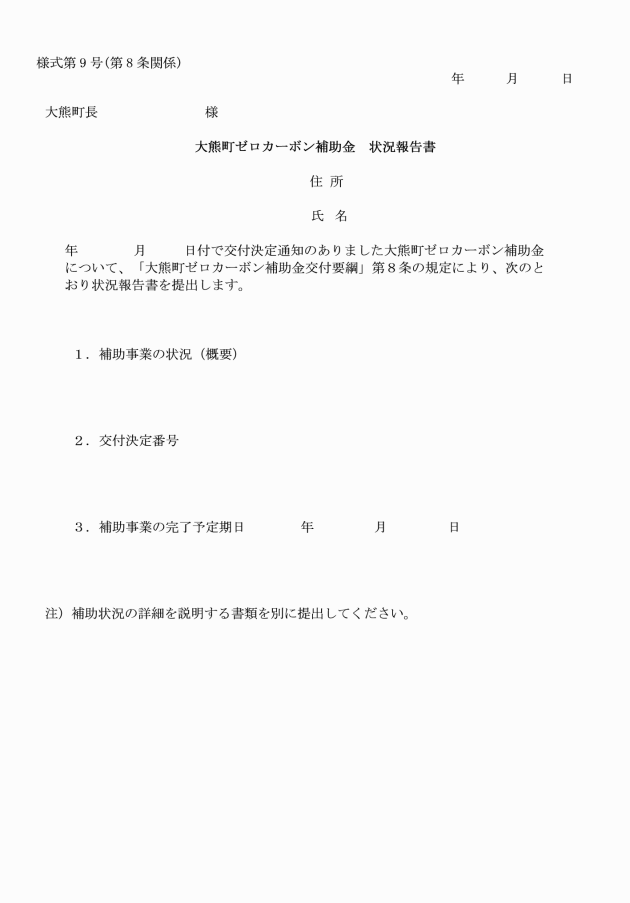

(4) 補助事業の遂行又は支出状況について、町長の要求があったときは、遅滞なく状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(5) 補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併等により補助事業者の名称に変更が生じたときには、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(6) 補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともに、これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

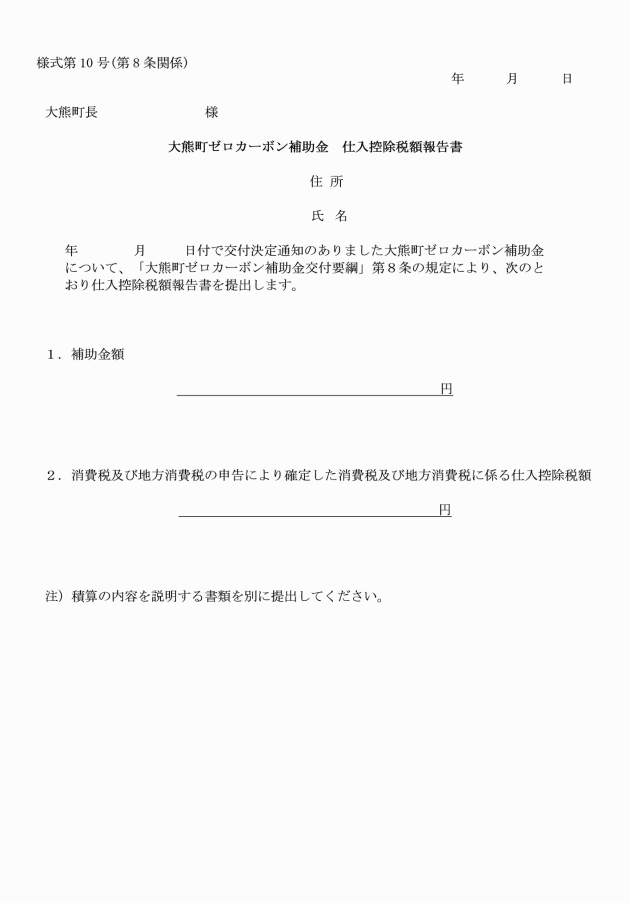

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。町長は、その報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとする。当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。ただし、第11条第3項の規定により当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合には、この限りでない。

(8) 町長は、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることができる。

(10) 補助事業者(補助事業をリースにより実施する場合は、リース事業者)は、取得財産等のうち、不動産及びその従物並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他町長が定める財産について、財産の処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間をいい、以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまで町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。リースの場合は、リース契約の解除。)を行ってはならない。財産処分制限期間内において、当該財産処分を行おうとするとき又は補助事業をリースにより実施する場合で、補助事業者及びリース事業者がリース契約を解除しようとするとき(以下、財産処分等という。)は、補助事業者(補助事業をリースにより実施する場合は、補助事業者又はリース事業者)は、あらかじめ町長に対し協議するものとする。

(11) 町長は、財産処分等を承認するに当たっては、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付け環境会発第080515002号。以下「環境省処分承認基準」という。)に準じて処理することとする。なお、環境省処分承認基準に準じて町長が補助事業者に対し納付を求める財産処分納付金の納付期限については、町長による納付指示のなされた日から20日以内とし、その期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利3パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(12) 補助事業をリースにより実施する場合は、補助事業者は、当該財産に係る財産処分制限期間中、毎年度、町長に対し、前年度分のリース料金支払証拠書類を提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書において町長が定めた期日までに、その理由を付した書面をもって、町長に申し出なければならない。

(補助事業の遂行の命令等)

第10条 町長は、第8条第4号の規定による報告書に基づき、補助事業が法令、本要綱、実施要領(以下「法令等」という。)、交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

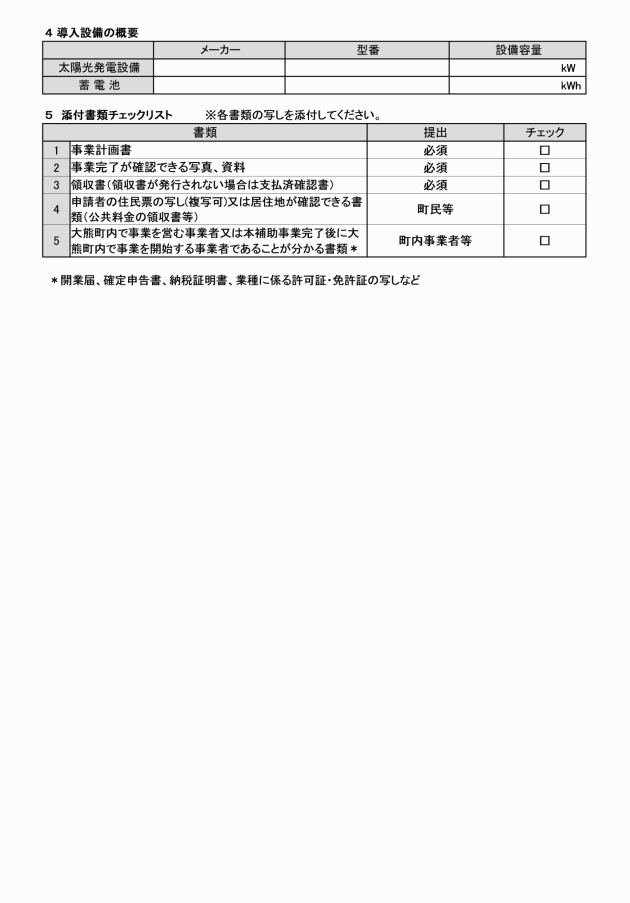

(1) 町民等においては、申請者の住民票の写し(複写可)又は居住地が確認できる書類(公共料金の領収書や建築確認申請書類等)

(2) 町内事業者等においては、大熊町内で事業を営む事業者又は本補助事業完了後に大熊町内で事業を開始する事業者であることが分かる書類

(4) 第3条第1項第3号アに掲げる事業により補助金の交付を受けようとする者においては、自動車検査証の写し(電子車検証が発行された者においては、自動車検査証記録事項)

(5) 第3条第1項第3号イに掲げる事業のうち、水素充填設備において補助金の交付を受けようとする者においては、保守点検の契約内容が確認できる書類

2 補助事業者が前項の実績報告書をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合は、町長は期限について猶予することができる。

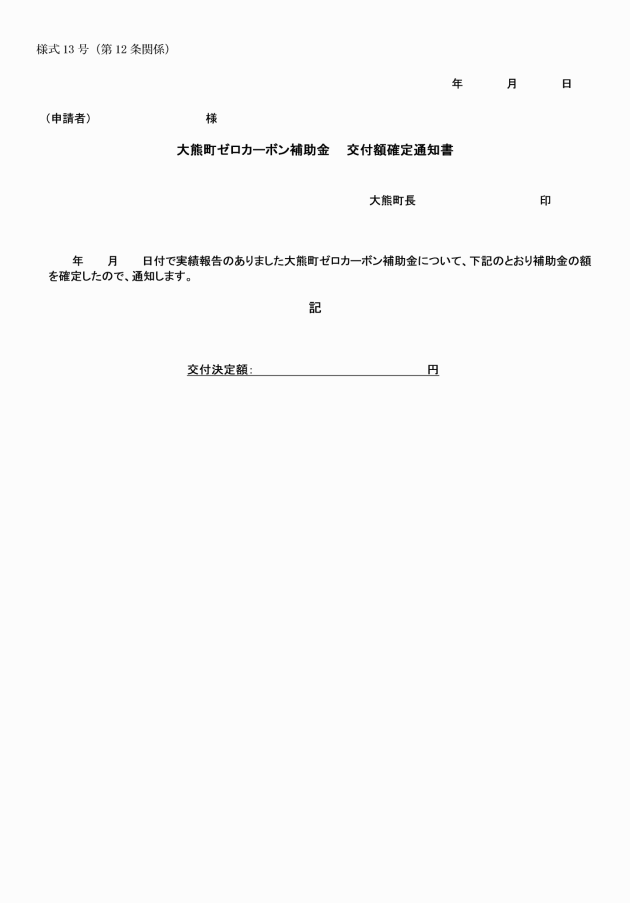

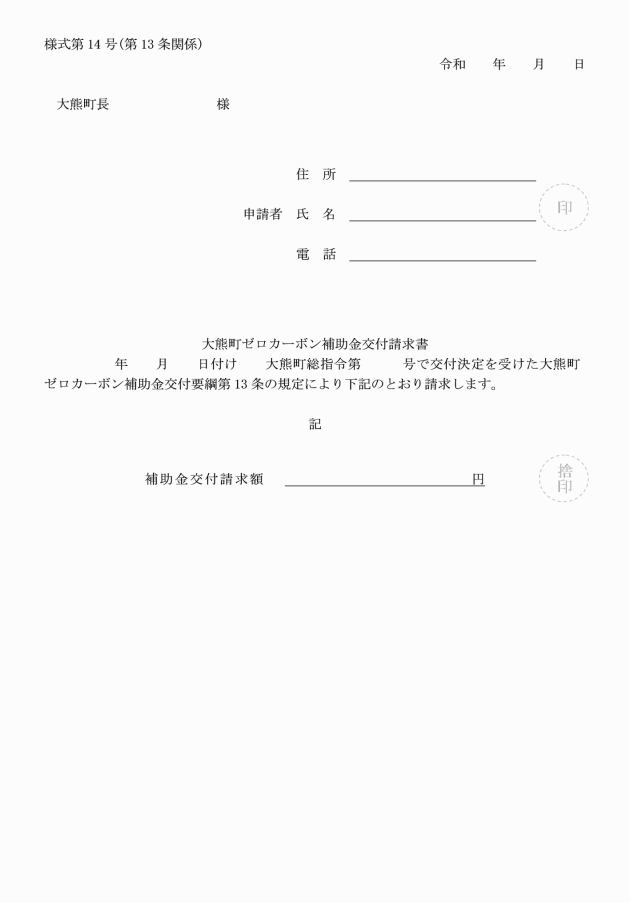

(補助金の請求)

第13条 補助金交付額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第14条 前条の補助金交付請求書の提出があったときは、交付すべき補助金を補助事業者に交付する。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命じるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合であって、大熊町補助金等の交付等に関する規則第16条に基づく補助金等交付決定の取消しである場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還期限は命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

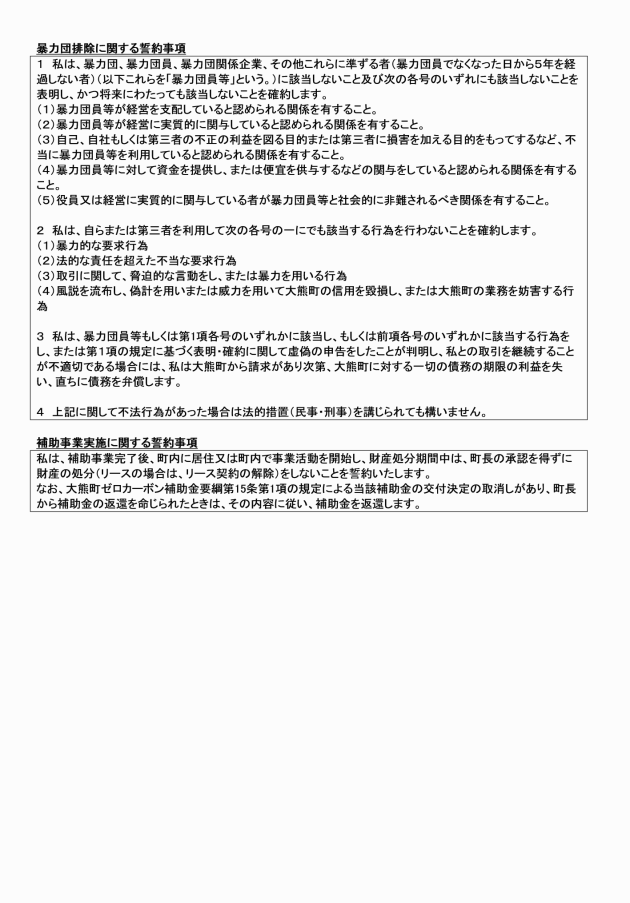

(暴力団排除に関する誓約)

第16条 補助事業者は、交付申請書(様式第1号)に掲げるの暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

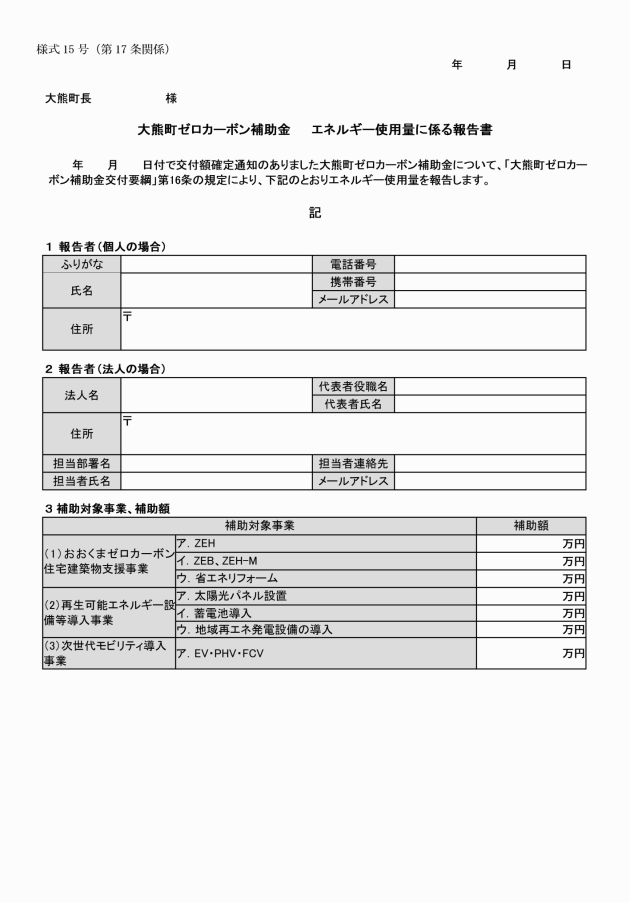

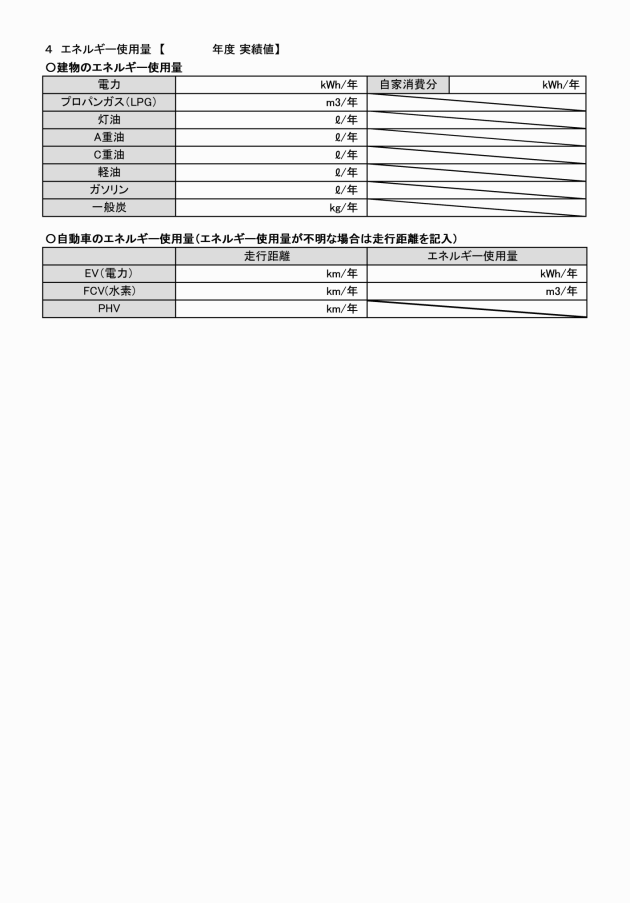

(エネルギー使用量に関する報告)

第17条 補助事業者(第3条第1項第1号オ及び第3号イに規定する事業に関し交付決定を受けた者を除く。)は、補助事業により取得した財産(リースの場合は、補助事業により導入した財産)に係るエネルギーの使用量に関して、当該財産に係る財産処分制限期間中、毎年度、町長に対し、エネルギー使用量に係る報告書(様式第15号)により報告しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月29日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月1日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月23日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月1日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年10月1日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1 補助対象経費

対象事業 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助額 |

(1) おおくまゼロカーボン建築物支援事業 | |||

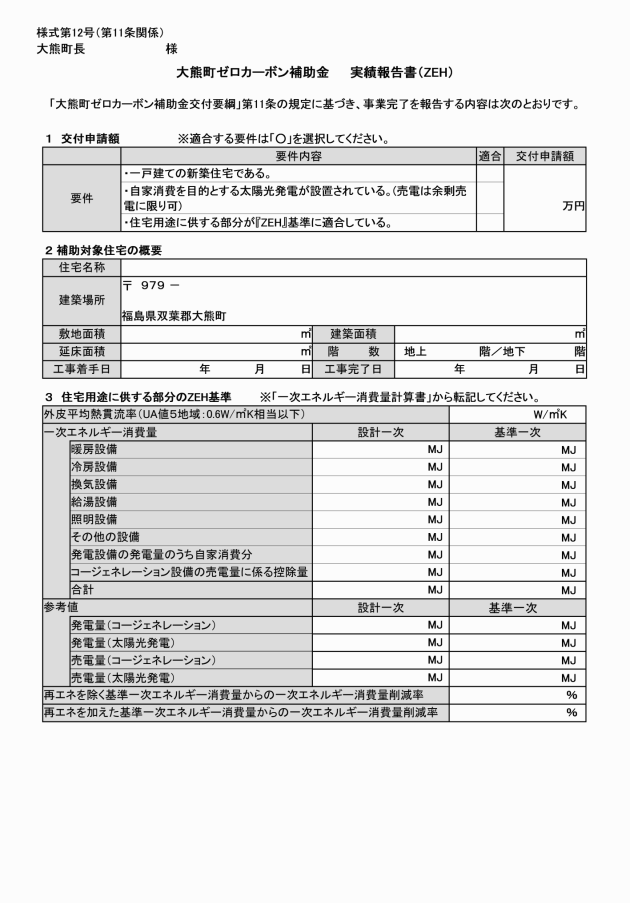

ア ZEH | ○『ZEH』住宅の新築 ・一戸建ての新築住宅であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・住宅の用途に供する部分が以下の『ZEH』の基準に適合していること ①強化外皮基準(UA値5地域:0.6[W/m2K]相当以下) ②再エネを除き基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減 ③再エネを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減 ※(2)の再生可能エネルギー設備等導入事業のうち、定置式リチウムイオン電池及び地域再エネ発電設備の導入と重複して申請不可 ※(3)次世代モビリティ導入事業イと重複して申請不可 | 設計費(省エネルギー性能の表示に係る費用)、設備費(補助事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に要する費用)及び工事費(補助事業の実施に必要な工事に要する経費) | 対象経費の1/2(上限500万円) |

イ ZEB、ZEH―M | ○『ZEB』の新築(非住宅) ・新築の非住宅の建築物であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・非住宅の用途に供する部分が以下の『ZEB』の基準に適合していること ・再エネを除いて基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減 ・再エネを加えて基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減 ○Nearly ZEBの新築(非住宅) ・新築の非住宅の建築物であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・非住宅の用途に供する部分が以下のNearly ZEBの基準に適合していること ・再エネを加えて基準一次エネルギー消費量から75%以上の一次エネルギー消費量削減 ○ZEB Readyの新築(非住宅) ・新築の非住宅の建築物であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・非住宅の用途に供する部分が以下のZEB Readyの基準に適合していること ・再エネを除き基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減 ○『ZEH―M』の新築 ・新築の集合住宅であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・当該住棟に含まれる全ての住戸が強化外皮基準(UA値5地域:0.6[W/m2K]相当以下)に適合していること ・共用部を含む当該住棟全体が以下の『ZEH―M』の基準に適合していること ①再エネを除き基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減 ②再エネを加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減 ○Nearly ZEH―Mの新築 ・新築の集合住宅であること ・自家消費を目的とする太陽光発電が設置されること ・当該住棟に含まれる全ての住戸が強化外皮基準(UA値5地域:0.6[W/m2K]相当以下)がに適合していること ・共用部を含む当該住棟全体が以下のNearly ZEH―Mの基準に適合していること ①再エネを除き基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減 ②再エネを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上の一次エネルギー消費量削減 ※(2)の再生可能エネルギー設備等導入事業及び(3)次世代モビリティ導入事業イと併せて申請不可 | 設計費(省エネルギー性能の表示に係る費用)、設備費(補助対象事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に要する費用)及び工事費(補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費) | ZEB: 対象経費の1/2 (上限:40万円/m2、最大金額5億円) Nearly ZEB: 対象経費の1/3 (上限:40万円/m2、最大金額3億円) ZEB Ready: 対象経費の1/4 (上限:40万円/m2、最大金額1億円) ZEH―M: 対象経費の1/2 (上限:40万円/m2、最大金額5億円) Nearly ZEH―M: 対象経費の1/3 (上限:40万円/m2、最大金額3億円) |

ウ 省エネリフォーム | ○住宅のエネルギー消費性能の向上等に資するリフォーム等について項目ごとに補助を設定。 ・オール電化(エコキュート、IH、高効率エアコン等) ・外皮性能向上(断熱材、ペアガラスなど) ・温度差エネルギー利用(地中熱利用ヒートポンプ) ・物流におけるエネルギー使用量削減(宅配ボックス) ・高効率エアコンにおいては、省エネルギー基準達成率が目標年度2027年度で87%以上又は目標年度2010年度で省エネ基準達成率が100%以上のもの ・宅配ボックスにおいては、施錠できる構造であり、盗難防止のため、容易に移動ができないよう固定されていること。(ワイヤー、アンカー、専用接着剤等による固定) | 設計費(省エネルギー性能の表示に係る費用)、設備費(補助対象事業の実施に必要な設備、建築材料の購入に要する費用)及び工事費(補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費) | 対象経費の2/3 (上限150万円/戸) |

エ 緑化・環境改善 | ○庭木・植栽等 ・町内の緑化推進を通じた生活環境の改善と少量であっても二酸化炭素吸収源の増加を目的とする ・大熊町内に新しく庭木、植栽、芝、生垣等を設置する場合で、かつ、下記のいずれかに該当するものについて、その材料費を補助する。 ①自宅又は事業所の敷地内に設置するもの ②自宅又は事業所の敷地から直線距離300m以内の土地に設置するもの | 材料費、運搬費及び工事費 | 対象経費の1/2(上限20万円/戸) |

(2) 再生可能エネルギー設備等導入事業 | |||

ア 太陽光パネル設置 | ○住宅用 ・自家消費を目的とするものであって、住宅の屋根、駐車場の上空または宅地内の空きスペースに設置するもの ・太陽電池モジュール及びパワーコンディショナは未使用品であること ・自家消費した電力量を計測できる機器を設置すること ・全量自家消費を行うもの又はFIT以外の余剰売電を行うもの ・余剰売電を伴う場合は少なくとも30%の自家消費を行うもの ※(1)のおおくまゼロカーボン建築物支援事業ア~イと併せて申請不可 | 設計費、設備費及び工事費 | 太陽電池の公称最大出力(kW)×10万円(上限100万円) |

○事業用 ・自家消費を目的とするものであって、建築物の屋根、駐車場の上空または所有敷地内の空きスペースに設置し、町内にある施設等に対し自営線を併せて敷設し電力を供給するもの ・太陽電池モジュール及びパワーコンディショナは未使用品であること ・自家消費した電力量を計測できる機器を設置すること ・全量自家消費を行うもの又はFIT以外の余剰売電を行うもの ・余剰売電を伴う場合は少なくとも30%の自家消費を行うもの ※(1)のおおくまゼロカーボン建築物支援事業ア~イと併せて申請不可 | 設計費、設備費及び工事費 | 太陽電池の公称最大出力(kW)×10万円(上限2,000万円) | |

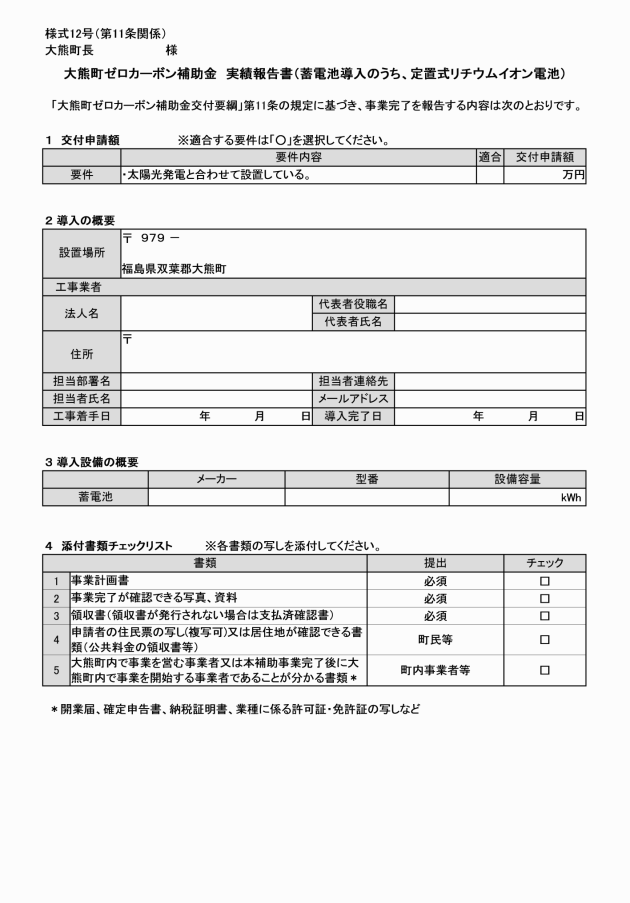

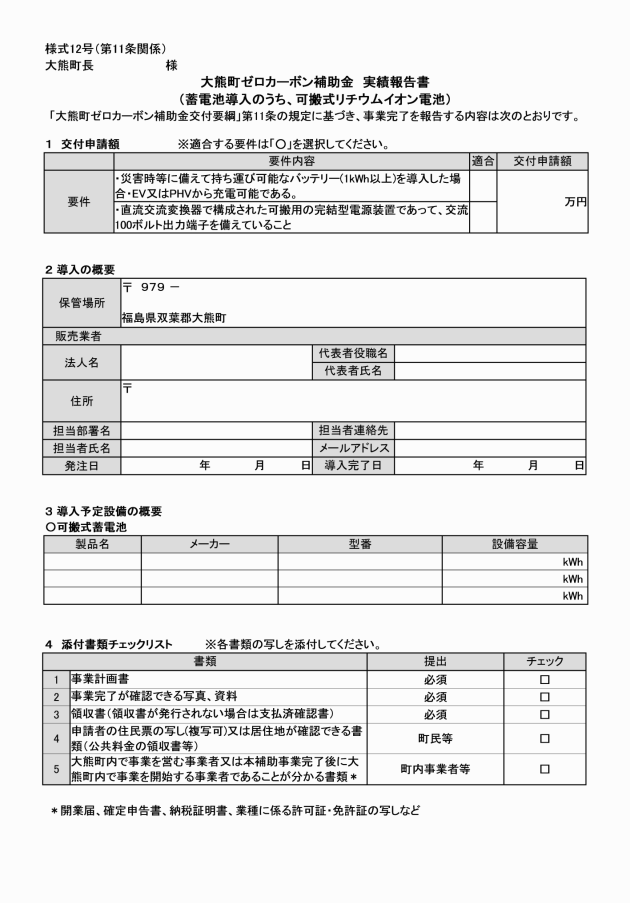

イ 蓄電池導入 | ○定置式リチウムイオン電池 ・自家消費を目的とする太陽光発電と合わせて設置すること ・蓄電池は未使用品であること ※(1)のおおくまゼロカーボン建築物支援事業ア及びイと重複して申請不可 ○可搬式リチウムイオン電池 ・災害時等に備えて持ち運び可能なバッテリー(1kWh以上)を導入した場合 ・直流交流変換器で構成された可搬用の完結型電源装置であって、交流100ボルト出力端子を備えていること ・蓄電池は未使用品であること | 設計費、設備費及び工事費 | 定置式リチウムイオン電池:充電池の公称最大充電量(kWh)×10万円(上限50万円) 可搬式リチウムイオン電池:充電池の公称最大充電量(kWh)×5万円(上限10万円) |

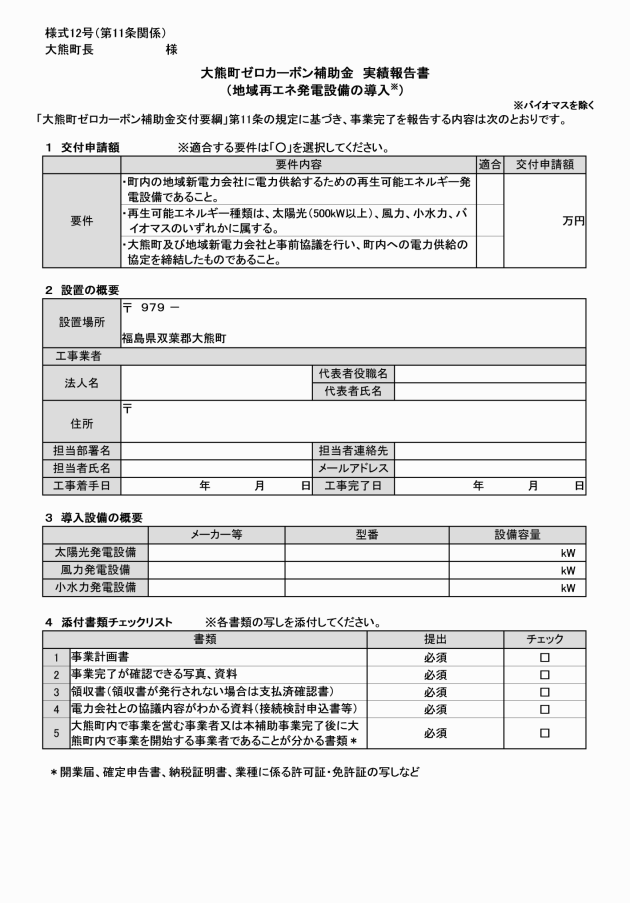

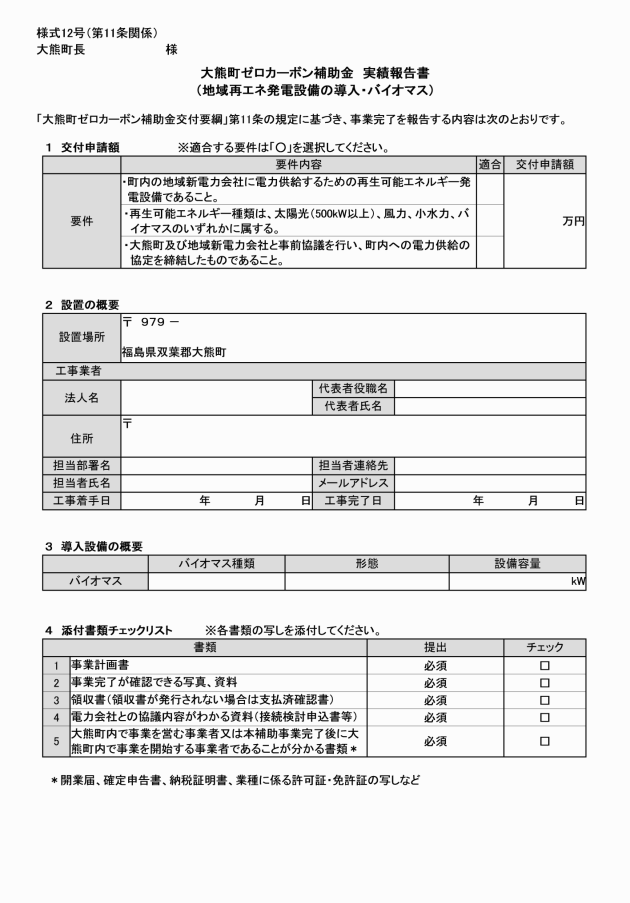

ウ 地域再エネ発電設備の導入 | ○町内の地域新電力会社に電力を供給するための再生可能エネルギー発電設備 ・町内の地域新電力会社に電力を供給するための再生可能エネルギー発電設備であること ・太陽光(500kW以上)、風力、小水力、バイオマスのうち、いずれかに該当すること ・大熊町及び地域新電力会社と事前協議を行い、協定を締結したもの | 設計費、設備費及び工事費 | 対象経費の1/2(上限:1億円) |

(3) 次世代モビリティ導入事業 | |||

ア EV・PHV・FCV | EV・PHV・FCV ・以下の①又は②に該当すること ①大熊町内に居住の実態を有する住民で、自らが主として大熊町を拠点として使用するために導入するもの ②大熊町内に事業所を有する事業者が、自らの事業の用に供するものとして導入するもの ・初度登録の新車であること ・自動車検査証の交付を受けた車両であること ・自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)における使用の本拠の位置が町内であること ・初度登録された日に、CEV規程に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象となる銘柄の車両であること ・リースの場合は、車両賃貸借の期間が4年以上の契約であること | 車両購入費、リース料 | 対象経費の3分の1(上限 EV 110万円、PHV 60万円、FCV 250万円) |

イ V2L・V2H・充電設備等 | ○V2L ・EV、PHV又はFCVから電力を取り出す装置であること ・機器本体の購入日に、CEV規程に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象となる銘柄の機器であること ○V2H ・住宅建築物から車両への給電機能と車両から住宅建築物への給電機能の双方向の電気の融通を可能とする充放電設備 ・設置場所と同じ場所を本拠としてEV又はPHVを使用していること ○急速充電器 ・出力10kW以上の急速充電器 ○一般充電器 ・出力3kW以上の家庭等で利用される充電器 ○水素充填設備 ・FCVへの水素充填が可能であって、商用でないもの ※(1)のおおくまゼロカーボン建築物支援事業ア~イと併せて申請不可 | 設計費、設備費及び工事費 保守点検費(水素充填設備のみ、補助開始から最大10年間補助可能) | 対象経費の2分の1(上限 V2L50万円、V2H 200万円、急速充電器 1,000万円、高圧受変電設備を含む急速充電器 1,500万円、一般充電器 200万円、水素充填設備 1億2,000万円) |