○大熊町建築行為に関わる後退用地に関する指導要綱

平成元年5月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、建築主の協力を求め、建築物敷地の後退用地の機能保全等に必要な基準を設定し、秩序ある建築行為を促進し、良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築行為を行う者及び門、塀等を設置し、また、建築物の敷地を造成するため擁壁その他建築行為を行う者並びにこれらの土地の所有者をいう。

(2) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物(附属する門、塀等を除く。)をいう。

(3) 門、塀等 法第42条第2項に規定する道路に接して設置する門、塀等及び建築物の敷地を造成するための擁壁その他これに類するものをいう。

(4) みなし道路 法第42条第2項の規定に基づき、特定行政庁が指定した道路をいう。

(5) 後退線 法第42条第2項の規定に基づく、みなし境界線及び福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)第3条に規定するすみ切り部分の境界線をいう。

(6) 後退用地 第4号のみなし道路の現境界線と後退線の間にある土地及びすみ切り部分内の土地をいう。

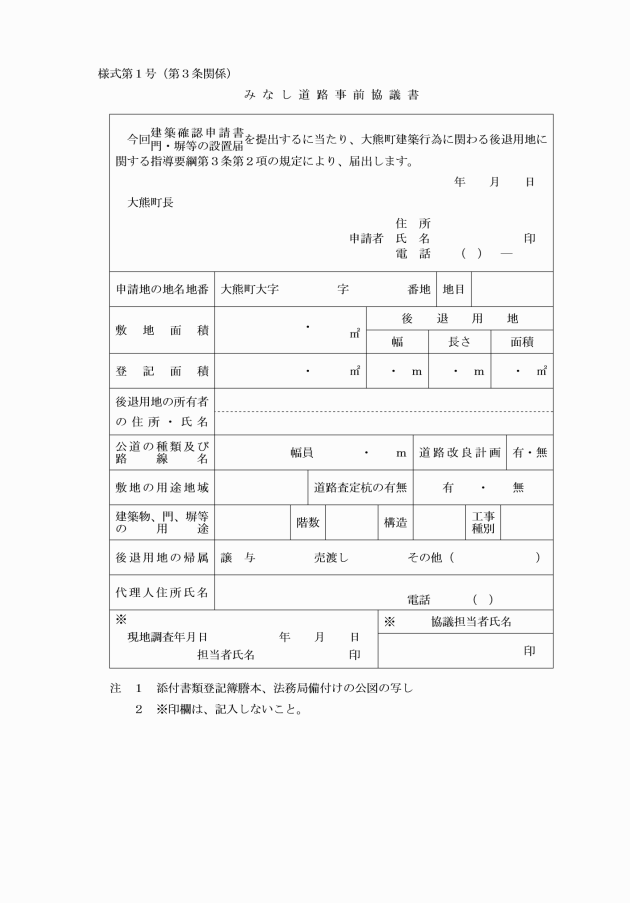

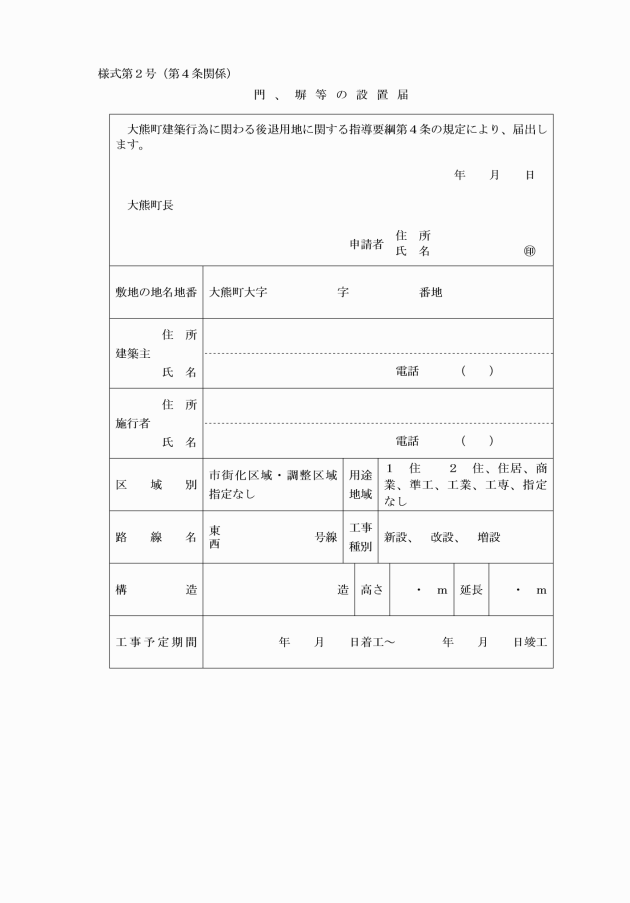

(後退用地についての協議)

第3条 町長は、みなし道路に接する敷地及びすみ切り部分を有する敷地に建築物を建築しようとする建築主と確認申請書提出前に、また、次条に定める門、塀等の設置届があったときは、当該建築主と後退用地の譲与、売渡し等の帰属及び利用管理について協議し、その後退用地の機能保全について協力を求めるものとする。この場合において、既存の建築物等の増改築及び門、塀等を改修するときも同様とする。

(後退用地の協議基準)

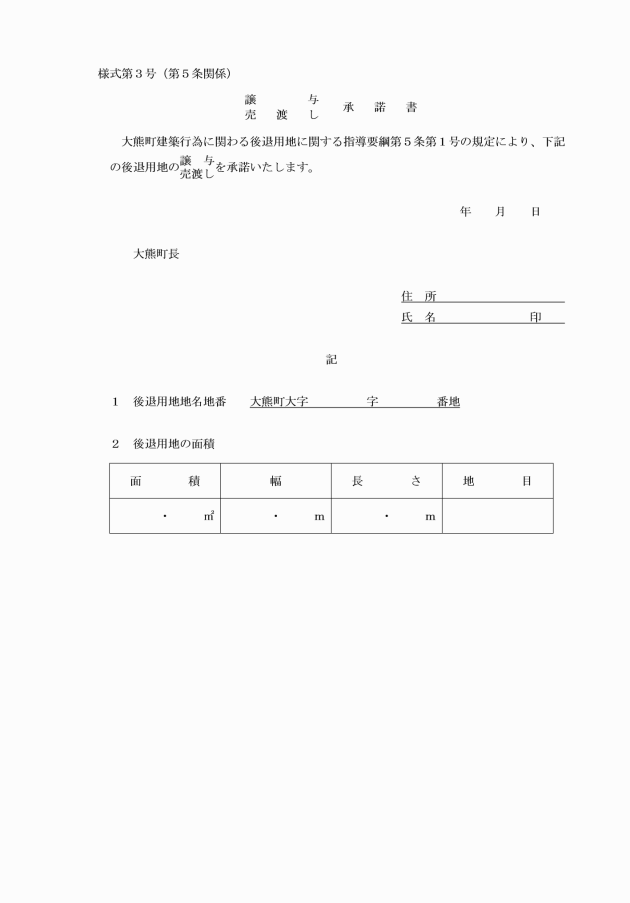

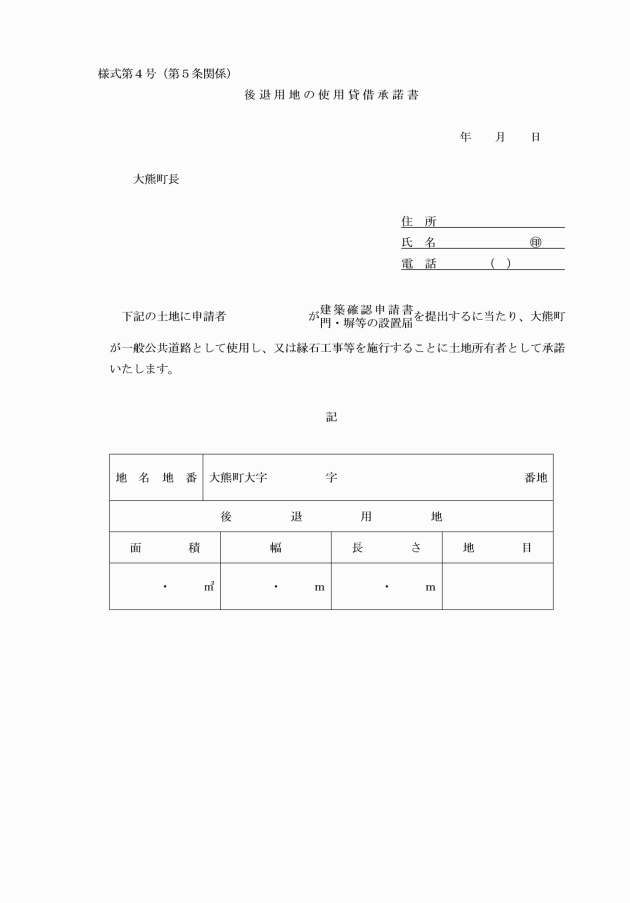

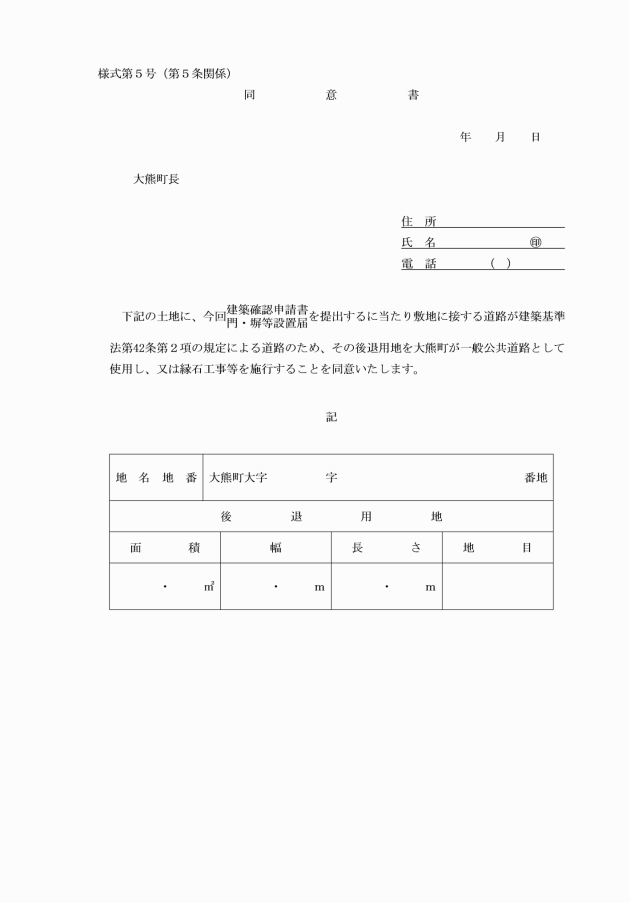

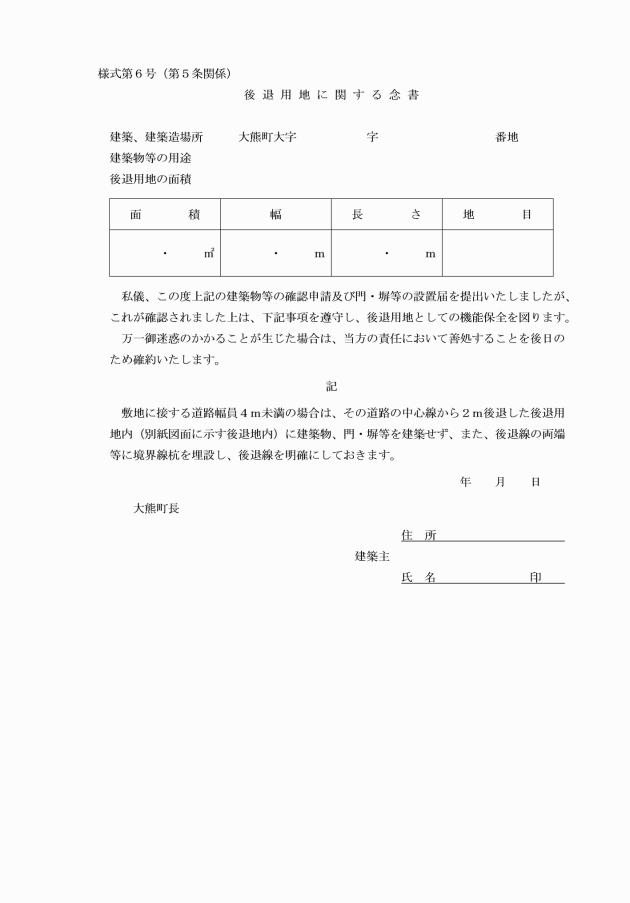

第5条 後退用地の協議基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の管理する道路に接する後退用地について、譲与又は売渡しをする場合は、譲与・売渡し承諾書(様式第3号)を提出するものとし、町長は、譲与又は売渡しの手続について所有者と協議するものとする。

(後退線の例外)

第7条 公共事業による事業計画がある道路に接する建築物等及び門、塀等の敷地については、事業計画線をもって後退線とする。

(非課税措置)

第8条 後退用地の使用貸借を承諾した所有者は、当該後退用地の固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号の規定を適用し、非課税とするものとする。

(非課税措置の取消し)

第9条 町長は、後退用地が第1条の目的に違反して使用されていると認められるときは、当該後退用地に係る固定資産税の非課税の措置を取り消すことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要綱は、平成元年6月1日から施行する。