○大熊町地域下水道計量器設置等要綱

平成22年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町地域下水道条例(昭和58年大熊町条例第11号。以下「条例」という。)第23条第3項の規定に基づき、地域下水道の排水量把握のため、使用水量、控除水量計測用計量器の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(1) 計量器 水量計測のため上水道給水管及び井戸水配管に取り付けるもので、計量法(平成4年法律第51号)に定める積算体積計のうち口径が350ミリメートル以下の水道メーター又は流量計をいう。

(2) 計量器使用者 動力揚水機械により井戸水を使用し、地域下水道に排水している者又は計量器測定水量と下水道排水量が著しく異なるため、控除水量把握のため別計量器を使用する者をいう。

(3) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(4) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(計量器の設置)

第3条 町長は、井戸水のみを使用し地域下水道に排水する者が水道のほかに井戸水を使用し下水道に排水する者の井戸水の排水量を計量するため、計量器を設置するものとする。

2 町長は、計量器を通った水の量と分枝等により下水道に排除した汚水の量が著しく異なる下水道使用者の場合、下水道の排水量を計量するため別計量器を設置するものとする。

(1) 計量器を設置するための場所がない又は老朽化した配管の改修が必要になるなど物理的に計量器の設置ができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると町長が認めるとき。

4 計量器は、給水装置工事基準に準ずる場所で町長が指定する場所とする。この規定により難いと町長が認める場合は、町長と使用者が協議し決定する。

5 下水道使用者は、前2項に定める計量器について、計量器の取付けを拒み、又は妨げることはできない。

(計量器の費用負担)

第4条 町長は、前条に規定する計量器について、計量器の検定期間が満了したものの交換及び修理に要する費用を負担する。ただし、使用者の過失によるものは、この限りでない。

(計量器使用者の義務)

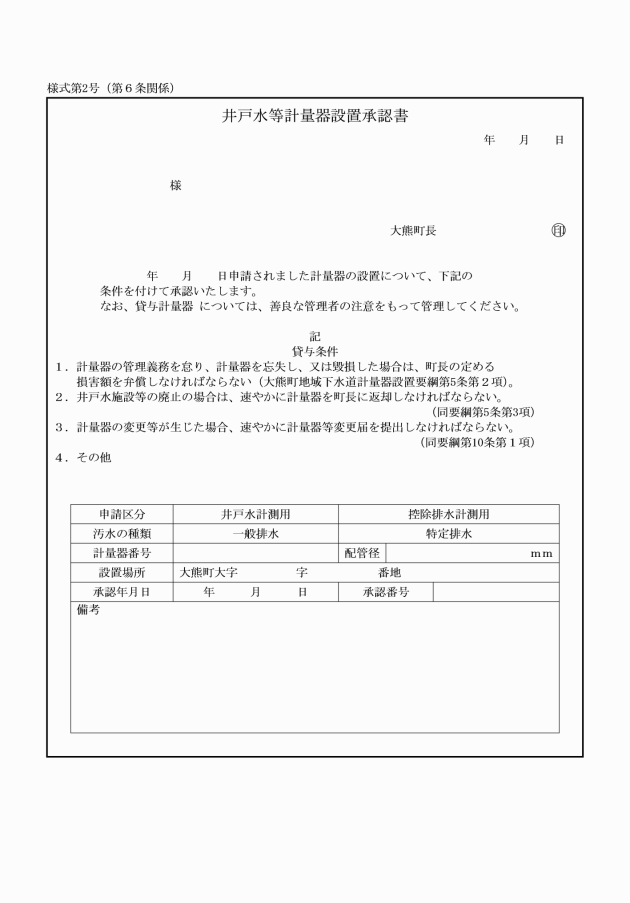

第5条 計量器使用者は、町から貸与された計量器を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 計量器使用者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、計量器を忘失し、又は毀損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

3 計量器使用者は、下水道の使用を廃止した場合、速やかに計量器を町長に返却しなければならない。

(計量器設置の申請等)

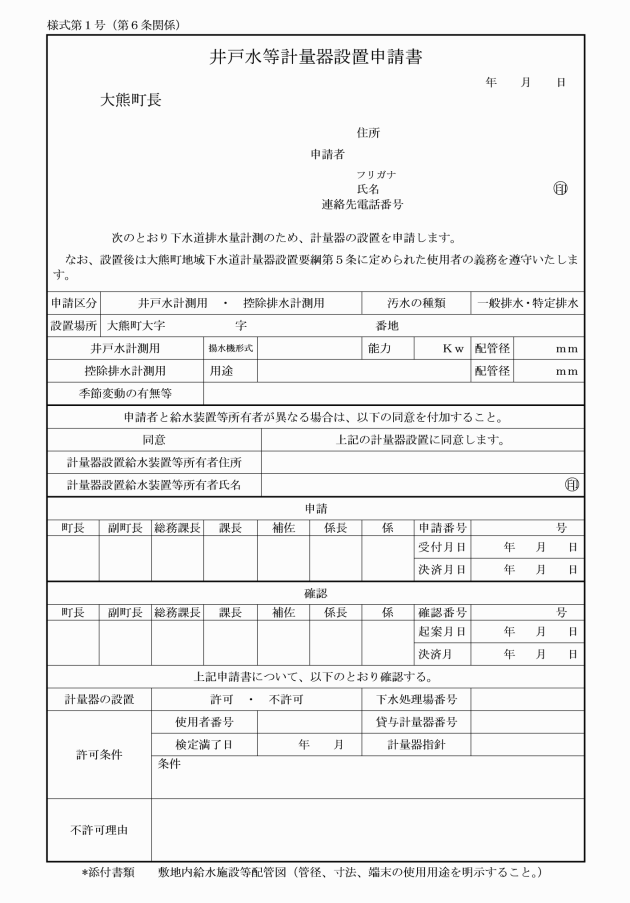

第6条 井戸水配水管に計量器の設置を行おうとする者は、あらかじめ町長に井戸水等計量器設置申請書(様式第1号。以下「計量器設置申請書」という。)により計量器設置の申請を行わなければならない。

2 水道の給水装置に別計量器を設置しようとする者は、双葉地方水道企業団(以下「企業団」という。)の企業長の確認を受けた後、町長に計量器設置申請書により計量器設置の申請を行わなければならない。

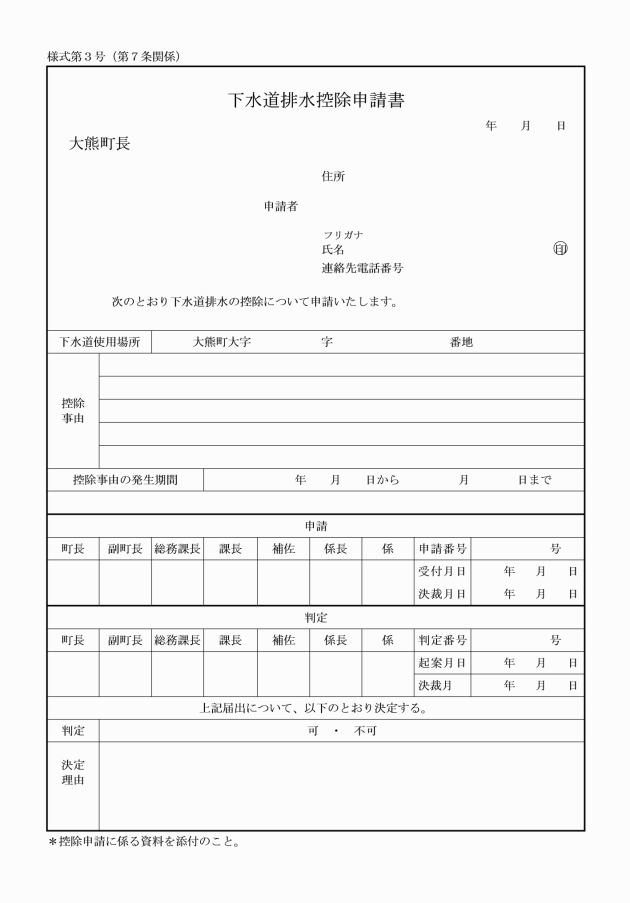

2 前項の排水控除申請書は、申請事由の発生した場合、その都度、速やかに町長に提出するものとする。

(計量器の無償貸与等)

第8条 町長は、第6条に定める申請がなされ、審査の上承認した場合は、無償で計量器を貸与し、設置するものとする。計量器使用者の都合による貸与計量器の位置、規模等の変更が生じた場合は、費用は使用者が負担するものとする。

(計量器の貸与期間)

第9条 計量器の貸与期間は、下水道接続期間とする。

(計量器設置の変更等)

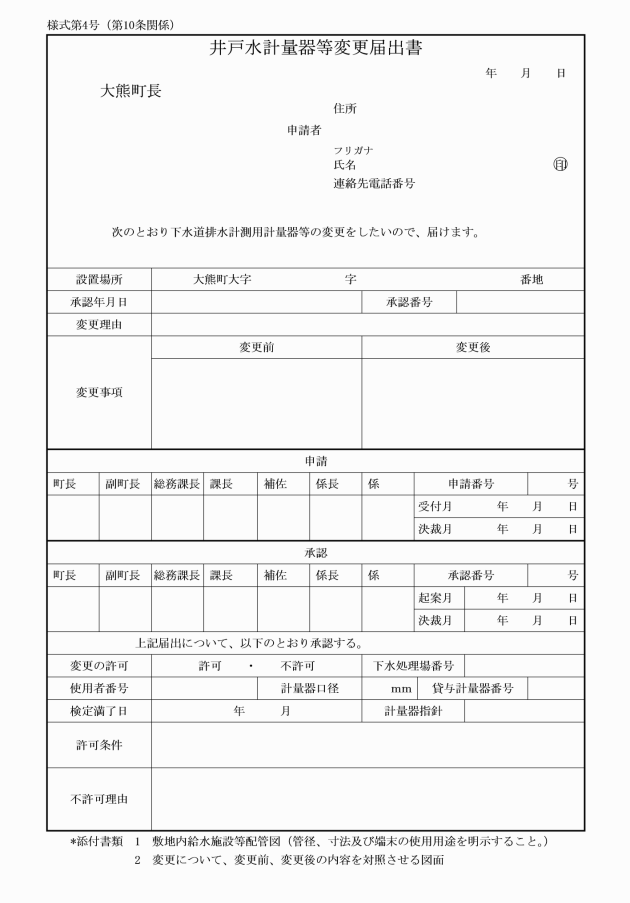

第10条 計量器使用者は、計量器の位置、口径及び使用様態が変更になる場合、あらかじめ井戸水計量器等変更届出書(様式第4号。以下「計量器等変更届」という。)により変更の届出をし、町長の確認を受けなければ変更してならない。この場合において、工事は、企業団の給水装置工事業者が行うものとする。

2 計量器使用者は、井戸、水道の給水装置の所有者が変更になった場合、承継者は速やかに計量器等変更届により町長に届け出なければならない。

(計量器設置の検査)

第11条 町長は、計量器の設置について工事の完了後、検査を行い、確認するものとする。

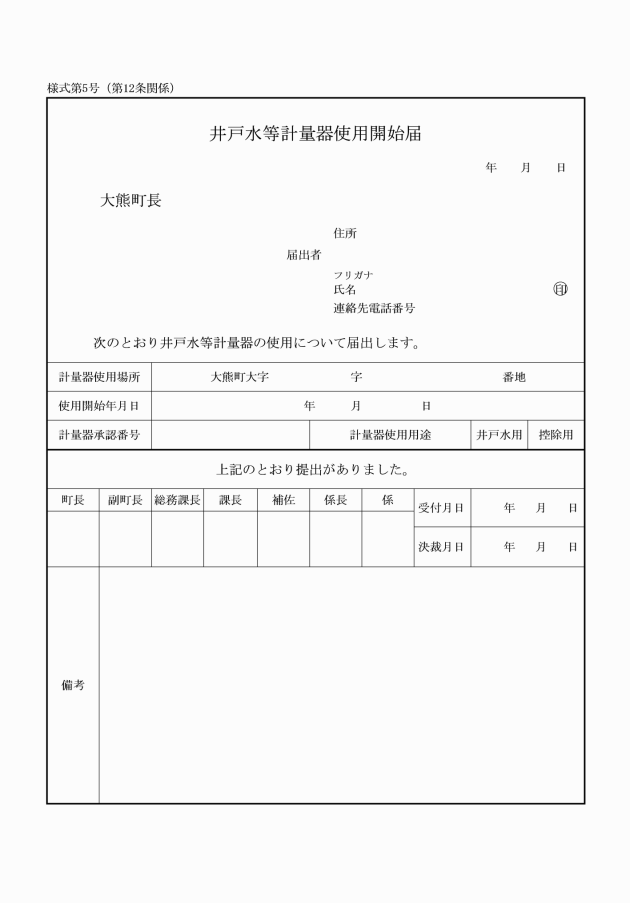

(使用開始届)

第12条 計量器使用者は、井戸水等の施設に計量器を設置し、下水道に汚水を排除する場合は、井戸水等計量器使用開始届(様式第5号。以下「使用開始届」という。)を提出しなければならない。

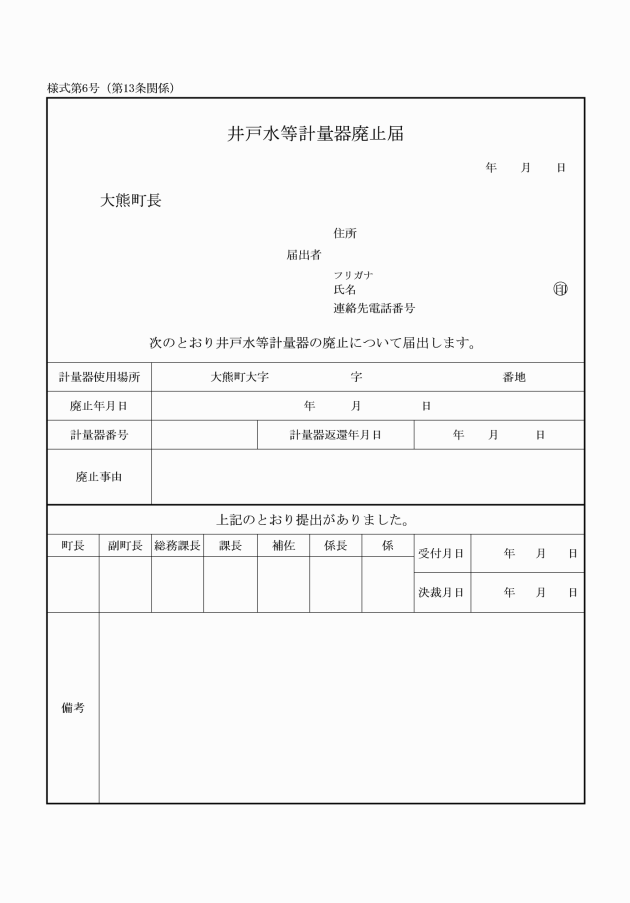

(井戸水施設等の廃止等)

第13条 計量器使用者は、井戸水等施設を廃止し、又は将来にわたり使用を廃止した場合は、町長に計量器を返納するとともに、井戸水等計量器廃止届(様式第6号)を提出しなければならない。

(計量器等の異状による排除水量の認定)

第14条 町長は、計量器及び漏水等の井戸水施設等の異状により下水道排除水量が判明しない場合は、次の順序により排除水量を認定する。

(1) 前年同月の排除水量

(2) 前月の排除水量

(3) 前年度及び前月の排除水量が存在しない場合は、翌月の排除水量

2 前項の認定については、特段の理由がない場合、1回のみとする。この場合において、地下漏水等による控除については、修繕完了を条件とし、1箇月のみの控除とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月23日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。