○大熊町老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成5年3月12日

規則第4号

(趣旨)

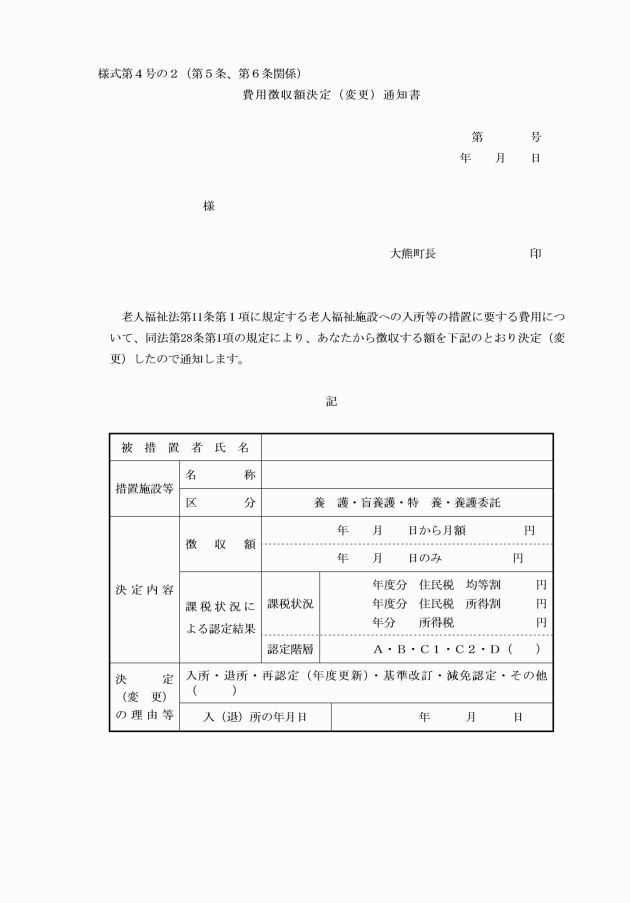

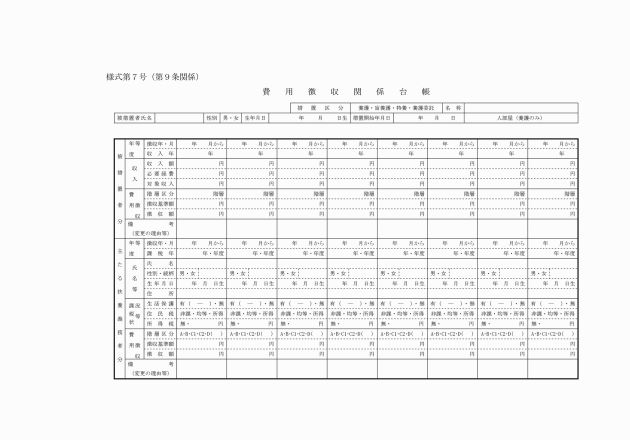

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定により、町長が徴収する同法第11条第1項に規定する入所、入所委託又は養護委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、入所措置等をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

3 第1項に規定する費用徴収の取扱いについては、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)及び老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和63年5月27日社老第75号厚生省社会局老人福祉課長通知)によるものとする。

(措置に要する費用の範囲)

第3条 前条第1項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第21条第2号の規定により町長が支弁した入所措置等に係る費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。

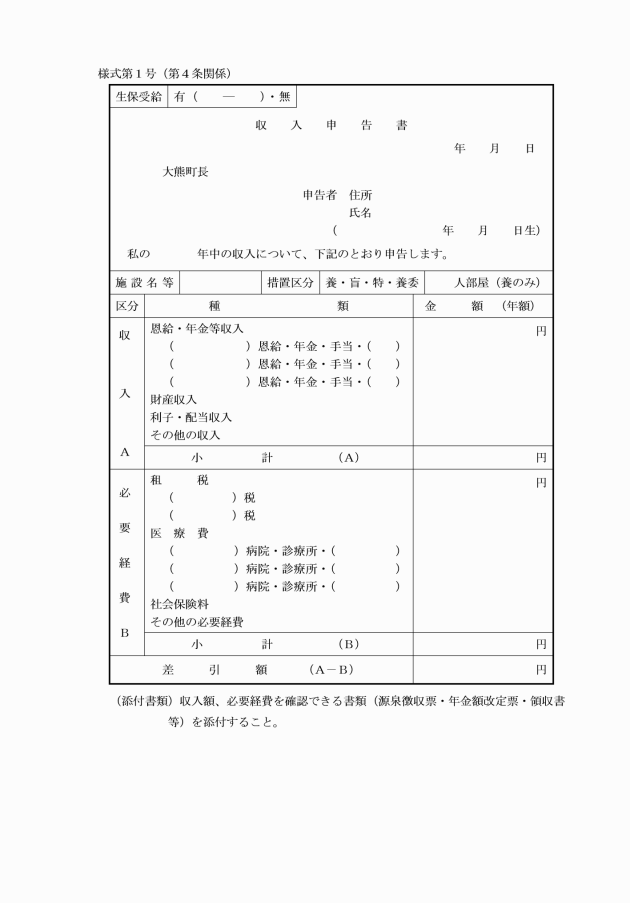

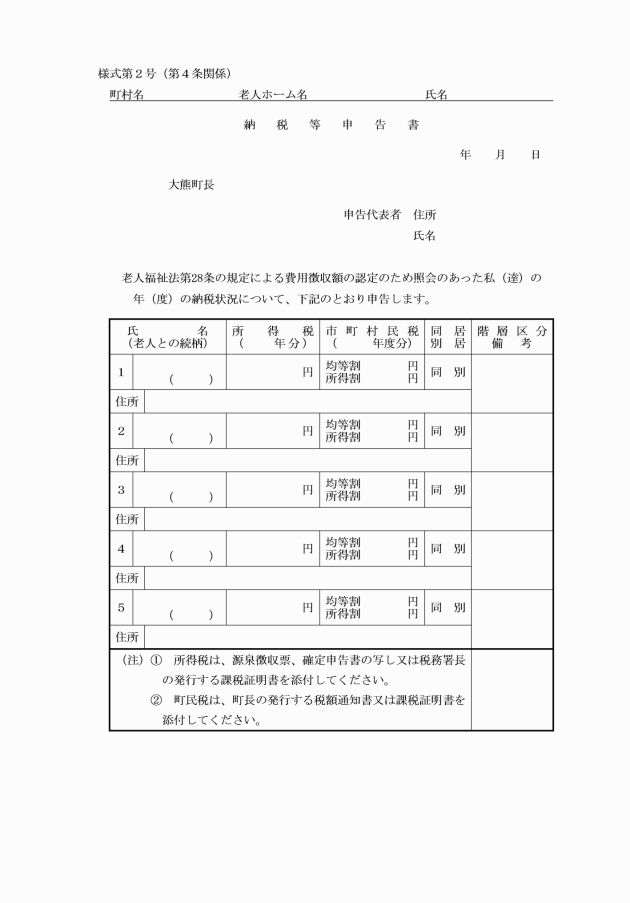

2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等の申告書には、前年度の市町村民税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。この場合において、4月2日以降その年度内に措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、4月1日現在に措置されている者と同様とする。

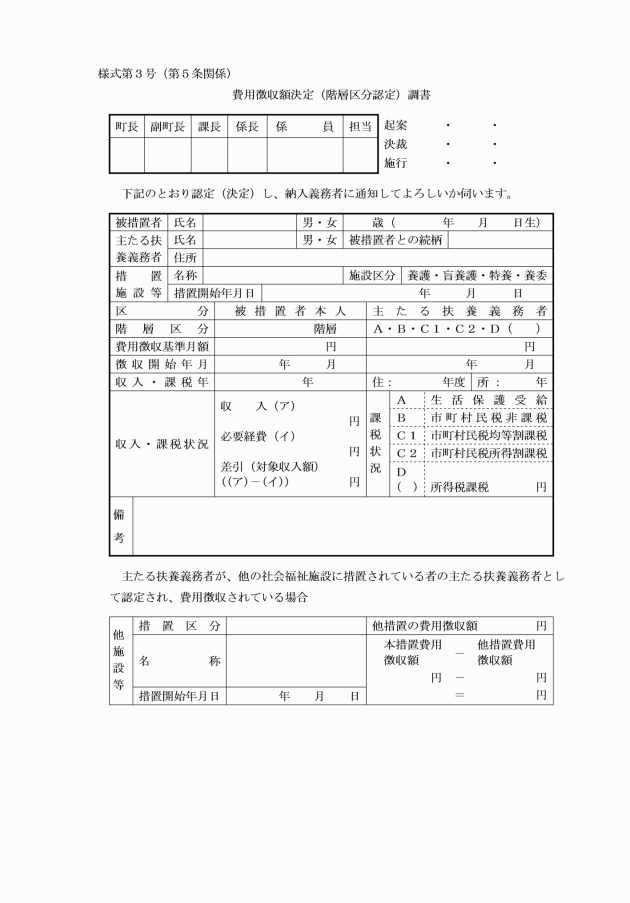

2 町長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は前年の課税状況の把握が困難である場合は、年度当初の費用徴収額を前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。

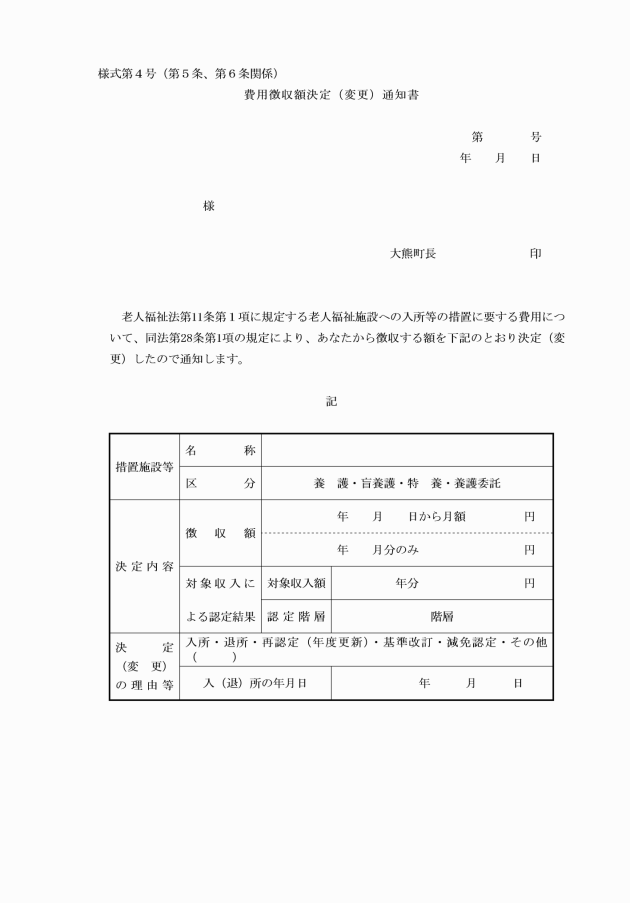

3 町長は、前項の処理を行った場合、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、速やかに費用徴収額の変更決定(確認認定)を行うものとする。この場合において、その収入・課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定するものとする。

4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。

2 町長は、毎年4月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

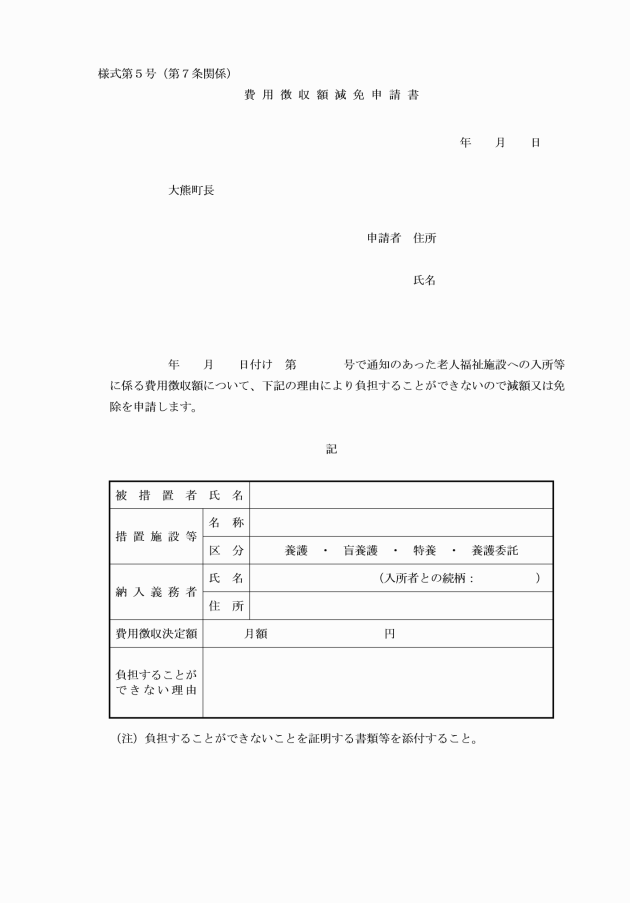

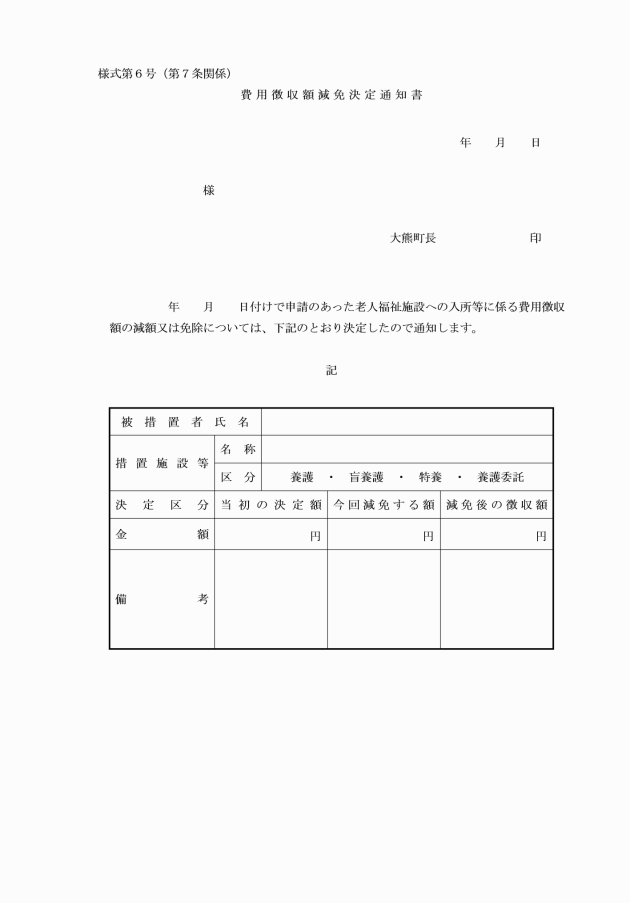

(費用徴収額の減免)

第7条 町長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。

(費用徴収の事務手続)

第8条 費用の徴収については、前3条の規定によるほか、大熊町財務規則(昭和58年大熊町規則第1号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。