○大熊町養育医療給付要綱

平成25年3月19日

告示第6号

(根拠法令等)

第1条 養育医療の給付は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令55号)の定めによるほか、福島県母子保健法施行細則(昭和42年福島県規則第57号。以下「細則」という。)及びこの要綱の定めるところにより行う。

(給付の対象)

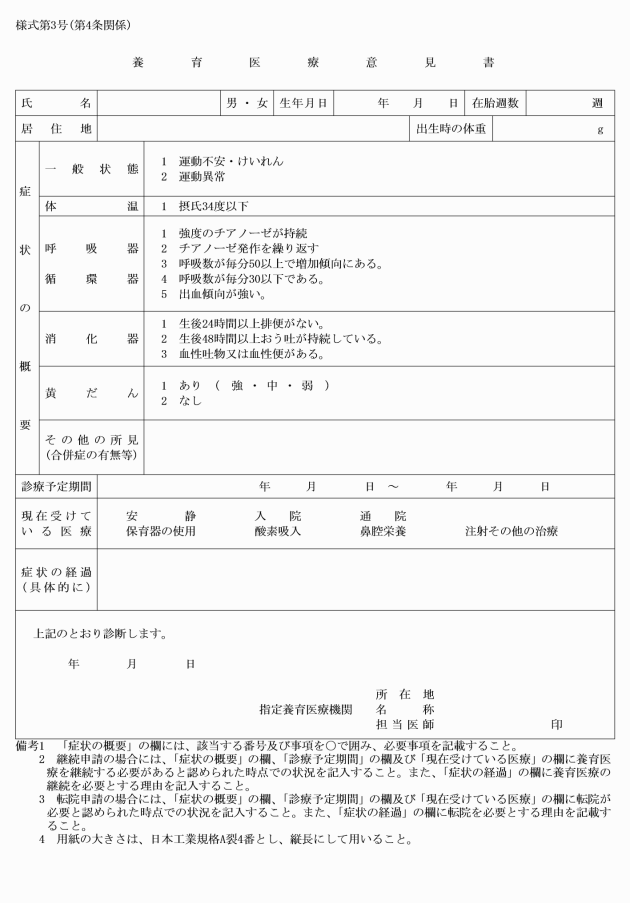

第2条 養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。この場合において、同項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生児の体重が2,000g以下のもの

(2) 出生児の体重が2,000g以上でも生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物及び血性便のあるもの

オ 黄だん 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

(3) 前各号に準ずるもので家庭環境が特に不良のため適切な養育が期待されないもの

(医療の実施機関及び給付の範囲)

第3条 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関に委託して行うものとする。

2 養育医療の給付範囲は、次のとおりとし、現物給付を原則とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

3 指定養育医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療報酬の例による。

(給付申請及び給付決定)

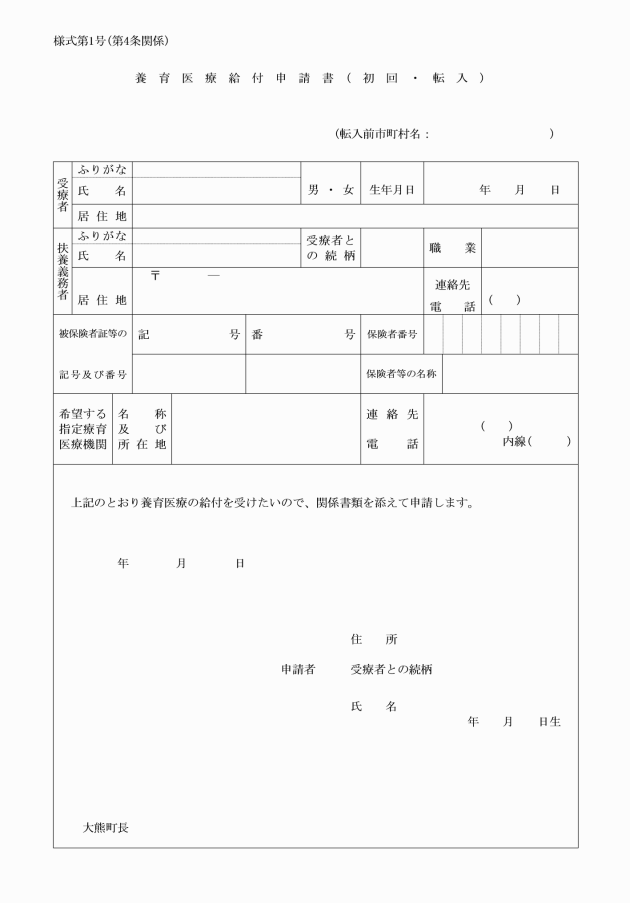

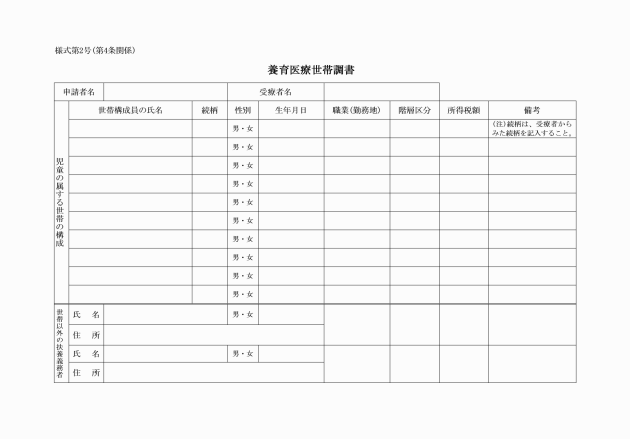

第4条 養育医療の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町長(以下「町長」という。)に次によりその旨を申請しなければならない。

(1) 給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者が、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、次により給付するか否かを決定する。

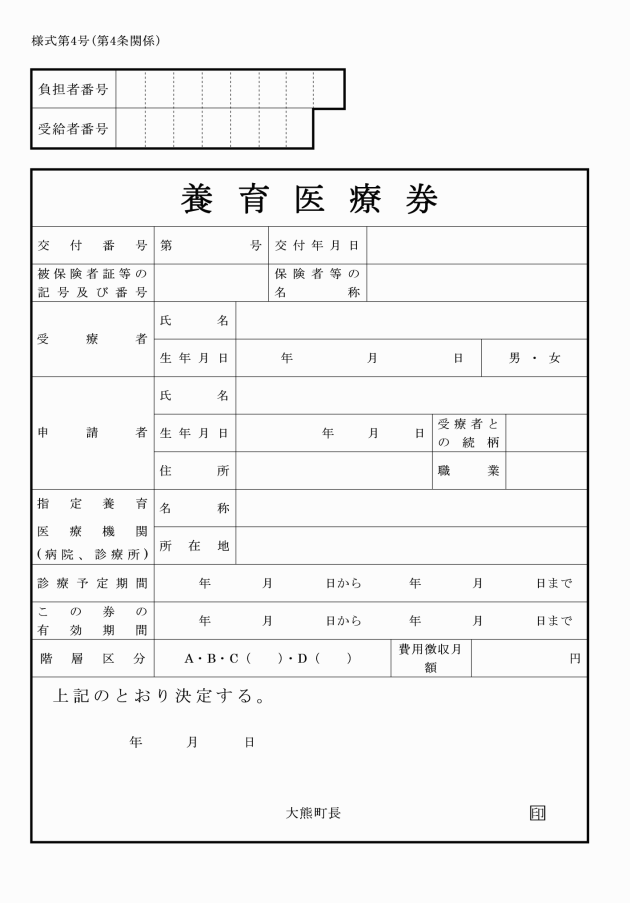

(1) 給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、当該医療機関にその旨を通知すること。町長は、申請者に医療券を交付する際、その取扱いについて十分指導する。

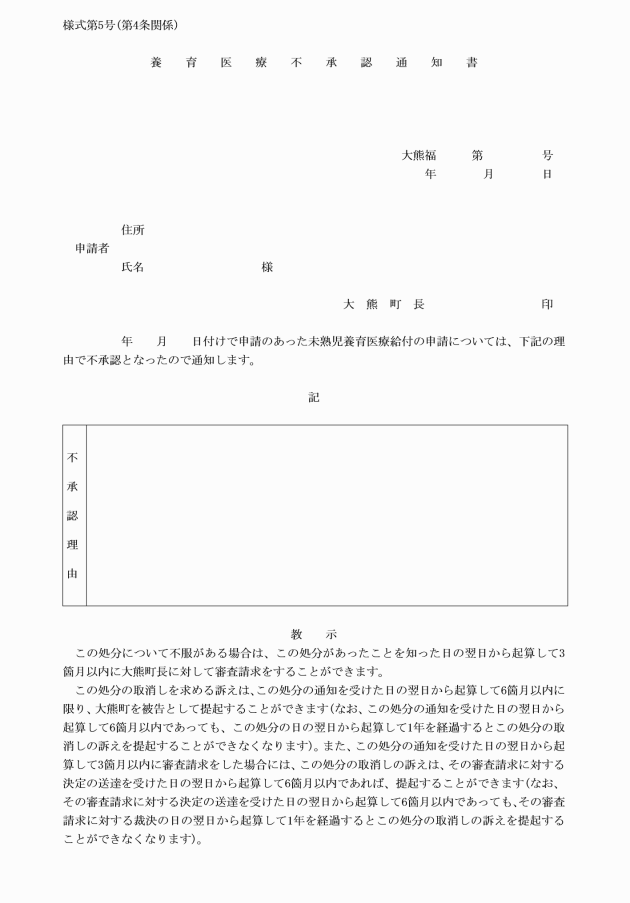

(2) 給付を行わないことを決定したときは、その理由を養育医療不承認通知書(様式第5号)に記載して申請者に交付すること。

(3) 養育医療の性質上、給付申請の際、既に当該医療機関において医療を受けている者については、当該医療の開始の日から医療の給付対象として取り扱うこと。

(4) 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることを原則とするが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後に速やかに医療券を提出すること。

(医療券の取扱い)

第5条 医療券は、発行の日付順に一連番号を記入し、かつ、所定の事項を明確に記載するものとする。

2 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期を前条第2項第3号の規定により、当該医療機関において医療を開始した日に遡る取扱いとするものとする。また、その終期は、当該医療の終了の予定日をもって期限とし、1歳の誕生日を超えないものとする。

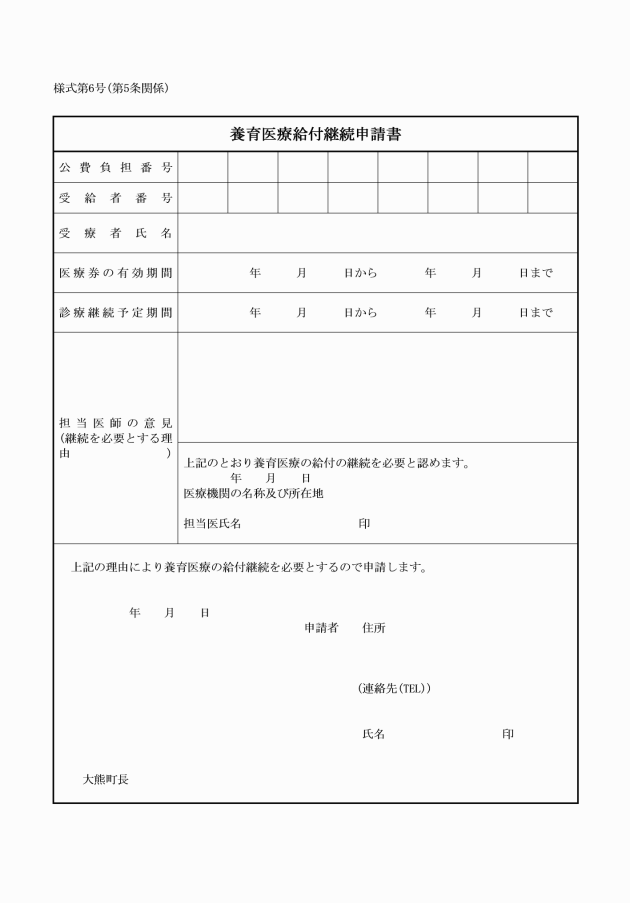

3 当該医療券の有効期間を超えて医療の継続を必要とする場合には、当該未熟児の保護者は、事前に養育医療給付継続申請書(様式第6号)に養育医療を継続する理由を記載した担当医師の意見書を添えて町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の養育医療継続を承認したときは、医療券を申請者に交付し、かつ、当該医療機関にその旨通知するものとする。この場合において、有効期間の終期は当該医療の終了の予定日をもって期限とし、1歳の誕生日を超えないものとする。

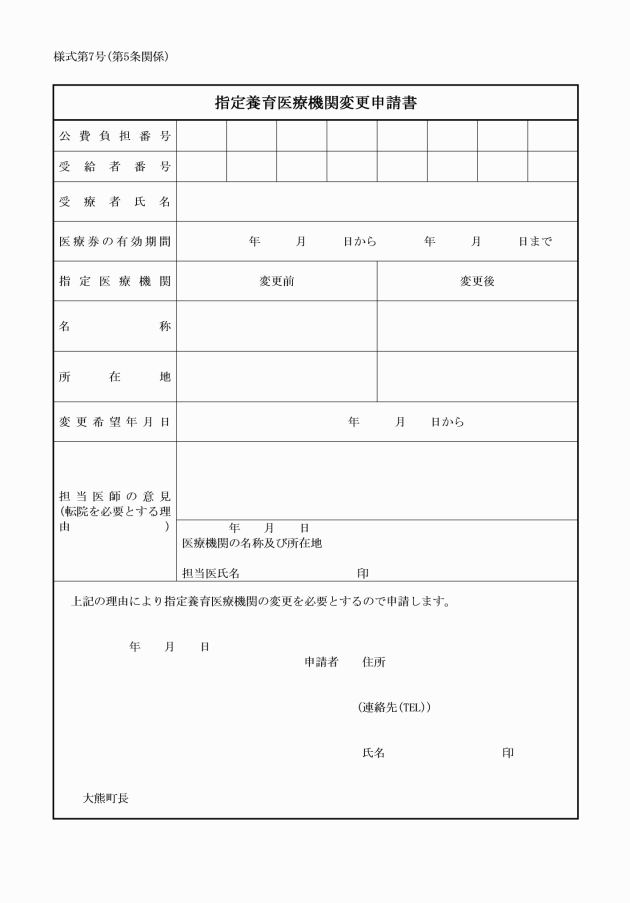

5 入院養育を受けている養育医療機関を転院しようとするときは、当該未熟児の保護者は、事前に指定養育医療機関変更申請書(様式第7号)に転院を必要とする理由を記載した申請書を町長に提出し、医療券の再交付を受けなければならない。

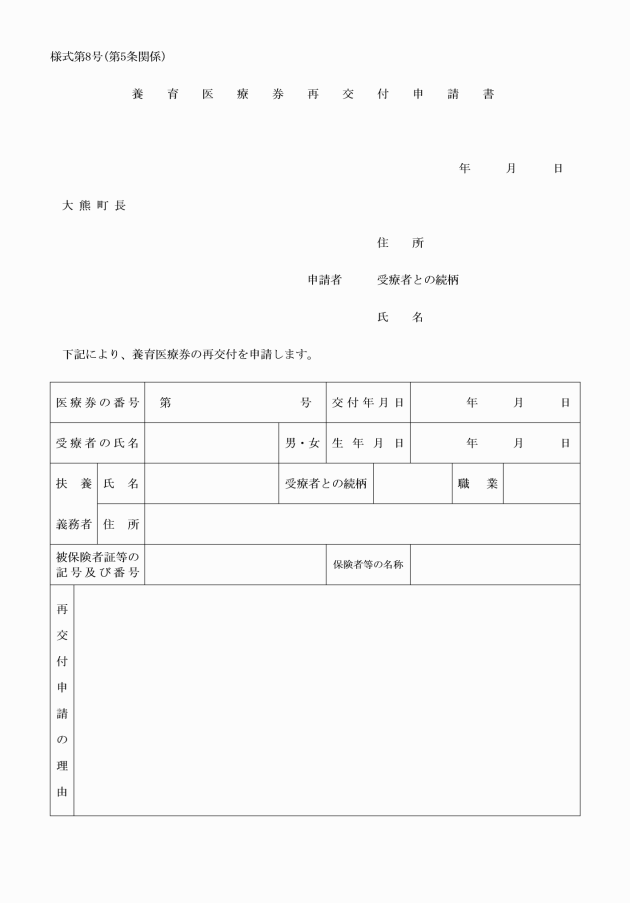

6 医療券を毀損し、汚損し、又は紛失した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により再交付の申請をすることができる。

7 当該未熟児の治癒、転医、死亡又は医療を中止した場合は、当該医療機関は速やかに「医療券」を町長に返戻するものとする。

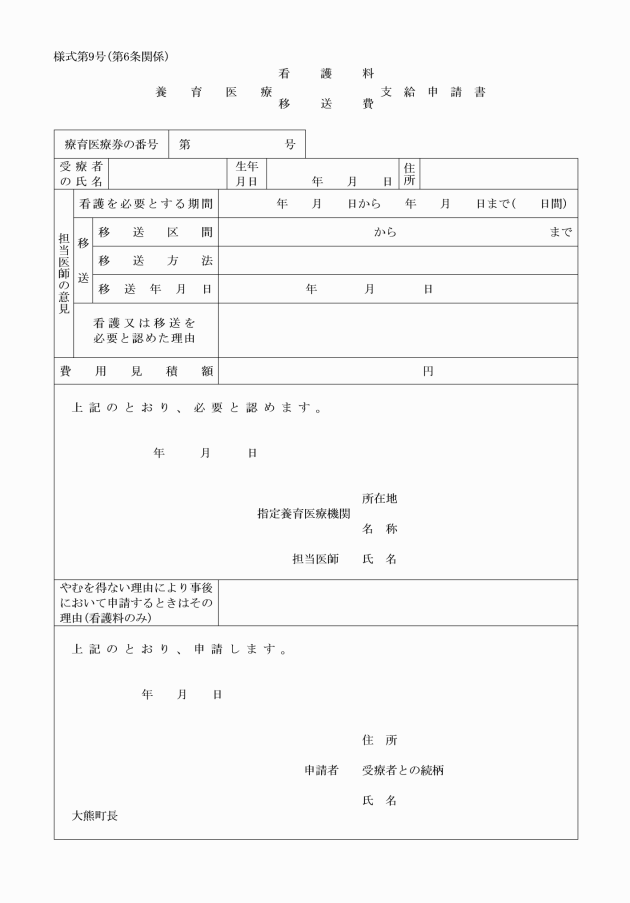

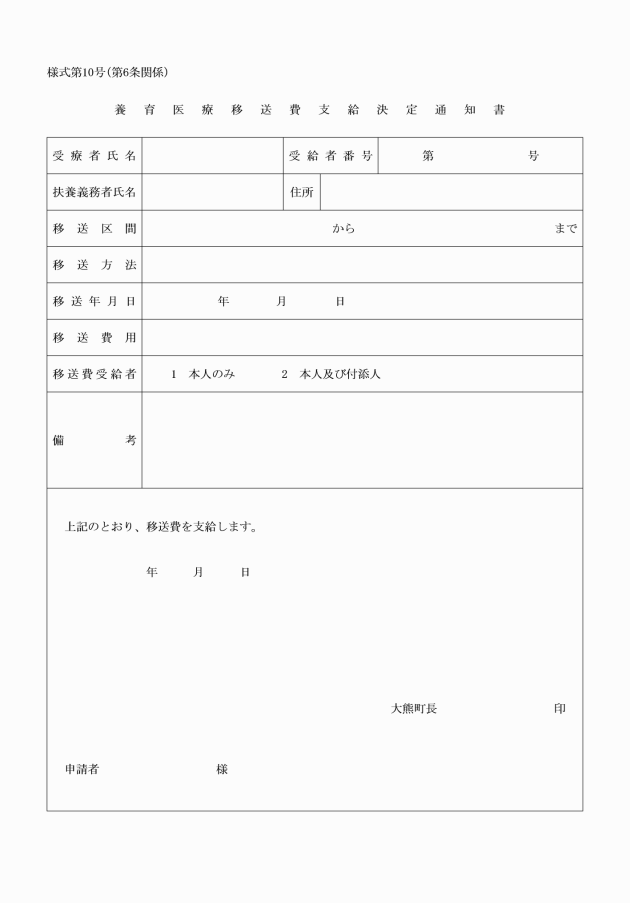

(移送の取扱い)

第6条 未熟児を指定養育医療機関に収容する場合は、特に移送中の看護に留意する必要があるので、救急用自動車又は乗用車を用いることとし、移送用保育器及び酸素吸入装置を準備し、医師及び看護師の付添いのもとに移送することが望ましい。したがって、指定養育医療機関は、できる限り所要の設備を備え、未熟児の移送を安全迅速にできるよう配慮するものとする。

2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とするものとする。この場合において、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送料についても支給して差し支えないものとする。

4 移送費は、本人の居住地から医療を受ける指定養育医療機関までの最も経済的な通常の経路及び方法において、必要とする交通費の実費を支給する。

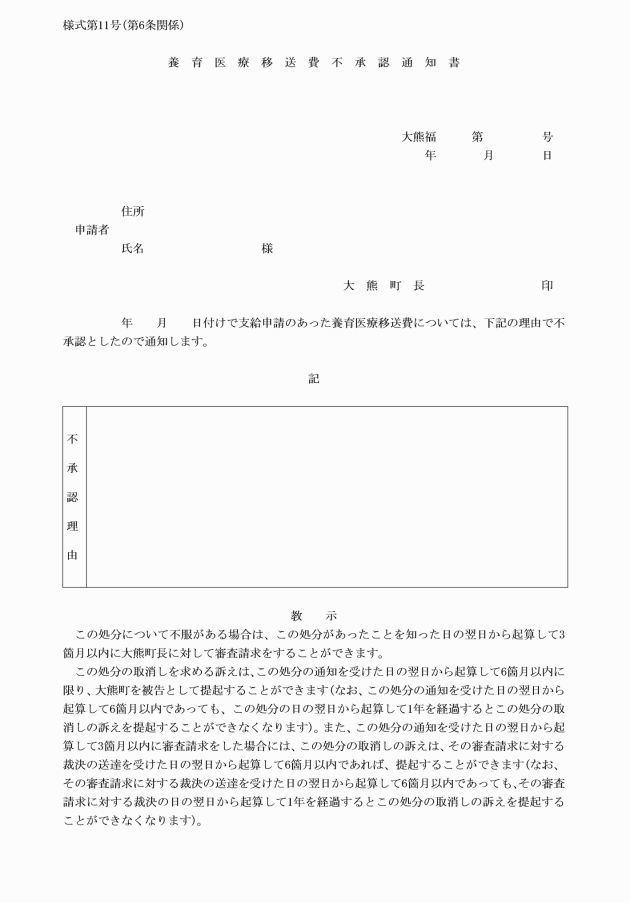

5 町長は、移送費の支給を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を養育医療移送費不承認通知書(様式第11号)に記載して、当該申請をした者に交付する。

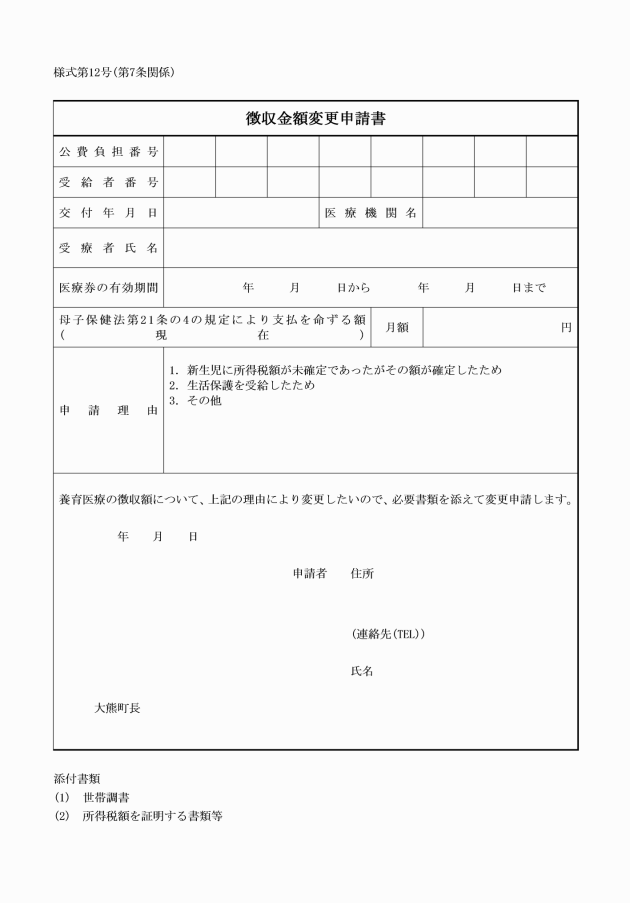

(自己負担金)

第7条 町長は、養育医療の給付を行った場合、当該措置を受けた者又は扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部の自己負担金を徴収する。自己負担金の額は、原則として当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額(当該未熟児の医療開始月が1月から6月までの申請については前々年分の所得税額)等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、母子保健衛生費国庫負担(補助)金交付要綱の6(養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額)の別表1により算定した額とする。ただし、当該未熟児の措置に要した費用について徴収する額は、費用総額から医療保険各法及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額を超えてはならない。また、徴収金額に変更が生じる事由があった場合は、速やかに「徴収金額変更申請書」(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 自己負担金の額は、原則として当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額(当該未熟児の医療開始月が1月から6月までの申請については、前々年分の所得税額)等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、母子保健衛生費国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年6月4日厚生労働省発雇児第0604003号)の6(養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額)の別表1により算定した額とする。ただし、当該未熟児の措置に要した費用について徴収する額は、費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えてはならない。また、徴収金額に変更が生じる事由があった場合は、速やかに徴収金額変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 徴収月額の特例は、次のとおりとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算により決定すること。この計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする(基準月額×その月の入院日数/その月の実日数)。

(3) 当該未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないこと。ただし、当該未熟児本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、この要綱にいう扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

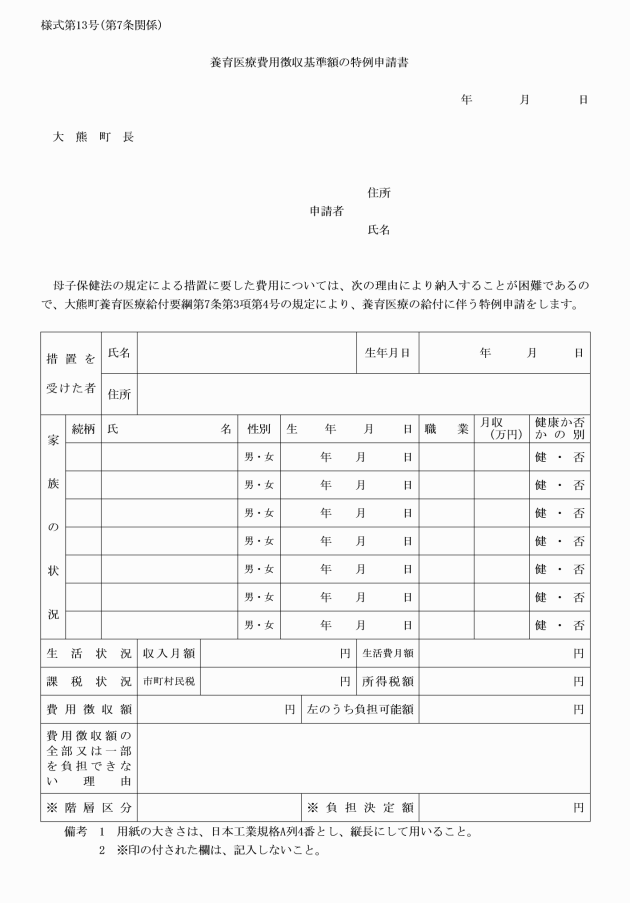

(4) 災害その他特別の事情により、その扶養義務者が自己負担金の全部又は一部を負担することが困難な者は、養育医療費用徴収基準額の特例申請書(様式第13号)に必要書類を添付して町長に提出すること。町長はその状況を考慮し、自己負担金の額を定めるものとする。

4 階層区分の認定方法 世帯階層の認定は、扶養義務者について判定された階層区分に基づき行うものとする。

(1) 現在、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するものをA階層という。

(2) A階層を除き、当該年度において、市町村民税非課税世帯に属するものをB階層という。ただし、当該年度の市町村民税課税関係が判明しない場合は、前年度の市町村民税が非課税であっても、前年分の所得税が課税されている場合は、D階層とする。

(3) A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、前年分所得税が課税されていない世帯に属するものをC階層という。C階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

(4) A階層又はB階層を除き、前年分の所得税が課税されているものをD階層という。D階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

ア 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

イ 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

6 自己負担金の徴収 自己負担金の徴収は、各月毎に自己負担額を算出して行うものとする。

(医療費の審査及び支払)

第8条 診療報酬の審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(医療保険各法及び生活保護法との関係)

第9条 当該未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付を優先することになっており、医療保険各法により給付を受けた残りの部分、即ち、その医療費のうち本人が直接負担する部分について、当該医療給付の対象とする取扱いである。

2 本給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われるものであるが、その給付対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られているので、その他の未熟児であって医療を必要とする場合は、同法による医療扶助を受けることができるものである。

(その他)

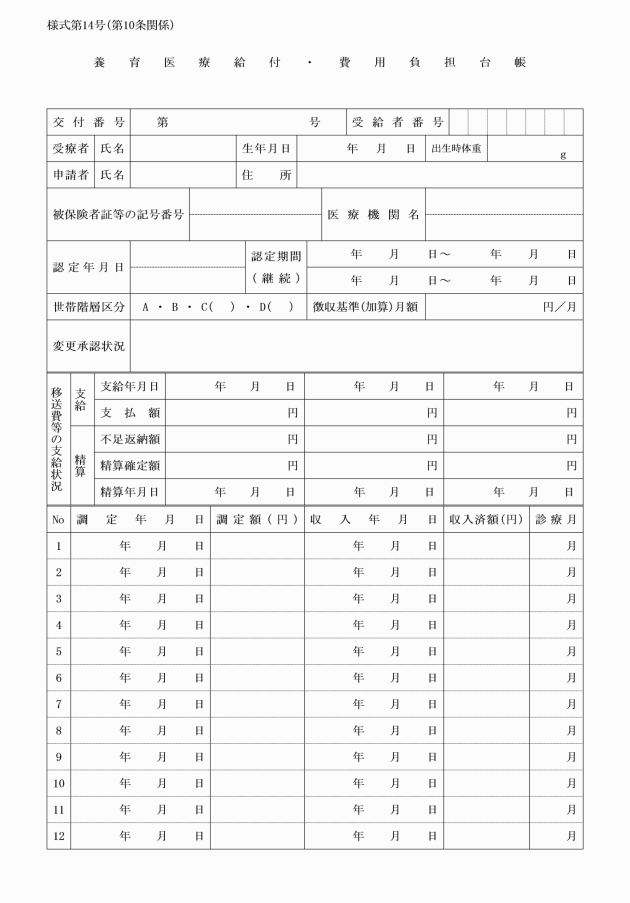

第10条 養育医療の給付状況を明確にするため、町に養育医療給付・費用負担台帳(様式第14号)を備えるものとする。

附則

1 この要綱は、平成25年4月1から施行する。

2 この要綱の施行の際、福島県養育医療給付要綱によりなされた手続は、この要綱の相当規定によりなされた手続と見なす。

附則(平成28年3月31日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町成年後見制度利用支援事業要綱、第2条の規定による改正前の大熊町養育医療給付要綱及び第3条の規定による改正前の大熊町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年5月30日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。